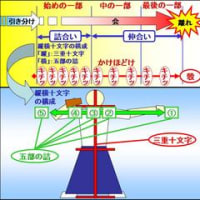

前回のブログに引き続き、審査の学科試験の問題についてまとめてみたいと思います。今回は「矢番え動作」です。「矢番え動作」の流れと注意点は次の通りです。

1.弓を身体の中央に立てます。このとき弦は鼻筋にあるように注意します。

2.弓が動かないように正しく垂直にもったまま弦を返します。この際には「胴造り」を保つことに注意します。

3.両手でものを抱きかかえるようにして右手を弓の外側に運びます。これ以降の矢番え動作においては、身体と弓とが離れないように円相を保ちます。

4.甲矢、乙矢を見分けながら、甲矢を左手の人差し指と中指の間にはさみます。

5.右手を矢に沿って返します。

6.矢を送り(繰り込み)矢を番えます。この矢の送り方は、一度に矢を送る場合と、二度に矢を送る場合があります。

①一度に矢を送る場合

妻手で筈を持ち、一度に送ります。

②二度に矢を送る場合

一度目は矢の中程を持って送り、次に筈を持って送ります。

なお、矢を番える際には正面より筈が見えないように妻手人差し指で筈を隠すことが射手の心得となっています。

7.乙矢の羽を的に向け、走り羽を下にして持ちます。

①礼射系統の場合

薬指と小指の間に乙矢を打ち込みます

②武射系統の場合

中指と薬指の間に乙矢を打ち込みます

いずれの場合でも大体矢の射付節のところを弦にあてるようにし、甲矢と乙矢は平行になるように持ちます。

8.右手は腰に戻します。

その後、取矢をします。取矢の動作は三つ弽、もろ弽の場合と四つ弽の場合とで異なります。

1.三つ弽、もろ弽の場合

右手の甲を下にし、薬指と小指とで乙矢の板付を持って一度に抜き取り、右手を腰に復します。

2.四つ弽の場合

右手の甲を上にして一旦乙矢を引き出し、射付節の辺りを薬指と小指との間に挟んで抜き取り、右手を腰に復します。

以上が矢番え動作の流れと注意点です。

まとめるにあたっては「弓道教本 第一巻 射法篇」(全日本弓道連盟編)、「絵説 弓道 全」(稲垣源四郎著)を参考にしました。

1.弓を身体の中央に立てます。このとき弦は鼻筋にあるように注意します。

2.弓が動かないように正しく垂直にもったまま弦を返します。この際には「胴造り」を保つことに注意します。

3.両手でものを抱きかかえるようにして右手を弓の外側に運びます。これ以降の矢番え動作においては、身体と弓とが離れないように円相を保ちます。

4.甲矢、乙矢を見分けながら、甲矢を左手の人差し指と中指の間にはさみます。

5.右手を矢に沿って返します。

6.矢を送り(繰り込み)矢を番えます。この矢の送り方は、一度に矢を送る場合と、二度に矢を送る場合があります。

①一度に矢を送る場合

妻手で筈を持ち、一度に送ります。

②二度に矢を送る場合

一度目は矢の中程を持って送り、次に筈を持って送ります。

なお、矢を番える際には正面より筈が見えないように妻手人差し指で筈を隠すことが射手の心得となっています。

7.乙矢の羽を的に向け、走り羽を下にして持ちます。

①礼射系統の場合

薬指と小指の間に乙矢を打ち込みます

②武射系統の場合

中指と薬指の間に乙矢を打ち込みます

いずれの場合でも大体矢の射付節のところを弦にあてるようにし、甲矢と乙矢は平行になるように持ちます。

8.右手は腰に戻します。

その後、取矢をします。取矢の動作は三つ弽、もろ弽の場合と四つ弽の場合とで異なります。

1.三つ弽、もろ弽の場合

右手の甲を下にし、薬指と小指とで乙矢の板付を持って一度に抜き取り、右手を腰に復します。

2.四つ弽の場合

右手の甲を上にして一旦乙矢を引き出し、射付節の辺りを薬指と小指との間に挟んで抜き取り、右手を腰に復します。

以上が矢番え動作の流れと注意点です。

まとめるにあたっては「弓道教本 第一巻 射法篇」(全日本弓道連盟編)、「絵説 弓道 全」(稲垣源四郎著)を参考にしました。