異食文化の会、初の遠征?で、「エーデルワイスミュージアム」へ訪れた。

ここはヨーロッパの歴史的な製菓道具類が約5000点展示されているというミュージアム。

この会の皆ならきっと興味を示してくれるに違いない~と期待して、

メンバーのKさんの運転で連れてきてもらった。

エーデルワイスミュージアムは尼崎の本社工場4階にあり、大人一人200円の入館料、要予約で見学することができる。

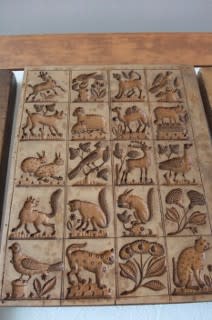

四階でエレベーターを降りて目に飛び込んできたベルギーやドイツ、イギリスなどヨーロッパのアンティークのお菓子の木型。

この木型に我々(私?)はすでにノックアウトされてしまった。

この動物たちの木型を見よ!

なんて!かわいいんだ~~

どの木型のデザインも素朴で愛らしく美しいものばかり・・

そして館内へ。

所狭しと並ぶお菓子の道具たち。

こちらはチョコレート型。

チョコレートの起源は約1400年前のメキシコのマヤ族によるもので、

17世紀にスペインからヨーロッパ全土へ広がったそう。

当時は苦い液体だったが、やがて砂糖やミルクが加えられ、現在のような板のチョコレートが登場するのは19世紀に入ってからだそう。

チョコレートはやはりベルギーが本場だそうでこちらのエーデルワイスでもベルギーから輸入し、菓子作りに使用しているのだという。

こちらはパン職人の部屋を再現したもの。

銅でできたボールや型などなど・・どの道具も美術品のように美しい~

ねずみなどの害虫から守るパンを保存していた棚。

店頭などに置かれてたそうだけど、なんと豪華な・・

こちらもパンキーパー。

淡い水色のホーローがとってもかわいい!

陶器でできた出産祝い用の赤ちゃんの形をした型など。

陶器の型も味わいがあっていいなあ。

ヨーロッパでは今でも陶器製のプディング型、ビスケット型、スポンジ型が使われているそう。

こちらはもっとも高価な銅製のクグロフ型。

銅板を使って職人が匠の技でコツコツと打ち出して作ったもの。

クグロフはフランスのマリーアントワネットの好物といわれ、

フランスやオーストリアのクリスマスには欠かせないものだそう。

生地を挟んで直火で焼き上げるワッフル型。

ワッフル型の原型は聖体拝領の時に信者が食する薄焼きせんべいからきてるとのことで、

焼き面には聖体が図案化されているものがあり、ワッフルの始まりは宗教と深く結びついていたことがわかる。

ちなみに日本のゴーフルはワッフルのフランス語訳だそう。

うわぁ~このパイカッターもいいなあ。

麺棒も、陶器製のものからガラス製のものまでいろいろ。

お菓子の会社の景品として作られたビスケット型のインク壺。

ほ、欲しい~。

館内にも菓子木型がたくさん。

ヨーロッパの木型の中でもベルギー、ドイツ、オランダで作られた菓子木型の中には

美術的に見ても傑作が多いそうで中には16世紀の古いものも残っており、

補修されながら200年以上も代々大切に使用されてきたものもあるのだそう。

キャンデー製造機。

みかんなどのフルーツ型がかわいい。

そして最後のコーナーにはお菓子を入れるブリキの缶のコレクションも。

お菓子のパッケージ。

まだまだすばらしい展示品はたくさんあったがきりがないのでこの辺で。

お菓子道具ひとつひとつを見てもどれも職人の魂が込められた美しい細工が見られ、

それに敬意を表して代々にわたって大切に使い続けるお菓子職人の姿も垣間見え、

ヨーロッパのお菓子文化の奥深さにあらためて感動させられた。

エーデルワイスミュージアム→HP