時は江戸時代(1603年-1867年)。伊勢神宮への庶民の旅行。それと遊郭の話。伊勢神宮は、日本の近畿地方の三重県(言葉や文化は関西、経済圏は中部・東海地方)にある。

伊勢神宮(正宮)の建物および入り口

伊勢神宮・内宮の正宮、ここは写真撮影が出来ないので貴重な写真。

現在も読まれ、出版される東海道中膝栗毛

旅程

おかげ参りは江戸から500km弱。片道で15日ほど、往復すれば30日位の長い旅行。「おかげ参り」は「抜け参り」とも言われるように、正規な届けを出さずに行くものだった。

江戸時代は関所があって通行手形が必要で「入り鉄砲、出女」と言われるように人の動きを制約していた。それを見ると大変に厳しい世の中の様な印象がある。しかし、このような旅行が出来る事を考えると、実際には、それほど窮屈ではなく、自由な雰囲気だったと考えられる。

驚くのは、当時から、御師(おんしonshi)と呼ばれるツアー・コンダクターがいた。(御師は元々は神職)。

途中の道中も20km毎に宿場町、三重県に入ると桑名(Kuwana)、四日市(Yokkaichi)、鈴鹿(Suzuka)、津(Tsu)、松坂(Matsusaka)があり、それぞれ旅館や遊郭や色々の商売で栄えていた。

弥次さん、喜多さんの旅行コース。若い男の足だけ有って12泊で着いている。(京都にも行っているが、京都への旅程はカット。)

弥次さん喜多さんの旅装束と千束屋で遊ぶ弥次・喜多(東海道膝栗毛より)

費用

旅行はお金が掛かるもの。当然、当時の徒歩の旅でも最低、食費や宿代と費用は必要。木賃宿は自炊するための薪代程度の金額で泊まるところで、宿の中では最も安い。旅籠では、風呂もあれば、食事も出し、場合によっては飯盛り女の添い寝サービスまであった。農業がまだ経済の中心であった江戸時代には庶民の稼ぎも少なく、一回の伊勢旅行で年収ぐらい掛かった。年収で3倍くらい必要だった言う説もある。勿論、当時の農民達も、沢山訪れた。費用は村で、お金を出し合って積み立てる「講」を利用して交代で行った様だ。

今も残る当時の名残り

(左)当時のままの旅館、麻吉。創業200年。斜面を利用した木造5階建て現在も営業中。(右)おかげ横丁。これは当時の様子を再現した町。

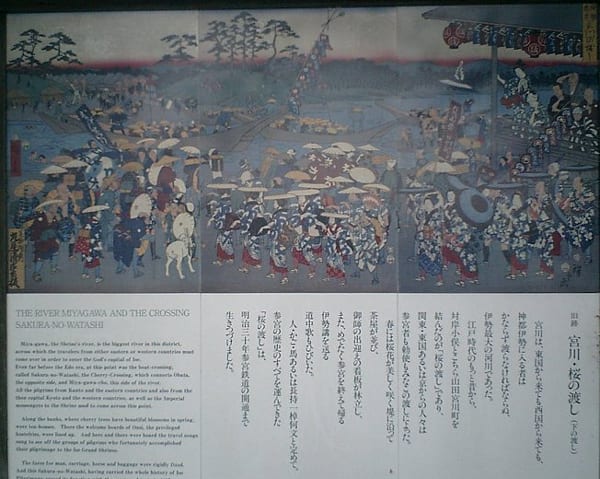

宮川桜の渡し

宮川は伊勢に入る者は必ず渡らなければならない、伊勢最大の川。ここで人々は出迎えられる。ここを誰でも通るので、川岸は大変、賑わった様だ。現在も桜が咲き乱れる美しい名所となってる。 因みに宮川は日本で最も多雨地帯である大台山系を源とする三重県最大の河川。

当時からあった、路上ライブw お杉とお玉は、膝栗毛にも出てくる江戸にまで有名だった当時のタレント。三味線を弾きながら、見物人が銭を投げさせ、それをバチではじくという芸。後には遊女になったと伝えられている。

古市で有名な遊郭

油屋(aburaya)と杉本屋(sugimotoya)当時この様な遊郭が70件あり遊女だけで1000人以上居たと伝えられている。

驚異の参拝人数 《年間500万人》

伊勢神宮には全国から参拝に来る。天保元年 ( 1830 )の3月から6月までのシーズ 中に伊勢神宮を、参拝した人数は4百万人を越えたという記録も有るから凄い!!遊郭 「 古市 」 に ” 詣でた ” 人数も相当なものだったろうww 当時の日本の人口が2600万人位だから実に6.5人に1人、(お伊勢参りは、参拝の名を借りた遊興ツアーでも有るので圧倒的に男が多い。(伊勢神宮は女の神様だから、女連れで来ると焼き餅を焼くという都合の良い言い訳もあるw)男に限って言うなら割合はずっと高いだろう)。 誰でも一度位は伊勢参りと言う感じ。

今この町を見ると、ただの田舎町だが、当時は凄かった。当時の施設の一部は現存していて、今でも営業している所も有る。もっとも日本では珍しく無い事ですが。

油屋騒動(aburaya soudou)

1769年5月4日大桜・油屋に常連(初見という説もある)の27歳の町医者、孫福斎(magohuku itsuki)がやって来て”お紺(Okon)”を指名した。しかし、おこん(Okon)は阿波の商人の席におり、それを知った孫福斎が逆上し、2人を殺し7人に怪我を負わせ、自分は自殺。油屋から逃げたおこんは助かった。この一件を聞いた近松徳三が「伊勢音頭恋寝刃(iseondo koinonetaba)」を大阪で上演し、油屋騒動は全国に広まった。

今から200年前の江戸時代に、庶民が、こんなに日常的に旅行をしていた。 それに付随した商業施設が各街道に普通に存在し、地方の観光都市に、今の、新宿の歌舞伎町にも匹敵する様な、歓楽街が存在し、そこに日本各地から、庶民が訪れていた。これは世界的に見ても珍しい事ではないだろうか。

一部、重複になりますが江戸庶民の東海道の旅行について。

○庶民の旅が始まる

慶長 六(1601)年に整備がはじまった東海道は、徳川政権の安定によってしだいに軍事的役割の色が薄れ、17世紀を通じて東海道筋の治安は極めてよくなりました。庶民の生活にはゆとりが生まれ、元禄八年には大量の金銀貨が発行されて庶民の間にも通用するようになり、第一次東海道ブームが起こります。領主や主人の許可を得る事が出来て、時間と金銭さえ持てれば、誰でも安全な旅を保証される時代が到来したのです。 一般の人々が旅に出かけようとするとき、「遊びに行く」では主人の許可がおりませんから、ほとんどが社寺参詣という宗教行為を旅の名目にしました。許されない場合は「抜け参り」と称して無断で旅に出ましたが、目的が参詣であるために帰ってから思い罰を受けることはなく、元の仕事に戻ることができました。さらに、東海道筋の人々も「抜け参り」の旅人に路銭を与えたり、食べ物を供したりして旅を支援しましたから、庶民の旅は社会のシステム上でも恵まれていたといえます。

○『東海道中膝栗毛』出版物の影響

東海道を旅した各時代の文化人たちは、遠い国の景色や人々のようすを絵画や書物にしたためました。元禄八(1695)年、菱川師宣は『東海道分間絵図』で東海道の散りを紹介し、浮世絵で華やかな三都を描いた『道中記』という旅行案内所も出版され第一次東海道ブームの火付け役となりました。 十九世紀になると、享和二(1802)年、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の出版がきっかけで、爆発的な第二次東海道ブームが起こりました。弥次郎兵衛と喜多八という一介の庶民がおもしろおかしい伊勢参りの旅を描いたこの本は、人々に東海道の旅への憧れを強く印象づけたのです。

○おかげ参り

「おかげ参り」とは、特定の年に伊勢神宮への参拝が爆発的に増える現象をいいます。子は親に、妻は夫に、奉行人は主人に断りなく、衣裳に趣向をこらして歌い踊りながら集団で参拝しました。とくに慶安三(1650)年、宝永二(1705)年、文政十三(1830)年 に全国規模で「おかげ参り」が流行。江戸時代の「おかげ参り」は、おおよそ60年周期で流行しましたが、文政十三年の「おかげ参り」には実に500万人近くが参宮に出かけたといいます。 この「おかげ参り」から3年後の天保四(1833)年、歌川広重の『宝永堂版・東海道五十三次』が出版されました。おかげ参りに出かけた人々は、この浮世絵を買い求めて旅の思い出を語り合ったのでしょう。

○往来する人々

東海道筋には、参詣の旅に出かける庶民の他に、近江商人や富山の薬売りに代表される行商人、武士、旅僧、御師(おし)、旅芸人等々、実に多様な人々が往来しました。旅人たちの往来によって口から口へと伝えられる情報は、各地の宿から助郷や人足を通じて村から村へと伝わるようになり、街道は常に新しい情報源の役割も果たしていました。

参考文献:『静岡県歴史の道 東海道』 静岡県教育委員会など。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます