日本料理は包丁の技と言われ、その技を表現するに色んな形状の包丁が作られた。

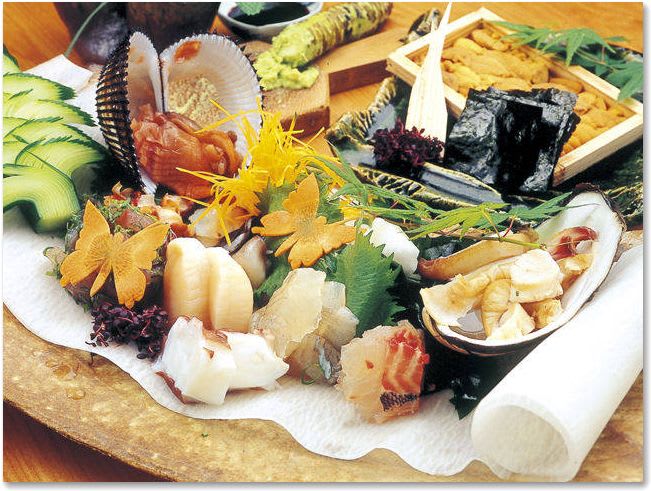

これらの包丁は日本刀と同じ様な製法で、鍛造により人の手で一つ一つ作られる切れ味の良い包丁である。この切れ味は、世界一といっても言いすぎではないだろう。 その和包丁の鋭い切れ味は、食材のカット面の細胞を潰さず、刺身に代表される食材の味を劣化させず美しい切断面を見せる。

和包丁は日本料理の真骨頂と言われる包丁の技を助ける職人の道具で、これくらい料理用の刃物が多岐にわたり発展している国は日本が一番で、世界に誇れる日本技術だと思う。

刺身包丁

刺身包丁

刺身を引くための包丁。(刺し身は切ると言わず引くと表現する)切断面を美しくするために、引いて一気に切断する事が出来るように刃渡りが長く作られている。 先の尖った物を、柳刃、先端を落としたものを蛸引きと呼ぶ。蛸引きは刃は直線的で、厚さも柳刃より、やや薄い。切断した際に包丁と素材が密着せず身離れするように和包丁に固有の裏くぼ、若しくは决り(しゃくり)と呼ばれる凹みがある。 最近は飾り切りなどの細工が容易な柳刃が多く使われる。

出刃包丁

出刃包丁

魚や、鶏、スッポン等を解体する為の包丁で、比較的荒い仕事に使う為、包丁全体が厚く重く出来ている。江戸時代に堺市の出っ歯の鍛冶屋が作り出さしたので、この名前が付いたと言われる。 色々の大きさ形状があるが小型の物はあじ切り包丁とも言われる。本来は下ごしらえの為の包丁であるが、これだけでも刺身まで作る事も出来る。

薄刃包丁

薄刃包丁

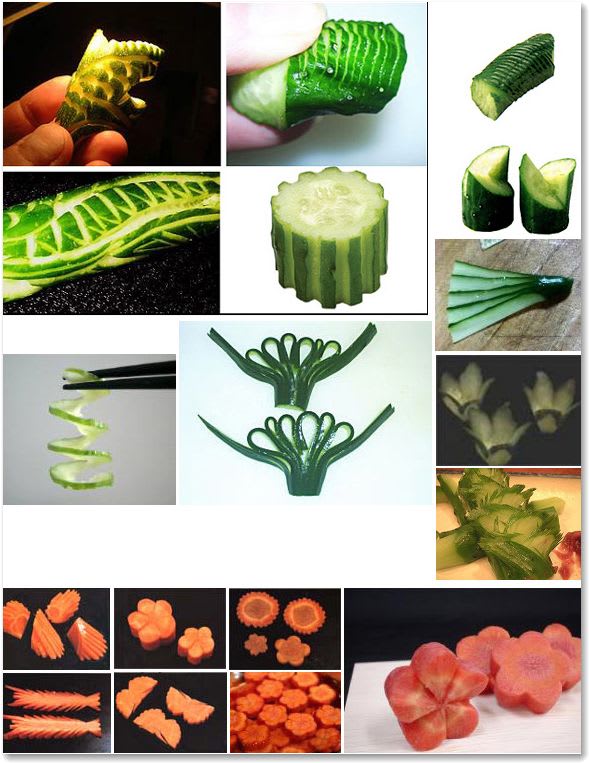

主に野菜を切る為の包丁。関東は下の様な長方形の形をしている。関西型は嶺が丸くなっている。刃の形状は片刃と両刃の二つのタイプがあるが、現在プロは片刃の方が主に使用するようだ。包丁修行で行われる、かつら剝きをするのもこの包丁。素人には難しい。

鱧切り包丁

鱧切り包丁

小骨の多い鱧の骨を細かく刻むために考え出された包丁。刃は比較的重く厚く出来ていて、刃物の重量で小骨を切るようにできている。

ウナギ裂き包丁

ウナギ裂き包丁

鰻とアナゴを捌く際にのみ用いる。地方により形状が異なる。上から、名古屋型、京型、関西型、江戸裂き。

麺切り包丁。もうこれは見ての通り、うどんやそばの専用包丁

菜切り包丁

菜切り包丁

家庭用の野菜切り包丁。両刃で比較的薄く作られ、どんな野菜にでも使いやすい。一方で剥きものなどの細かい作業には薄刃包丁にくらべ不向きとされる。最近は洋包丁の普及であまり見かけないが、昔は家庭の包丁と言うと必ずこれがあった。

鮪包丁

鮪包丁

鮪の解体ショーでおなじみの日本刀のような超大型包丁。これも用途によって色々の形状、大きさがある。一番下は鉈。

そのほかにも、日本の包丁にはカツオを切る包丁、貝を剥くための包丁、蒲鉾を切る為の包丁、寿司切り包丁、また日本の技術で作られる洋包丁など、用途のより多岐にわたる。

*なお画像、記事は、あるプロ用の刃物屋さんのサイトを参考にさせてもらいました。