撮影日:2020年12月13日

少し前からあちこちで山茶花が咲いているのを見かけるようになり、庄内緑地公園に行ってきました。

ここではテニスコートから陸上競技場周り、そしてガマ池周辺に多くの山茶花の木があります。

それらを巡りながら晩秋から冬の気配を感じてきました。

1)山茶花はツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹

2)中国語でツバキ類一般を指す山茶に由来し、サザンカの名は山茶花の本来の読みである「サンサカ」が訛ったものといわれる

3)秋の終わりから、初冬にかけての寒い時期に、5枚の花弁の花を咲かせる、5枚?

ということはこれは山茶花ではなく、椿との交配品種の寒椿、その中の勘次郎という品種みたいです。

4)

5)散った花びらの色をバックに

6)一本の木に非常にたくさんの花をつけるため、散った花びらが地面を覆ってもまだまだ見頃は続きます

7)花がびっしり

その中で太陽の向きなどを考慮して気に入ったものを探して撮影します。

8)ラクウショウを背景に

9)水仙もラクウショウを背景に

水仙は冬の花の代表ですね。

10)メタセコイア(ヒノキ科メタセコイア属)

11)

12)

13)これがこの日最初に撮影したものです

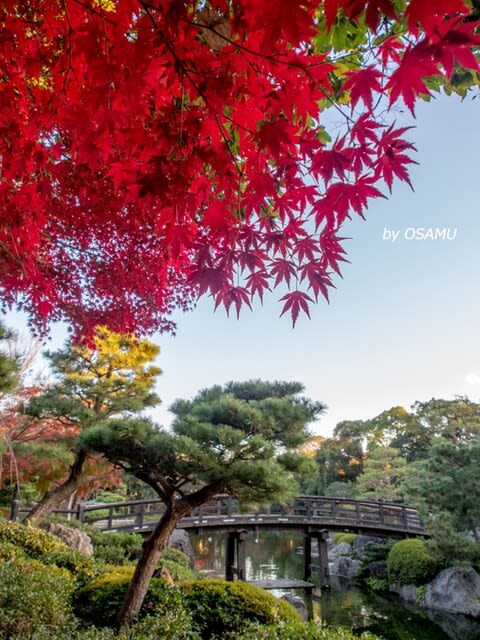

14)名残のモミジ

メタセコイアをバックに

15)ドウダンツツジが真っ赤でした

16)

17)思いがけず薔薇がまだ咲いていました

18)なかでも白い花をつけているものが綺麗でした

19)水仙

こちらは十月桜が背景です。

20)駐車場付近のモミジ

21)これを撮っていたら、カメラを持ったグループがやってきました

22)

23)

今年も今日で終わりです。

今年は114の投稿(アップした写真は1,653枚)ができました。

対象は基本アウトドアなので、3密は回避できているとはいえ気を遣わずにはいられませんでした。

来年はCOVID-19も終息し、いつもの日常が戻っていることを望まずにはいられません。

そして何の気兼ねもなく出かけられるよう願っています。

少し前からあちこちで山茶花が咲いているのを見かけるようになり、庄内緑地公園に行ってきました。

ここではテニスコートから陸上競技場周り、そしてガマ池周辺に多くの山茶花の木があります。

それらを巡りながら晩秋から冬の気配を感じてきました。

1)山茶花はツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹

2)中国語でツバキ類一般を指す山茶に由来し、サザンカの名は山茶花の本来の読みである「サンサカ」が訛ったものといわれる

3)秋の終わりから、初冬にかけての寒い時期に、5枚の花弁の花を咲かせる、5枚?

ということはこれは山茶花ではなく、椿との交配品種の寒椿、その中の勘次郎という品種みたいです。

4)

5)散った花びらの色をバックに

6)一本の木に非常にたくさんの花をつけるため、散った花びらが地面を覆ってもまだまだ見頃は続きます

7)花がびっしり

その中で太陽の向きなどを考慮して気に入ったものを探して撮影します。

8)ラクウショウを背景に

9)水仙もラクウショウを背景に

水仙は冬の花の代表ですね。

10)メタセコイア(ヒノキ科メタセコイア属)

11)

12)

13)これがこの日最初に撮影したものです

14)名残のモミジ

メタセコイアをバックに

15)ドウダンツツジが真っ赤でした

16)

17)思いがけず薔薇がまだ咲いていました

18)なかでも白い花をつけているものが綺麗でした

19)水仙

こちらは十月桜が背景です。

20)駐車場付近のモミジ

21)これを撮っていたら、カメラを持ったグループがやってきました

22)

23)

今年も今日で終わりです。

今年は114の投稿(アップした写真は1,653枚)ができました。

対象は基本アウトドアなので、3密は回避できているとはいえ気を遣わずにはいられませんでした。

来年はCOVID-19も終息し、いつもの日常が戻っていることを望まずにはいられません。

そして何の気兼ねもなく出かけられるよう願っています。