名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第102景 「浅草田圃酉の町詣」

猫が遊女屋の格子窓から鷲神社詣での人々を見下ろしている様子を描いています。

外の浅草田圃には大勢の人々がシルエットで描かれています。その中には、大きな熊手を担いでいる人の姿もあります。

鷲神社は障子の右の影にあたります。

遠景に描かれた富士山は、すでに雪をかぶっています。

吉原遊廓

吉原遊廓(よしわらゆうかく)は、江戸幕府によって公認された遊郭です。

はじめは江戸日本橋近くにありましたが、明暦の大火の後、浅草寺の裏の日本堤に移転しました。江戸日本橋近くにあった物を元吉原、浅草寺裏日本堤にあった物を新吉原と呼びました。

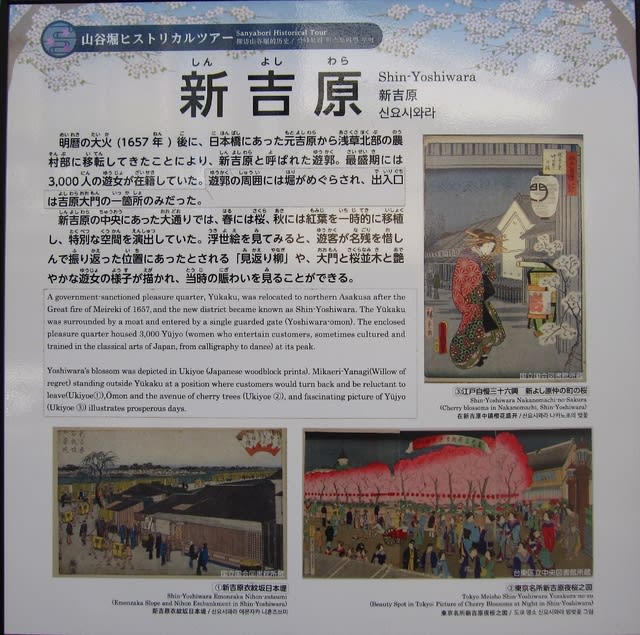

新吉原

明暦の大火(1657年)後に、日本橋にあった元吉原から浅草北部の農村部に移転してきたことにより、新吉原と呼ばれた遊郭。最盛期には3000人の遊女が在籍していた。遊郭の周囲には堀がめぐらされ、出入口は吉原大門の一箇所のみだった。新吉原の中央にあった大通りでは、春には桜、秋には紅葉を一時的に移植し、特別な空間を演出していた。浮世絵を見てみると、遊客が名残を惜しんで振り返った位置にあったとされる「見返り柳」や、大門と桜並木と艶やかな遊女の様子が描かれ、当時の賑わいを見ることができる。山谷堀公園内看板より引用

鷲神社

鷲神社(おおとりじんじゃ)は、東京都台東区千束三丁目にある神社です。

11月の例祭「酉の市」は広く知られています。

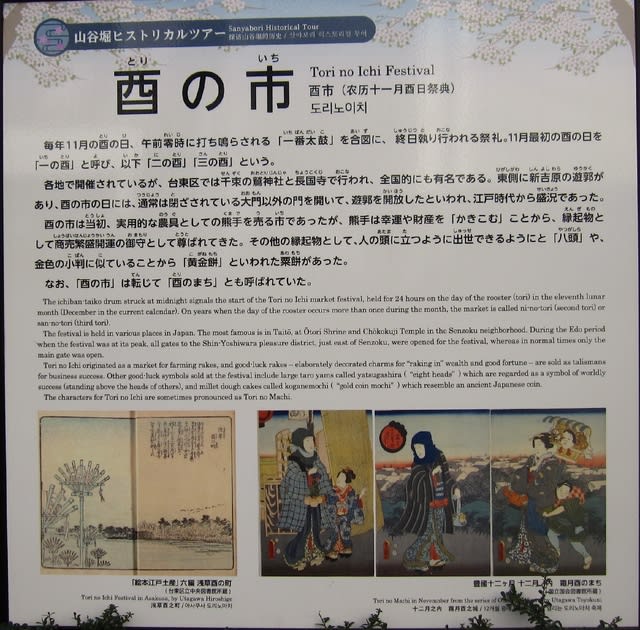

酉の市

酉の市毎年11月の酉の日、午前零時に打ち鳴らされる「一番太鼓」を合図に、終日執り行われる祭礼。11月最初の酉の日を「一の酉」と呼び、以下「二の酉」「三の酉」という。各地で開催されているが、台東区では千束の鷲神社と長国寺で行われ、全国的にも有名である。東側に新吉原の遊郭があり、酉の市の日には、通常は閉ざされている大門以外の門を開いて、遊郭を解放したといわれ、江戸時代から盛況であった。酉の市は当初、実用的な農具としての熊手を売る市であったが、熊手は幸運や財産を「かきこむ」ことから、縁起物として商売繁盛開運の御守として尊ばれてきた。その他の縁起物として、人の頭に立つように出世できるようにと「八頭」や、金色の小判に似ていることから「黄金餅」といわれた粟餅があった。なお、「酉の市」は転じて「酉のまち」とも呼ばれていた。山谷堀ヒストリカルツアーより引用

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

かつて遊廓街があった場合にある、吉原神社の前より鷲神社方面を撮影してみました。

最後に

吉原神社の周辺。江戸時代にはこのあたりは、田圃だらけだったとは思えないほど、建物が密集しており、鷲神社を見ることはできませんでした。

さて、この作品ですが、格子の隙間から、自由に歩く人々を見つめる猫。その姿が遊女と被って見えます。作品を見ていると、なんだか悲しくなってきますね。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅