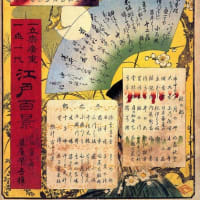

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第54景 「両国橋大川ばた」

両国橋から下流の霊岸島あたりまで東岸(画面の対岸)を大川端といいました。

隅田川右岸から両国橋を臨んだ場所が描かれています。

隅田川右岸、西両国広小蕗の南から、手前は西岸の広小路にあった水茶屋が描かれ、よしず張りの小屋の屋根を隔てて中央に両国橋、 対岸に百本杭が見えます。

その後ろには伊勢津藩藤堂家下屋敷蔵。

さらに上流の隅田川東岸の御米蔵に出入りする水路に架かる御蔵橋が見えます。

橋の上は通行人が、川には屋根船、猪牙船、荷船などで賑わっている様子が描かれています。

両国橋

両国橋(りょうごくばし)は、隅田川にかかる橋で、国道14号(靖国通り・京葉道路)を通しています。西岸の東京都中央区東日本橋二丁目と東岸の墨田区両国一丁目を結んでいます。

両国橋は流出や焼落、破損により何度も架け替えがなされ、現在の橋は、1932年(昭和7年)に架け替えられました。

百本杭

両国橋付近は、とりわけ湾曲がきつく流れが急であったため、川岸を保護するため両国橋北側には、数多くの杭が打たれました。

両国橋と百本杭所在地 墨田区両国一丁目~横綱一丁目両国橋の風景を特徴づけるもののひとつに、百本杭があります。昭和5年(1930)に荒川放水路が完成するまで、隅田川には荒川、中川、綾瀬川が合流していました。そのため隅田川は水量が多く、湾曲部ではその勢いが増して、川岸が浸食されました。両国橋付近はとりわけ湾曲がきつく流れが急であったため、上流からの流れが強く当たる両国橋北側には、数多くの杭が打たれました。水中に打ち込んだ杭の抵抗で流れを和らげ、川岸を保護するためです。夥(おびただ)しい数の杭はいつしか百本杭と呼ばれるようになり、その光景は隅田川の風物詩として人々に親しまれるようになりました。江戸時代の歌舞伎では、多くの作品の重要な場面に「両国百本杭の場」が登場します。「十六夜清心」でも冒頭に「稲瀬川百本杭の場」がおかれています。稲瀬川は鎌倉を流れる川の名ですが、歌舞伎の中では隅田川に見立てられることがあります。観客は「百本杭」という言葉が実は隅田川を舞台としていることに気づくのです。百本杭はそれほど人々に知られた場所だったのです。また、明治十七年(1884)に陸軍参謀本部が作成した地図には、両国橋北側の川沿いに細かく点が打たれ、それが百本杭を示しています。明治三十五年(1902)に幸田露伴は『水の東京』を発表し、「百本杭は渡船場の下にて、本所側の岸の川中に張り出たるころの懐をいふ。岸を護る杭のいと多ければ百本杭とはいふなり。このあたり川の東の方水深くして、百本杭の辺りはまた特に深し。こゝにして鯉を釣る人の多きは人の知るところなり」と富士見の渡の南側から見られた様子を綴っています。このほか、本所向島に親しんだ多くの文人が、百本杭の往時の記憶について書き留めています。しかし、明治時代末期から始められた護岸工事で殆どの杭は抜かれ、百本杭と隅田川がおりなす風情は今では見られなくなりました。引用・掲示板

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

現在の両国橋袂(東日本橋二丁目側)

さて第59景 「両国橋大川ばた」が描かれた場所は現在の東京都中央区東日本橋二丁目21近辺で、すずらん通りと浜町河岸通りが交わる所です。

描かれた場所から撮影してみましたが、見えるは車と木々ばかり。護岸工事をしていますから、隅田川が見えるはずもありませんね。

ここで、作品の構図に近い場所を求めて隅田川テラスに移動しました。

中央に両国橋。行き交う船や人の代わりは、車と遊覧船といった所でしょうか。相変わらずのこじつけ。

最後に

作品はもう少し頭上から描かれていますが、ドローンがないと無理ですね、これが精一杯。広重の作品は上空から描かれたものが結構ありますが、妄想にしては事細かにしっかりと描かれています。いったいどのようにして描いていたのでしょうか。気になります。

参考

別冊太陽 広重「名所江戸百景」の旅 平凡社 監修 安村敏信

Wikipedia