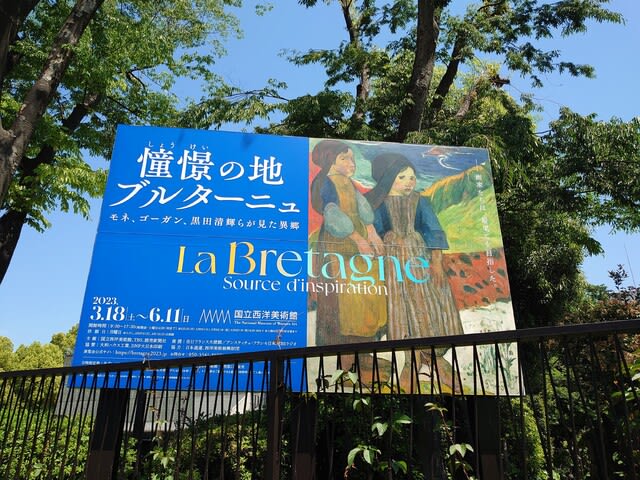

「憧憬の地 ブルターニュ」という展覧会名に惹かれて鑑賞してきました。ブルターニュ地方とはどこにあるのか知らなかったのですが、今回の展覧会で知りました。

下の図は公式サイトから拝借いたしました。

フランス北西部で大西洋に突き出た場所なのですね。風光明媚でケルト民族が住んで独自の文化を作った所で、古代の遺跡もあり、フランスの中でも異郷の雰囲気を持っていたそうです。

そしてその文化や自然に惹かれヨーロッパや日本の多くの画家が訪れたのだとか。

この展覧会の作品リストを見ると、数点はフランスから来ているけれど、それ以外の作品は日本各地の美術館から取り寄せていました。日本人もやはりブルターニュに憧憬を持っているのだなと感じました。

展示されている中で、ところどころ撮影可能な作品があり、私もスマホで撮影しました。撮影した写真は、ちょっと斜めになってしまったり照明の反射が入ってたりと映りが微妙ですが💦作品に合わせ設えた額装姿で載せることが出来るのが嬉しいです。それで撮影した写真を中心に載せてゆきたいと思います。

ウィリアム・ターナー「ナント」1829年 ブルターニュ大公城・ナント歴史博物館

イギリスの画家ターナーはブルターニュ南部の街ナントに二日間滞在し、30以上のデッサンを描き、帰国後それをもとにしてこの作品を描いたそうです。やはりターナーは凄いなー、二日間でそんなにデッサンするなんて。そのデッサンを元にしたこの水彩作品は、熟考されて描かれた作品。水彩の透明性を利用したぼかしによる空気感が素晴らしい。額や絵の周りにあるマットが大きくて中の作品が小さく写ってしまいましたが、絵のなかにいる女性はブルターニュ地方独特のコワフという白い頭巾をかぶっています。

この画像だと詳しくわかりますね。結構大きな街です。ナントといえば、話がずれますが💦高校時代のクラスメート(女の子です)が「イチゴ喰わない(1598年)ナントの勅令」と言っていたのが印象に残って覚えてしまいました(^▽^;)

ジャック・ウェリー「荒野の花 エスタンプ・モデルヌ第7巻 第28図」1897年 町田市立国際版画美術館

コワフをかぶったブルターニュの若い女性がとても可憐です。

ジョルジュ・ムニエ「鉄道ポスター:ポン=タヴェン、満潮時の川」1914年 大阪中之島美術館

ポン=タヴェンはゴーガンが独自の絵のスタイルを確立して、彼に影響を受けた若い画家が新しい芸術運動ナビ派を始めた場所。滞在しやすく人々が親切で風光明媚な所だったそうです。このポスターにも地元の人の素朴さとコワフをかぶった清潔感とゆったりした風景の美しさを感じます。

クロード・モネ「嵐のベリール」1886年 オルセー美術館

ブルターニュから少し離れたベリール島の嵐の海岸の様子。モネは1886年9月から11月にかけてベリール島に滞在したそうです。天候が変わりやすいところだそうですが、モネは雨風に打たれながらこの作品を描いたのだろうか。この作品の版画も本に印刷されている形で展示されてました。

クロード・モネ「ポール=ドモワの洞窟」1886年 茨城県近代美術館

同じくベリール島滞在時に描いた作品。美しい海の色とアーチのように削れた洞窟が見えます。洞窟の奥まで緑色に光る海の色が見えて美しい。

ほぼ同時期に描かれたこの2作品は普段はフランスと日本に離れていて、展覧会で再び隣り合わせに。

ポール・ゴーガン「海辺に立つブルターニュの少女たち」1889年 国立西洋美術館

ゴーガンは何度もブルターニュのポン=タヴェンに滞在したそうですが、この作品はゴッホとの共同生活が破綻したのちに来て描いた作品だそうです。

子供のかぶるコワフは黒っぽく、地味な色合いの服に裸足で、ちょっと戸惑って怪訝なまなざしで自分たちを描くゴーガンを見ています。その足は大きくて地にしっかり立つ女性に成長するように感じます。

ポール・ゴーガン「ブルターニュの農婦たち」1894年 オルセー美術館

タヒチでの最初の滞在の後にポン=タヴェンに再び来た時に描かれた作品。女性のお顔がタヒチの女性と似ています。平面的ではっきりした色合い、それから中心からずれた人物の立ち位置などに浮世絵の影響を感じます。それはまた、ナビ派の作品の特徴ですね。

ポール・セリュジェ「ブルターニュのアンヌ女公への礼賛」1922年 ヤマザキマザック美術館

ナビ派のポール・セリュジェはブルターニュのシャトーヌ=ドゥ=フゥに居を構えたそうです。この作品を見て15~16世紀の「貴婦人と一角獣」のタペストリー(タピスリーともいうそうです)を思い出しました。それはセリュジェの意図したところで、15世紀末から16世紀に生きたブルターニュ公国最後の女公でフランス王妃になったアンヌ・ド・ブルターニュをタペストリー風に描いた作品だそうです。貴婦人にはやはり礼賛する騎士がつきもの♪

アンリ・リヴィエール「時の仙境」より 左の作品《満月》新潟県立近代美術館 右の作品《薄暮》万代島美術館 1901年

私が鑑賞したのは《満月》(5月7日まで展示)で《薄暮》(5月9日以降展示)は鑑賞してないのですが、ホームページに並んで載っていて、両方載せます。一目見て浮世絵から影響を受けたのがわかる木版画作品。ブルターニュの風景の美しさや人々の労働の大変さや気高さを感じます。

モーリス・ドニ「若い母」1919年 国立西洋美術館

ドニはブルターニュの北部の海に近いペロス=ギレックに別荘をもったそうです。ナビ派の画家でしたが、次第に脱していったそうです。

ドニは敬虔なクリスチャンで多くの宗教画を描き、また大変な愛妻家で最初の奥さんのマルトとの間に7人のお子さんに恵まれ(長男は赤ちゃんの時に亡くなったそうです)、母子をモデルにたくさんの作品を描いています。でも奥様は47歳で病死。その時6番目の次男は8~9歳、7番目の三男は3~4歳だったそうです。そのマルトさんがなくなった年に描かれた作品。だから聖母子を思わせる若いお母さんと赤ちゃんはドニの奥様ではなくお知り合いか親戚の母子なのだと思います(マルトさんのお顔と違う)。その若い母が抱く赤ちゃんを嬉しそうに見つめているのは成長した娘さんと7番目の男の子で撒き毛の可愛いジャン=フランソワ(愛称はアコ)です。アコちゃんは母のいない寂しさもあるのに、母親に慈しまれる新しい命に喜んでいる姿に父親として感じるものがあって絵に残したのでしょうね。足元にいるうさぎも多分子孫繁栄を寿いでいるのだと解釈しました。

アコちゃんは長女ノエル(愛称ノノ)さんが母の遺志を受け継ぎ育てたそうです。ドニ氏は三年後エリザベツさんと再婚。お二人の間にも一男一女が恵まれたそうです。アコちゃんも成長しやがて家庭を持ち、お子さんは今も存命だそうです。

モーリス・ドニ「花飾りの船」1921年 愛知県美術館

別荘のあるペロス=ギレックの近くの街プルマナックのお祭りを描いたそうです。この絵には次男ジャン=ドミニク(愛称はドメ)とアコが絵の中にいるそうですが、アコちゃんは船に乗っている巻き毛の男の子だとすぐわかりますが、ドメくんは、船によじ登ろうとしてる男の子かな?描いた他の絵のドメくんとよく似ているので。ドメ君は逞しく成長し後に海軍に入隊したそうです。他にも後に再婚するエリザベツさんも赤い服を着て座っているそうです。描いた年に大原孫三郎氏に買い取られたそうで、日の丸がボートについてるのは画家のサービスかな?。

シャルル・コッテ「悲嘆、海の犠牲者」1908~09年 国立西洋美術館

大きな作品です。遭難した漁師の死を悲しむ人々。死体はやせ細って血の気が失せてます。その様子はまるでキリストの死を悼む聖母と使途の宗教画のようです。絵の横にある説明によると、背景に見える船の帆柱が十字架のように見せているとのことです。漁は常に死と隣り合わせ。どんなに経験を積んだ人も、注意を払っても、時に海の猛威にあっけなく打ち負かされてしまう。自然の力の偉大さ恐ろしさを感じ、その過酷な海の中で命がけで漁をする人々への深い敬意を感じます。

リュシアン・シモン「ブルターニュの祭り」1919年 国立西洋美術館

お祭りにサーカス団が来て見に来てる人々でにぎわってます。明るく色彩豊かで絵からざわめきや音楽が聞こえそうです。

黒田清輝「プレハの少女」1891年 石橋財団アーティゾン美術館

黒田清輝と久米佳一郎は1891年と92年の8~9月にブルターニュの北側沖にあるブレア島に滞在して絵を描いたそうです。

このモデルの少女の身なりや椅子の上に置かれた欠けた茶碗を見ると厳しい生活を想像します。大胆な筆致で的確に形を取る高度な技術はさすが。これまで見たブルターニュの女性は皆コワフをつけていたのに、この少女は赤い髪を下ろしてます。

この絵とは直接関係ないのですが、やはり高校生の頃の現代国語の教科書に森鴎外の「舞姫」が載っていて、口絵にこの「プレハの少女」が入ってました。それで、この作品を見ると主人公と暮し、やがて捨てられ心の病になったエリスに見えてしまいます。

久米桂一郎「林檎拾い」1892年 久米美術館

ブレア島の女の人のコワフは白ではないのかな?抑えた色調でリンゴを拾う女性たちの様子を描いてます。かがんでいる女の人は木靴を履いてます。

久米桂一郎「ブレハ島」1891年 個人蔵(東京国立美術館に寄託)

海岸にある岩をやはり落ち着いた色調で描いてます。その色合いが美しい。

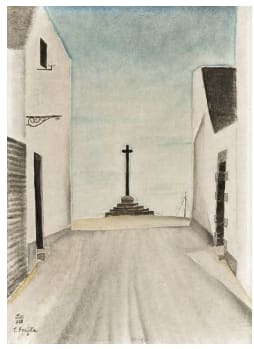

藤田嗣治「十字架の見える風景」1920年頃 岐阜県美術館

藤田嗣治はブルターニュの西の端に近いカンベールに滞在したそうです。人気のない通りの乳白色の建物の壁の先に、青のグラデーションの空を背景に十字架が屹立してます。その気高く孤高な存在感に、その後の藤田嗣治の運命を感じました。

ブルターニュ地方と言っても北部と南部では気候が違うと思うし、自然の厳しさもありますが、展覧会の作品は全体的に色が明るく自然豊かな風土を感じました。鉄道の発達で来やすくなったのも画家が来る大きな要素となったそうです。

私も100年ほど前のブルターニュをめぐる楽しい旅をした展覧会でした。