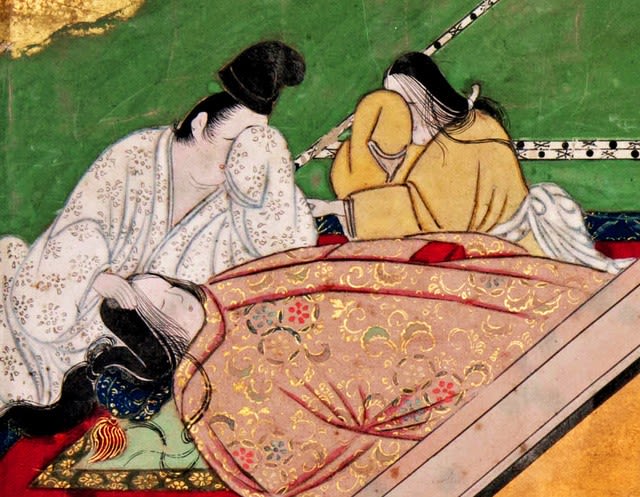

「源氏物語絵巻・11薄雲」~写真と短歌で綴る世界文化紀行

24年1月7日日曜日NHK大河ドラマ「光る君へ」が始まりました。そこで源氏物語や紫式部日記・紫式部集に興味を持ちました。それらには和歌(巻名歌等)が沢山ありますが、その和歌の返歌を口語短歌と絵巻でブログ掲載をと思いつきました。返歌は源氏物語の内容や進行に合わせてではなく、短歌に沿った言葉・単語や自然・地名からヒントをもらい詠もうと思っています。そして源氏物語は絵巻もあります。平安時代から現在まで数多くの絵師が時代の華やかな景色を描いていますので合わせてご紹介したいと思っています。

源氏物語巻名歌・11薄雲(うすぐも)

歌の背景

光源氏三十二歳。藤壺の宮が崩御される。源氏は念仏堂に籠もり、一日中泣き暮らしている。

「入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」 光源氏

人聞かぬ所なれば、かひなし。

返歌

「悲しみの 鈍色(にびいろ)染める 喪服には 我が泣きぬれて 涙したたる」

明石の姫さまが、二条院に迎えられることになりました。 母君の袖をつかまえ、「早くお乗りになって」と、これが母子の別れとも知らずお迎えの車に無邪気によろこぶ姫さま。明石の君は別離の悲しみに、涙が止まりません。 紫の上はその母の悲しみを思い、愛らしい姫さまを、実のお子のように慈しまれます。 翌年の春、源氏の殿に深い悲しみが訪れました。 藤壺の尼宮が、三十七歳で身まかったのです。源氏の殿は、かつての花の宴の折などをお思いになるにつけ、一日中泣き暮しておられます。夕日がはなやかに射し、雲の薄くたなびいているのが鈍色なのを、しみじみとごらんにならずにはいられないのです。 護持(ごじ)の僧から、ご出生の秘密を知らされた帝は、父を臣下としてきた不孝の罪におののき、 御位(みくらい)をお譲りになろうとほのめかしになりますが、源氏の殿はかたくなにご辞退申しあげるのでした。

参照

https://angel-zaidan.org/genji_kanmeika/kanmeika-01/

https://www.shikibunosato.com/f/hakubyo19

24年1月7日日曜日NHK大河ドラマ「光る君へ」が始まりました。そこで源氏物語や紫式部日記・紫式部集に興味を持ちました。それらには和歌(巻名歌等)が沢山ありますが、その和歌の返歌を口語短歌と絵巻でブログ掲載をと思いつきました。返歌は源氏物語の内容や進行に合わせてではなく、短歌に沿った言葉・単語や自然・地名からヒントをもらい詠もうと思っています。そして源氏物語は絵巻もあります。平安時代から現在まで数多くの絵師が時代の華やかな景色を描いていますので合わせてご紹介したいと思っています。

源氏物語巻名歌・11薄雲(うすぐも)

歌の背景

光源氏三十二歳。藤壺の宮が崩御される。源氏は念仏堂に籠もり、一日中泣き暮らしている。

「入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」 光源氏

人聞かぬ所なれば、かひなし。

返歌

「悲しみの 鈍色(にびいろ)染める 喪服には 我が泣きぬれて 涙したたる」

明石の姫さまが、二条院に迎えられることになりました。 母君の袖をつかまえ、「早くお乗りになって」と、これが母子の別れとも知らずお迎えの車に無邪気によろこぶ姫さま。明石の君は別離の悲しみに、涙が止まりません。 紫の上はその母の悲しみを思い、愛らしい姫さまを、実のお子のように慈しまれます。 翌年の春、源氏の殿に深い悲しみが訪れました。 藤壺の尼宮が、三十七歳で身まかったのです。源氏の殿は、かつての花の宴の折などをお思いになるにつけ、一日中泣き暮しておられます。夕日がはなやかに射し、雲の薄くたなびいているのが鈍色なのを、しみじみとごらんにならずにはいられないのです。 護持(ごじ)の僧から、ご出生の秘密を知らされた帝は、父を臣下としてきた不孝の罪におののき、 御位(みくらい)をお譲りになろうとほのめかしになりますが、源氏の殿はかたくなにご辞退申しあげるのでした。

参照

https://angel-zaidan.org/genji_kanmeika/kanmeika-01/

https://www.shikibunosato.com/f/hakubyo19