54.日米交渉

キーナン首席検察官の東條への尋問は、開戦前の日米関係に及んでいく。

その尋問内容を記述する前に、悪化した日米関係を改善しようとした日米交渉について触れておく。

54.1.日米交渉概要

昭和15年(1940年)頃の日米関係は、援蒋ルートに対する日本側の北部仏印進駐、日独伊三国同盟の締結、汪兆銘政権の承認と、それらに対抗した米国側の対日経済制裁(航空機用ガソリンや屑鉄の禁輸など)により悪化の一途をたどっていた。

援蒋ルート

中国国民政府主席蒋介石への支援ルート(援蒋ルート)で、このルートは4本あった。

仏印を経由する仏印ルート、ビルマを経由するビルマルート、上海・香港を密輸で経由する中南支沿岸ルート、外蒙ウランバートルを経由する西北ルートである。

重要資源のほとんどをアメリカに依存する日本にとって対米関係の修復は急務であり、またアメリカにとっては対英援助の本格化に伴い、太平洋方面で日本との対立を避ける必要があった。

このような状況下で、昭和16年4月から両国の関係改善を模索するため日米交渉が始まり、太平洋戦争開戦直前の11月まで続いた。

近衛内閣は日米開戦の回避をめざして交渉したが、日本の中国大陸・東南アジアへの侵略をめぐる見解の溝は埋められず、次の東条内閣は軍の主張に沿って開戦を前提として交渉した。

アメリカは、日本軍の中国・北部仏印からの全面撤退を絶対条件とし、防共駐兵と満州国については条件をつけて認めようというものであるが、日本側は「満州国」を放棄することは出来ない、というのが譲れない線であった。

日本の国論のなかに「満州国」は日清・日露戦争以来の日本人が血を流して獲得した生命線である、という意識が強く存在したため、それは実現できなかった。

日米交渉が難航している間に、再び大きな戦局の変化が起こった。それは1941年6月の独ソ戦の開始である。陸軍大臣東条英機らは、この機をとらえて交渉ではなく武力に訴えるべきであると主張し、7月に南部仏印進駐を強行した。

この交渉中の軍事行動に対し、アメリカは硬化し、さらにアメリカのフィリピン、イギリスのマレー半島とシンガポール、それにオランダ領インドネシアにとって脅威となることであったので、日米交渉は完全に暗礁に乗り上げた。

アメリカは7月25日に対抗手段として在米日本資産を凍結し、さらに8月1日、対日石油輸出を禁止した。

日本側はそれをABCD(アメリカ、イギリス、中国、オランダ)ラインによる日本包囲網として宣伝し、国民の敵愾心を煽ったが、具体的方策を欠いていた。

内閣の一部には中国からの撤兵を実行して日米交渉を再開すべしという意見もあったが、東條陸将は軍の士気が落ちるとして反対し、ついに近衛内閣は閣内不一致で辞任、10月18日東條英機内閣に替わった。

<A,B,C,D包囲網>

54.2.戦争準備

日米交渉が暗礁に乗り上げる中、日本は対米開戦は避けられないのではないか、という考えが強まっていった。

8月16日、海軍側から陸軍側へ「帝国国策遂行方針」と呼ばれる新たな国策案が提示された。

その骨子は「戦争を決意することなく戦争準備を進め、この間外交を行い、外交打開の途なきに於いては実力を発動」するというもので、海軍の狙いは臨戦態勢を整えることにあった。

9月3日、「帝国国策遂行要領」の陸海軍案が大本営政府連絡会議に提出された。

審議の過程で、永野修身軍令部総長が日本は物資が減りつつあり、これに反し敵側はだんだん強くなりつつある、今ならば戦勝のチャンスがあるが、時とともになくなる恐れがあると述べ、杉山参謀総長は動員などで時間がかかるので戦争準備完了の目途は10月下旬とし、なるべく早く決意したいとした。

帝国国策遂行要領

9月6日御前会議において「帝国国策遂行要領」は正式決定となった。なお、御前会議では、昭和天皇が異例の発言を行う一幕があり、明治天皇の御製を読み上げて平和への意思を示し、統帥部に外交が主で戦争は従であると釘を刺した。

54.2.1.東條内閣

この時期、日本が日米戦争という破局を避けるには、海軍首脳が避戦の態度を明確にするか、陸軍首脳が中国からの撤兵を勇断するかのどちらかであった。

10月14日の閣議前、東條は近衛首相と会談し、駐兵問題について再考を求められたがこれを拒否し、閣議では持論を「興奮的態度で力説した」と云われている。

この東條陸相の発言により、近衛首相は総辞職を決意した。

10月17日、重臣会議が開かれ、木戸の主導で東條を後継内閣の首相に推挙することになった。

東條内閣は近衛内閣よりも積極的に対米交渉を行った。

54.2.2.甲案の決定

10月29日の連絡会議は対米条件の審理となり、9月6日御前会議決定の最小限度の要求を緩和した甲案が決定した。

従来の条件では短期間内に外交を妥結させる見込みなしと全員が一致したため、条件緩和に議論が移ったが、最大の焦点となったのは中国における駐兵、撤兵問題であった。

東郷外相が「他国の領土に無期限に駐兵するの条理なきこと」を説き駐兵期間5年を主張したのに対し、参謀本部は「駐兵を期限付とする時は支那事変の成果を喪失せしむる」として強硬に反対し、東條首相も暗にこれを支持するなど反対論が相次いだ。

東條は永久に近い言い表し方として年数を入れることを提議し、99年案や50年案も出たが、結局は25年とすることで話がまとまった。

また、三国条約については従来通りで変更せず、中国における通商無差別待遇の問題については「無差別原則が全世界に適用されるに於いては」という条件を付し、これを認めることに決まった。

甲案

1、通商無差別問題に関しては、日本は無差別原則が、全世界に適用されるにおいては、太平洋全域、即ち中国においても、本原則の行われることを承認する

2、三国同盟問題に関しては、日本は自衛権の解釈をみだりに拡大する意図なきことを明瞭にする。同盟条約の解釈及び履行は日本の自ら決定するところにより行動する

3、撤兵問題に関しては、(A)中国においては華北・内蒙古の一定地域、並びに海南島には日中和平成立後所要期間駐兵、その他の軍隊は日中間協定により2年以内に撤兵。所要期間について米側から質問があった場合、概ね25年を目処とする旨をもって応酬すること。(B)日本は仏印の領土主権を尊重する。仏印からは、日中和平成立又は太平洋地域の公正な平和確立後撤兵

・なお、(ハル)四原則に関しては、これを日米間の正式妥結事項に含めることは極力回避する

54.2.3.11月1日連絡会議

11月1日の連絡会議は午前9時から開催された。冒頭、嶋田海相は鉄その他物資の増配を頑強に主張し、要求が認められるや開戦決意の意思表示をなした。

続いて議論は、1.戦争を避け臥薪嘗胆する、2.開戦を直ちに決意する、3.戦争決意の下に作戦準備と外交を並行させる、の三案の検討に入った。

第一案の焦点は臥薪嘗胆と戦争のどちらが有利か、であった。これについて、開戦に反対する賀屋蔵相、東郷外相と永野軍令部総長との間で激論が交わされた。

戦争の見通しについて、永野は戦機は今しかない、開戦後二年は確算あり、三年目以降は不明との主張を繰り返しており、賀屋と東郷は長期戦の見通しが立たない戦争には強く反対していた。

しかし、2年間無為に過ごすよりも南方作戦を実施して戦略要点と資源を確保した方が有利との議論を崩すことはできなかった(結局、戦争の見通しは「開戦三年目以降は不明」のまま東條首相が裁定している)。

第二案は参謀本部が採り、杉山参謀総長と塚田攻参謀次長は「作戦開始は十二月初頭」「直ちに開戦を決意する」「外交交渉は挙げて作戦開始の名目把握及び企図の秘匿におく」と主戦論を展開した。東郷外相と賀屋蔵相はこれに反論して最後の外交をやるように主張し、東條は外交を行う期日を含めて第三案も並行して審議するよう提議した。

政府側の外交上の要求と統帥部の作戦上の要求が対立したが、結局、11月30日まで外交を継続しても統帥上差し支えなしとの結論に達した

54.2.4.乙案の決定

会議は外交交渉の討議に移り、東郷外相は29日に同意を取り付けていた甲案に加え、突如乙案を示した。

乙案の狙いは日米関係を資産凍結前の状態に復帰させること、南部仏印からの撤兵により武力南進の断念及び平和的意図という日本の誠意を見せることであった。

乙案(外務省原案)

1、米国は年100万トンの航空揮発油の対日供給を確約する

2、日米は仏印以外の東南アジア及び南太平洋諸地域に武力進出を行わない

3、日米は蘭印において必要資源を得られるよう相互協力する

(備考一)本取決が成立すれば日本は南部仏印駐留の兵力を北部仏印に移動させる用意あり

(備考二)必要があれば従来の提案(甲案)の中にある通商無差別待遇、三国条約に関する規定を追加挿入する

54.2.5.御前会議

11月5日に行われた御前会議で対米交渉要綱(甲案・乙案)が決められた。

アメリカに対する日本の提案として、具体的な点について異なる2種類の案が決定されたのである。

まず「甲案」を提示して交渉を進め、これが受け入れられない場合にはより譲歩の度合いを強めた「乙案」を提示してゆく、という方針が確定した。

<昭和天独白録より>

所謂御前会議といふものは、おかしなものである。枢密院議長を除く外の出席者は全部に閣議又は連絡会議等に於て、意見一致の上、出席してゐるので、議案に対し反対意見を開陳し得る立場の者は枢密院議長只一人であつて、多勢に無勢、如何ともなし難い。

全く形式的なもので、天皇には会議の空気を支配する決定権は、ない。

54.2.6.「乙案」の提示

11月20日東郷外務大臣、野村・来栖両大使に対し、「乙案」の提示を訓令した。

11月21日(米時間 20日 12:00-13:30)野村・来栖両大使、ハル米国務長官と会談、野村は「乙案」を手交した。

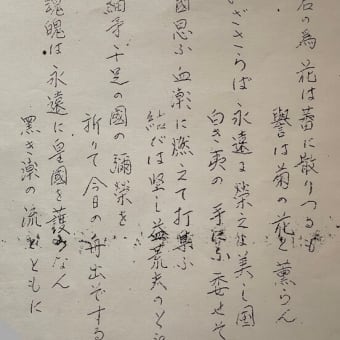

<(左)野村吉三郎駐米大使、(中)ハル国務長官、(右)来栖三郎特命全権大使>

<続く>