立体的に書かれた物を、よく「パース」と呼ばれます。

最近ではそれをパソコン上で作成するソフトもありますね。

かなりいいソフトだと、

やはり100万円近くします。

なかなか手がでません。

なんとなくイメージだけでもと思い、

寸法も適当に絵を描いてみました。

書いてて、自分でも情けなくなります…。

自分で書くから余計に思うのか、

子供の絵のように見えてしまいます。

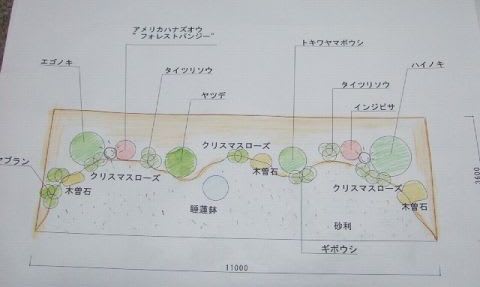

で、やっぱりきちんとした平面図を寸法も考慮しながら作ります。

これは「AR-CAD」という国産無料ソフトで書いたものです。

無料CADといえば、「JW-CAD」が有名ですが、

あちらは無料とはいえ、建築家が普段使いできるほど機能が多く、

又使いこなす人にはいいのでしょうが、シンプルすぎる操作方法が初心者にはとっつきにくい感があります。

説明書を引っ張り出さないと、なかなかシンプルな図面や書き込みすらできませんでした。

その点、AR-CADの方はより最近になって作られている事もあり、操作方法や使い方なども親切になっているように感じます。

説明書をあまり読まなくても(…それでも一度ぐらいは読まないと無理ですが)なんとか思い出しながらこの図面を書くことができました。

基本的にはCADでは線や字のみで、

色付けはプリントしたものに、水性の色鉛筆を使用しました。

平面図を基に寸法線を引き、

その図面上の大きさを参考にしながら、

高さもおおよそ合うように樹木を書き入れていきます。

すると、とりあえず最初の絵からはずいぶんらしくなってきました。

後は、樹木の絵をたくさん書きなれる事で、

よりらしい絵になって行くんだと思います。

自分がお客さんだったらと思うと、

もっとらしい絵がかけるようになりたい!

といつも思いますね。

最近ではそれをパソコン上で作成するソフトもありますね。

かなりいいソフトだと、

やはり100万円近くします。

なかなか手がでません。

なんとなくイメージだけでもと思い、

寸法も適当に絵を描いてみました。

書いてて、自分でも情けなくなります…。

自分で書くから余計に思うのか、

子供の絵のように見えてしまいます。

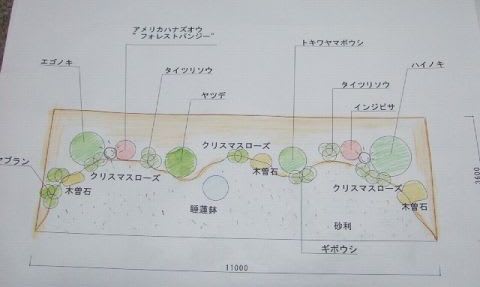

で、やっぱりきちんとした平面図を寸法も考慮しながら作ります。

これは「AR-CAD」という国産無料ソフトで書いたものです。

無料CADといえば、「JW-CAD」が有名ですが、

あちらは無料とはいえ、建築家が普段使いできるほど機能が多く、

又使いこなす人にはいいのでしょうが、シンプルすぎる操作方法が初心者にはとっつきにくい感があります。

説明書を引っ張り出さないと、なかなかシンプルな図面や書き込みすらできませんでした。

その点、AR-CADの方はより最近になって作られている事もあり、操作方法や使い方なども親切になっているように感じます。

説明書をあまり読まなくても(…それでも一度ぐらいは読まないと無理ですが)なんとか思い出しながらこの図面を書くことができました。

基本的にはCADでは線や字のみで、

色付けはプリントしたものに、水性の色鉛筆を使用しました。

平面図を基に寸法線を引き、

その図面上の大きさを参考にしながら、

高さもおおよそ合うように樹木を書き入れていきます。

すると、とりあえず最初の絵からはずいぶんらしくなってきました。

後は、樹木の絵をたくさん書きなれる事で、

よりらしい絵になって行くんだと思います。

自分がお客さんだったらと思うと、

もっとらしい絵がかけるようになりたい!

といつも思いますね。