◇諸行無常強く感じた「8.15」と「3.11」

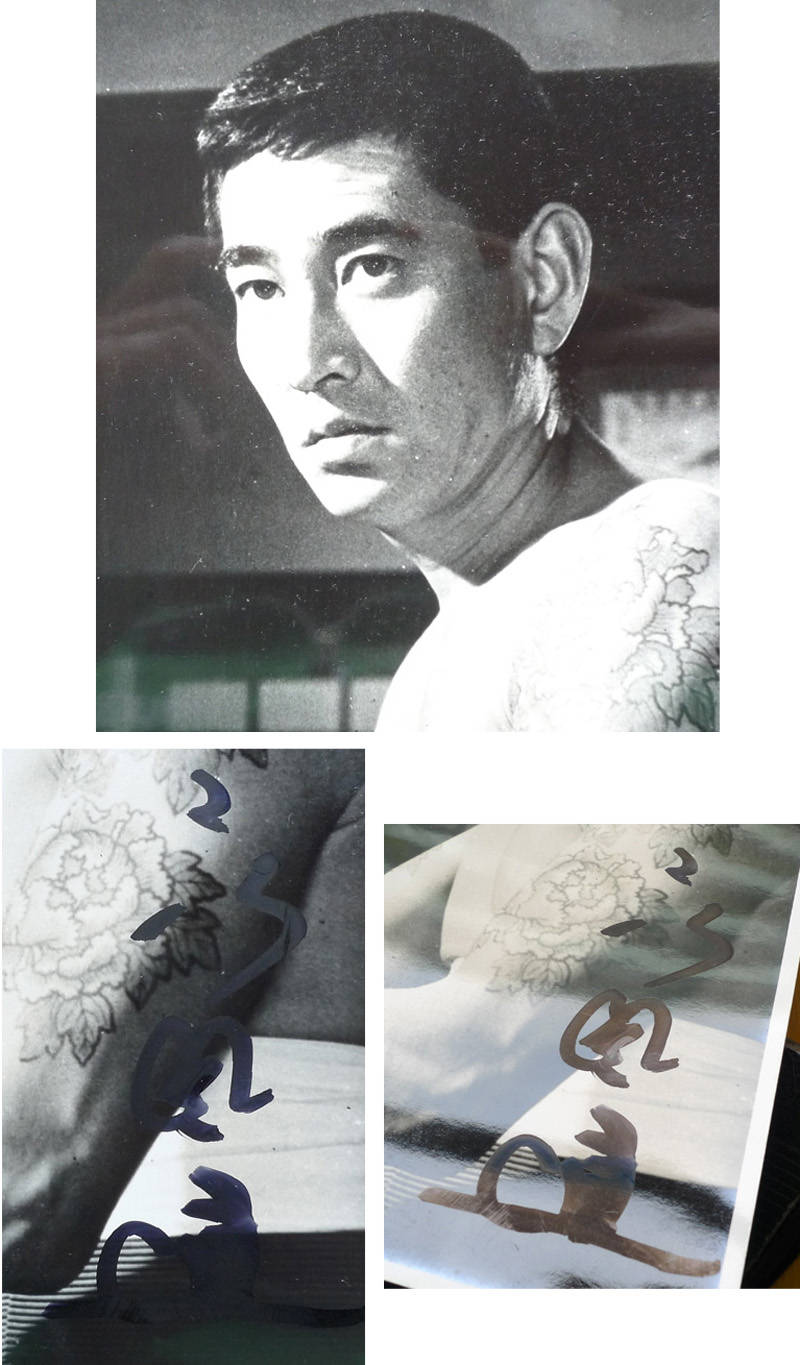

日本を代表する映画俳優、高倉健さん(81)が6年ぶりに映画に出演する。妻の遺骨を遺言通り故郷の海に散骨しに行く刑務官を描いた「あなたへ」(降旗康男監督、8月25日公開)。東日本大震災の後に撮影が始まったこの新作に、高倉さんはどんな思いを込めたのか。高倉さんと、高倉さんの映画を見続けてきた近藤勝重・専門編集委員が語り合った。【構成・小国綾子】

近藤 映画「あなたへ」を試写で拝見しました。優しい、いい映画でした。映画のキャッチコピーは「大切な想(おも)い 大切な人に 届いていますか」。大震災の後、日本人にとってはいろいろと思うところのある言葉だと思います。3・11後の日本をどんなふうに見ていますか。

高倉 あの震災の日、少年時代に体験した1945年8月15日がよみがえった思いでした。疎開先で学徒動員に駆り出されていた僕は、貨車から石炭を降ろす仕事をさせられていたんです。なぜか終戦のあの日はそれがお休みで、仲間と近くの寺の池で泳いでいたら、天皇陛下のお言葉があるらしい、と聞いて。あわてて寺の本堂に駆けつけたら、大人はもう泣いていた。「日本は戦争に負けた」と。

あの日のショックと似た衝撃を、大震災の日にも感じました。信じていたものが崩れていく。これからいったい何が起こるのか。日本はどうなるのか……。本当に諸行無常。ここまで強くそれを感じたのは、終戦の日と大震災の日だけです。

近藤 大震災の1枚の写真との出会いで、映画に対する気持ちが入ったそうですね。気仙沼のがれきの中、給水所でもらった水を運ぶ少年の写真。口元をきりりと結んだ表情が印象的でした。

高倉 少年が「絶対に負けない」と全身で私に訴えてくるようでした。この写真を映画の台本の裏表紙に貼り付けました。

近藤 写真が、背中を押してくれた、と。

高倉 むしろ、背中に蹴りを入れられた感じ。強烈でした。ただ、後悔もしています。僕がこの話をメディアにしたため、少年はメディアに注目されてしまった。悪いことをしてしまった。いつか謝りに行かないと、といつも思っています。

近藤 「あなたへ」は、映画「単騎、千里を走る。」(張芸謀(チャンイーモウ)監督、2006年)から6年ぶりの映画出演です。

高倉 なぜ長い間仕事をしなかったのか……。俳優になって五十数年がたって、幸運なことに、僕は日本で一番高いギャランティーを取る俳優になったりして、えらそうなことを言うようになっていました。でも中国で、いろいろな出会いがありましてね。

中国で撮影中、僕の部屋の担当になってくれたヤンちゃんという女の子がいました。少数民族の白(パイ)族の子でね、かわいがっていたんです。旧正月も近い2月、いよいよ撮影が終わるって頃になって、ヤンちゃんが中国語で何やら訴えてきた。通訳に聞いたら、「私のお父さんとお母さんが、娘を大事にしてくれた人なんだから、今度のお正月に3年育てた豚を絞めて、ぜひ健さんにごちそうしたい、と言っている」というのです。

驚きました。こんな心のこもった招待なんて、生涯受けたことはないと思いました。ところが周囲は「行かないほうがいい」というふうに、心配そうに見ている。なんだか、日本は、いろいろなものを失ってしまったんだなあ、と思いました。

近藤 日本人が失ったものを、中国で見つけたのですね。

高倉 助監督の蒲倫(プールン)さんからは、日記をいただきました。最初のページには「健さんのために書いた日記です」と書かれていました。撮影中の僕の行動の記録でした。時には、あまりに疲れて2日間書けず、「健さん、申し訳ありません、疲れて書けませんでした」などと書いてある。眠い目をこすり、疲れた体にむち打って、書いてくれたんですね。撮影の最後には、スタッフ全員から寄せ書きもいただきました。

想いを届けるということがどういうことなのか、中国のロケで教えられました。日本では、お礼といえばモノを買っておしまい、というのが当たり前なのに。もう参りました、って感じです。そんなことをつらつらと考え始めたら、ぱたっと仕事ができなくなっちゃったんですね。

近藤 健さんは、ポルトガルにもこだわってますね。「あなたへ」では、ポルトガルなど南蛮貿易の港だった長崎県の平戸が大切な舞台です。

高倉 因縁ですねえ。休暇をもらってヨーロッパに行って良いと言われたら、ポルトガルに行きたいですね。日本人は、フランスやイタリアには皆行きます。でも僕は若い人に必ず言うのです。ポルトガルに行きなさい、ってね。

仕事でポルトガルに行った時、食事に誘っても、運転手さんがなかなか一緒に食べようとしない。どうしてだろう、と彼が一人で食べているところを見に行ったら、それはぜいたくな食事でしてね。食前酒を飲み、お魚を注文し、白ワインを飲んで、食後酒まで。ほほ~、と思いました。この国の人たちは、自分の生き方を貫き通すんだなあ、と。

近藤 生き方の流儀、でしょうか。

高倉 東京・六本木では、若い連中がフェラーリなんかに乗ってます。一方、ポルトガルにはそんなのは一台もない。でも、何とも言えない豊かさがある。何百年も前に豊かさの極限を知ってしまった民族というんでしょうか。落ち着きます、ポルトガルって。

近藤 映画「鉄道員(ぽっぽや)」(降旗康男監督、1999年)で日本アカデミー賞の主演男優賞を受賞した際のあいさつで、健さんは「生きるために……」と言ったまま、しばらく間を取り、こう続けました。「俳優になって、あっという間に四十数年がたちました」。その時、健さんが著書で「初めて、顔にドーランを塗られた日、ポローッと涙が出た」と書いていたのを思い出したんです。「身を落としたという想いが、胸を衝(つ)いたのかな」という言葉もありましたね。

高倉 ああ、まったくそうでした。本当に、最近までそうでしたね。僕たちは何か合うものがありますねえ。こんなふうに仕事でお会いしたくなかった。どこか別の所でゆっくりとお話ししたいですねえ。(つづく)

先ずは試してみてください。

あなたは何人~六星占術で占ってみると■各星人の占い結果■

あなたは土星人です

土星人は「心の世界」に住んでいます。

理想が高く、現実世界にはなじみにくい、という宿命を負っています。

土星人は、まず、何ごとにもつけても、白黒の

け じめをはっきりさせないと、なっとくできない面があります。

清潔な性格で、正義感にもあふれ、実利よりも名誉を重んじます。

よく言えば「理想主義者」、悪 く言えば「唯我独尊(ゆいがどくそん)」タイプです。

とにかく融通のきかなさ、無器用さ、要領の悪さ----逆に言えば、

筋を通すということに関しては、 土星人の右に出る者はいないほどです。

責任感の強さも、他に例を見ません。

土星人は、頼まれた仕事は体をこわしてでもやりとげるでしょう。

こうした土星人 特有の性格は、独創的な世界では、他人の追随を許さぬ

独創性を発揮する一方、ときには、とくに対人関係の方では

”融通のきかない頑固者”と思われて、他人 から嫌われる原因にもなりかねません。

さらに少し詳しい土星人の運命はこちらを

あなたは金星人です

金星人は、一言で言うと、行動の星で、「せっかちな自由主義者」です。

こよなく自由を求め、何ごとにつけ、合理主義にのっとって行動します。

理屈に合わな いことは絶対にしようとしないし、古き伝統とか、

迷信などというものもあまり信用しないのが金星人です。

ですから、現代的なセンスにあふれています。

生活 態度も、行動的な性格が反映し、なんでも見てやろう、

なんでもやってやろうの精神で、好奇心も旺盛。

思い立ったら即座に行動に移す尻の軽さが特徴です。

た だし、こうした行動力の反面、ものごとを深くじっくり考えたりすることは

苦手で、どうしても、人間的な軽さがつきまといます。

ふだんは、”便利屋”として 重宝がられるのですが、

ここ一発、という人生の肝心なところでポカをやるし、また、

ポカをやりそうな不安を人に与えるので、真の信頼がなかなか勝ち得られ ません。

さらに少し詳しい金星人の運命はこちらを

あなたは火星人です

火星人は「知恵の世界」に住み、マイペースでプライドが高く、反骨精神が旺盛です。

しかし、その行動において「奇人・変人」が多く、まわりから理解されな い傾向があります。

火星人は、初対面の人に対して、とても”人見知り”をします。

これは多分に火星人の中にあるプライドの高さや、警戒心の強さが影響して います。

つまり、プライドが高いために、人に腹をさぐられたり、自分の考えていることを先回りして

指摘されるのが何よりも嫌いですし、人から干渉されるの も大嫌いなのです。

また”知恵の世界”に住むだけに、ものごとを深く考えすぎたり、

警戒心も強く、そのため、心の底で思っていることを、なかなか人に明か そうとはしません。

それでいて、ひとたび心を許すと、相手を徹底的に信頼し、親密につきあるところもあるのです。

それに火星人はマイペース人間ですから、 人見知りをするのも親密につきあうのも、

火星人にとってはごく自然な振舞いなのですが、でも第三者には、

そのことはなかなか理解されません。

そのため、人 から誤解を受けることもしばしばです。

火星人より更に占ってみたい方へ・・・

さらに少し詳しい火星人の運命はこちらを

あなたは天王星人です

天王星人は、物事にけじめをつけたり、きちんと筋をとおしたりすることが大の苦手です。

とにかく、なあなあの”事なかれ主義”で、物事を収めてしまおうと するのが特徴で、

理性や知性より感情や人情を優先するタイプといえるでしょう。

寛容な精神の持ち主だけに、他人に対しても広い心で接することができます。

どんなときでも人づき合いを大切にしますから、なんでも話せる

友人がたくさんいるのも天王星人の特徴でしょう。

ただ、いつもだれかがそばにいないと不安で たまらないという”寂しがり屋”でもあります。

しかし、こうした性格は、ビジネスの世界においては、

”けじめのないルーズな人”と評価されがちです。

また 恋愛面では、かえってだらしなさが目立ち、

異性間のトラブルに巻き込まれることも少なくありません。

愛情をお金に換算してしまうタイプといえるでしょう。

ただ、困難な状態におちいって一時的に落胆するようなことがあったとしても、

そうした気分を引きずることはない楽天家でもあります。

将来はこうなりたいと いう大きな夢をもつと、何があってもくじけない強さを

もっていますから、夢をみつづけることができるロマンチストともいえるでしょう。

さらに少し詳しい天王星人の運命はこちらを

あなたは木星人です

木星人は、何ごとに対してもコツコツと着実に成し遂げていく努力家です。

几帳面で忍耐強く、一度目標を決めるとそれに向かって邁進し、

どんな困難な事態に おちいっても、目的を達成するまで努力しつづけます。

また、感情よりも理性を重んじるタイプですから、行動にはつねに理性による裏づけがあります。

反面、 自分の思ったことを相手にうまく伝えられず、

まわりの人から誤解されやすいところもあります。

そんな実直でまじめな木星人は、縁の下の力持ち的な存在とし て

一目おかれるなど、周囲の人たちから多大な信頼と尊敬を得ることができるでしょう。

しかし、石橋をたたいて渡る堅実な性格が、かえって裏目にでることも あります。

自分の行為が正しいと納得してからでないと行動をおこさないため、

ときには周囲と足並みそろわず、異性から“カタブツ”と敬遠されたりします。

俗にいう"影の実力者"といわれる人にいちばん多いのが木星人なのです。

さらに少し詳しい木星人の運命はこちらを

あなたは水星人です

水星人は、非常に利己的でクールな性格の持ち主です。

ある意味で、人生をつねに醒めた目で見ているところがあります。

それでいて、生まれつき華やかでソフ トなムードをそなえていますから、

男女ともに、とても強烈な個性の持ち主が多いと言えましょう。

他人は他人、自分は自分と、割り切って行動しますから、

他 人からは、自分勝手で独善的な人間と思われやすい傾向がありますが、

なんと思われようと、それを意に介さないのも水星人の大きな特徴の一つです。

それは、 裏を返せば、意思が強く、つねに自分を見失わないで

冷静に行動するという ことでもあります。

事実、水星人には、一時の情熱に身を任せて、自らを破滅させて しまうようなことは

めったになく、怜悧(れいり)とも思えるくらい、確実に

自分の人生の目的を実現していくタイプが多いのです。

さらに少し詳しい水星人の運命はこちらを

あなたは霊合星人です

性格については相反する星の影響を受けるため、例えば、

金星人と木星人の霊合星人の場合には金星人の自由奔放さや即決即断の行動力を

持ち合わせ、かつ木星 人の石橋を叩いて渡る性格を持ち合わせることになります。

霊合星人はこの相反する性格を持ち合わせるため周囲の人たちも性格、気質がつかみにくく、

周囲の 評判も大きく違ってくることがあります。

このことから霊合星人は普通の星人以上に縁する人によって人生が大きく変わってきます。

運気でいうとせっかくの好調な運気のときでも100%活かしきれないことがあるとおもえば、

非常に悪い運気のときでもなぜか救われるということがおこります。

また、短期間で一気に大量のエネルギーを消費してしまう場合もあれば逆に、

地味ではあっても細く長くその世界で活躍するというパターンにかたよりやすくなります。

両ひざで大地を押して 頭で天を押す

3/5 4/5 5/5

弟子丸泰仙 (ジョナタンの心の師)

弟子丸泰仙(でしまる たいせん、1914年 - 1982年4月30日)は、日本の曹洞宗の僧侶である。

1914年に佐賀県に生まれた。彼の母親は熱心な仏教徒であったが、彼の父親は彼にサラリーマンとして人生を送るよう望み、彼は2つの想いの間で揺れ動いた。そんな中、駒澤大学で澤木興道に会い、社会の中で禅を実践するよう勧められた。

彼は実業家として成功し、海外経済協力事業団を設立したり、世界仏教平和運動を大谷光瑞らと共に実施したが、いずれも反対派によって失敗した。

そんな中、沢木興道の晩年に出家し、その死後、彼は遺命により、フランスで禅を広める事を決意し、1967年に渡欧して禅を布教し、多くの人々が彼の教えを受けた。時の永平寺貫首山田霊林の命により、ヨーロッパ開教総監に任じられ、1970年にAssociation Zen Internationalを設立した。

彼は、ヨーロッパ各国に泰西仏教第一道場(1980年)など多くの道場を建て、また多くの著書を執筆した。

客を集める俳優

日本人の心を射止めた「名言」分析

特別寄稿 PRESIDENT BOOKS /PRESIDENT Online スペシャル

『単騎、千里を走る。』(2006年)で204本目の映画出演となった高倉健。いくつもの忘れられない作品があるが、どれにも共通しているのが「高倉健だから客が入る」というもの。映画のなかにはスピルバーグ作品のように監督の名前で客を呼ぶものがある。また、『キングコング』のようにアクションや特撮で観客を動員するものがある。

だが、高倉健が出た映画における観客動員の理由はたったひとつ。人々は「健さんが出る」から、映画館へ行く。石原裕次郎、勝新太郎、渥美清が亡くなった今、そうした「客を集めるスター」は彼ひとりしかいない。

この章ではスクリーンのなかで高倉健が呟いた、あるいは叫んだ名セリフ、そして、インタビューでふともらした彼の言葉を拾った。

撮影現場と演技

明治大学を卒業した高倉健が映画デビューしたのは1956年、作品は『電光空手打ち』である。初めての撮影に臨んだ彼は芝居のことよりもまず、男が化粧することに対して衝撃を受ける。いくつものインタビューで彼はそのときの気持ちを語っている。

「撮影所でカメラテストっていうのをやって顔にドーランを塗られた自分を見てると、何か、身を落としたっていう、そういう感じで涙が流れた。だから、メークアップするっていうのは、今でも嫌だ」(「月刊アサヒ」わが青春と人生を語る 90年3月号)

映画俳優ならば化粧は当たり前についてくる。だが、高倉健は204本に出演した時点でさえ、メークアップという行為に抵抗を感じている。鼻唄をうたいながらメークアップするような俳優にはなりたくないのだろう。つまり、自らの仕事に「狎(な)れる」ことが嫌なのだ。ルーティンを繰り返しているうちに、いつのまにか仕事に狎れてしまうことを恐れているのだろう。映画俳優という仕事を続けながら、つねに冷めた視線を保っていることが高倉健の骨格を形づくっている。

そして、同じように「仕事に狎れない」のが撮影現場での様子だ。どれほど長時間の撮影であっても、彼は腰を下ろして休憩することはない。

「癖ですからね。何か座っちゃうと緊張が……。こう持続できないというか……、あんまり無理してるんじゃなくて、なんとなくそのほうが仕事をしてるって感じます」(『単騎、千里を走る。』のメーキングビデオのなかで)

「スタッフや共演の方たちが寒い思いをしているのに、自分だけ、のんびりと火にあたっているわけにはいかない」(「女性自身」吉永小百合との対談 79年12月27日号)

『単騎、千里を走る。』の現場で高倉健に接したチャン・イーモウ監督は決して座らない映画俳優に驚いたという。

「スタッフはみんな感動しました。そんなことを言う俳優は中国にはいません。それほど厳しく自分を律する俳優は中国にはいない。座るのは当たり前なんです。だから私はスタッフに命令しました。だったら我々も高倉さんを見習おうじゃないかと。

結局、私たちもそれが習慣となり、私たちにとっても、とても心に残る体験となりました」(チャン・イーモウ監督のメーキングビデオのなかの発言)

狎れないことと自ら律することは彼が自分に対して約束したことなのだろう。

さて、スクリーンにおいて、彼はつねに大スターとして扱われてきた。決して「名優」「演技派」と評価されたわけではない。だが、今回、主演作のDVDを丹念にチェックした結果、高倉健の演技における卓越性を見つけた。

それは「食べる」演技である。たとえば『冬の華』(78年)の冒頭、刑務所から出てきたばかりの主人公が久しぶりにおいしい食パンのトーストを食べるシーンでのこと。主人公はパンにジャムを厚く塗り、その匂いをかぐ。パンを口に運ぼうとしてためらい、さらにジャムをのせ、そしてかぶりつく。それだけの演技だが、彼が長く刑務所に入っていたこと、食べたいものを我慢して暮らしてきたことが伝わってくる。

同じようなシチュエーションが『幸福の黄色いハンカチ』(77年)にも出てくる。やはり出所したばかりの彼が小さな食堂に入り、大きな声で「ビールください」と注文し、メニューをじっと眺める。そして、しぼり出すような声で「しょうゆラーメンとカツ丼」と告げる。活字にしたら、どうということもないセリフだ。だが、万感の思いがこもった言葉なので観客は主人公の心情に共感してしまう。そしてラーメンとカツ丼が食べたくなってくるから不思議だ。

ほかの映画でも、彼の名セリフが出てくるのは食事シーンに多い。『あ・うん』(89年)には、彼が食事をしながらセリフを言うシーンがある。驚くのは食べ物を飲み込んですぐに明確な発声があることだ。共演者のなかには食べ物を無理やり飲み込み、あわててセリフをしゃべりだす人間もいる。だが、高倉健の場合、素早く咀嚼してからクリアな声でセリフを言う。食べて、そして話すこと……。簡単なように見えて、訓練しないとできない。『山口組三代目』のなかには田中邦衛扮する兄貴分が腹をへらした高倉健に山盛りのどんぶり飯をよそうシーンがある。高倉は涙を流しながらもりもり食べる。あれほど早く飯をかっくらうことができる俳優は彼と『悪名』であっという間にカレーライスをたいらげた勝新太郎ぐらいだろう。

任侠とユーモア

「死んでもらいます」(『昭和残侠伝』など)

「人を刺すのはこうやるんだ」(『網走番外地 南国の対決』 66年)

ほかにも「やくざには命より大切な仁義ってもんがある」「オレの目を見ろ、何もいうな」など、任侠映画独特のセリフがある。たいていの場合、こういったセリフの後に殴り込み、決闘シーンがあるから観客の印象に残る。だが、高倉健の出演作を見ると、それは単なる殺伐とした物語ではない。とくに『網走番外地』シリーズは網走だけでなく、日本各地でロケをした連作だ。各地の人情や風物を取り込んだロードムービーであり渥美清の「寅さん映画」のようなものだ。任侠映画の範疇に入っているが、実質は人情映画、ユーモア映画でもある。

たとえば返還前の沖縄で撮影をした『網走番外地 南国の対決』では、主人公は生き別れた母子の間を取り持つ。人情に厚いお人よしの主人公が高倉健だ。彼は子供を捨てて沖縄でクラブを経営する母親に向かって、次のように意見する。

「走っていって抱いてやるんだよ。理屈はいらねえよ」

母親「でも」

「デモもストライキもあるかよ。てめえの親が恋しくない子がどこにいるんだよ」

このセリフ、そのまま渥美清がしゃべっても違和感はない。

仁侠映画におけるセリフ回しだけでなく、ばかばかしいセリフをしゃべる彼もうまい。『幸福の黄色いハンカチ』(77年)では、高倉健が武田鉄矢を叱る場面がある。桃井かおりとなんとかセックスしようとする武田に対して「いいかげんにしろ」と怒るのだが、思わぬオヤジギャグが出てくる。

「おなごちゅうのは弱いもんなんじゃ。咲いた花のごと、弱いもんなんじゃ。男が守ってやらないけん。大事にしちゃらんといけん」

「おまえのような男のこと、何と言っとんのか知ってるか」

武田「いえ」

「草野球のキャッチャーちゅうんじゃ」

武田「?」

「ミットもない……。ちゅうことや」

『駅 STATION』(81年)では倍賞千恵子とのベッドシーンで、高度なジョークを呟く。恋人となったふたりが初めて寝たときのことだ。倍賞千恵子が「私、おっきな声を出さなかった?」と尋ねる。高倉健は「いや、出さなかったよ」と応じるが、そのすぐ後、「樺太まで聞こえるかと思ったぜ」と……。映画の舞台は北海道の港町、増毛だ。いくらおっきな声を出したとしても、さすがに樺太までは届かない。

以上に限らず、高倉健の映画は見ていて緊張感をはらむ場面と相前後して、思わず脱力してしまうシーンが出てくる。それは彼の映画が大衆向けの娯楽映画として完成されているからだろう。

挨拶と礼儀

高倉健が出演した映画は204本、すべてを見ることはできなかった。だが、180本は集めて、そしてチェックした。そのなかで彼がしゃべるセリフをカウントしたところ、「すみません」「お願いします」「ありがとう」がベスト3だった。

ただし、同じ言葉ではあっても、場面によって意味は違う。

「すみません」ひとつを取っても、他人の家を訪ねるときの挨拶であったり、他人から好意を受けたときの感謝だったりする。時には他人に何かを頼むときの呼びかけでもある。そして、彼はシチュエーションが変わるたびに、声のトーンやボリュームを変える。極端に言えば、彼はこの3つの言葉を駆使することで一本の映画に主演することも可能なのだ。演技の上手さとは決して長ゼリフや名文句をしゃべることではない。「すみません」「ありがとう」といった普通の言葉に情感をこめることだ。高倉健は自然にそれができている。

また、映画を見ていて気づいたのは彼が役柄のうえでも礼儀正しいことだ。たとえ、ヤクザの役であっても、礼儀を重んじる気配が伝わってくる。

向田邦子原作の『あ・うん』(89年)では戦前のサラリーマン家庭の生活が出てくる。昔の言葉遣いの美しさ、折り目正しい挨拶の仕方を知らず知らずのうちに学んでしまう。

主人公は栄転してきた友人宅を訪ね、出てきた夫人の富司純子に「奥さん、このたびは、ほんとうにおめでとうございました」と言う。畳の上に手をつき、膝を揃えて挨拶する様子は、昭和の美しい姿と思える。今やよほどの年配の人でもできない動作ではないか。

また、友人が芸者に熱を上げてしまったことをかばうのに、「奥さん、申し訳ありません。自分が道をつけたんです」と謝る。現代でも友人や部下と風俗店やギャンブル場へ行き、それが露見するケースはしばしばある。

そのとき、「すみません。自分が道をつけたんです」と頭を下げることのできる人間は何人いるだろう。胸に手を当ててじっくりと考えてみたい。

不器用

不器用な人、それが高倉健の代名詞だ。だが、案外、映画のなかで彼がこの言葉を乱発することはない。

『幸福の黄色いハンカチ』でスーパーのレジをやっている倍賞千恵子に初めて声をかけるシーンがある。最初に言葉をかけるのは倍賞からだ。いつもひとりで買い物に来る高倉に、「奥さん、病気なの?」と聞く。

「オレ、ひとりもんですよ」とやや頬をゆるめて答える高倉健。そして、勇気を出して倍賞に尋ねる。

「あのー、あんた、奥さんですか」

倍賞「いいえ」

「どうもすみません」

と足取り軽く店を飛び出していく。

そして、そのときの思い出を振り返りながら語る。

「オレは不器用な男だから、思ってることがうまく伝えられなくて、ただすがるような気持ちだったんだ」

もうひとつは『居酒屋兆治』(83年)で、モツ焼き屋に来た客に「なにしろ、ぶきっちょなもんですから」とひとこと。

映画のなかでは「不器用な自分」を強調しているわけではないが、なぜ、ここまで不器用な人というイメージが形成されたか。それはインタビューで語った言葉がひとり歩きしてしまったこと、テレビCMに出演したときにそうしたイメージが醸成されたことが大きいのだろう。

札幌すすきので大型キャバレーを経営する会社の取締相談役を務めているのが八柳鐵郎である。彼の著書『すすきの有影灯』(北海道新聞社)には映画興行界の義理ですすきののキャバレーに出演していたことのある高倉健についての思い出が記されている。

「ものごとに真面目で不器用な健さんは、(歌詞を)間違うたびごとに『お客さんすみません。間違ってしまいました。初めから歌わせていただきます』と頭を下げて詫び、歌いなおすのである。それがいいと女の客がしびれるのだから、徳な人である」

不器用なことでこれほど好意を集めるのだからまったく、徳のある人だ。

プライベート

彼は私生活についてほとんど語らない。ただし、噂話や憶測の類はいくつもある。彼のことが載っている資料のほとんどは他人が高倉健伝説を語っているものである。そのなかでプライベートについて自ら明確に答えていたのは次のインタビューである。77年、46歳のときのもの(「週刊現代」10月13日号)。

「ぼくには妻も子もいません。たった1人の、100パーセント外食の生活です。よく知らない人とは一緒にメシを食わない。食事をしながら仕事の話をしない。きらいなものは食べない」

私生活を露出すること、知らない人と会うことに対しては細心の注意を払っているのだ。

ある年のこと、高倉健の事務所の人から「去年は3人だった」と聞いた。「何が3人なのですか」と聞き返したら、「高倉が1年を通じて初対面の人と会った人数が3人ということ」だった。それくらい本人に直接会うことは難しいのである。

「私にとってはどっちも大事なんです」

彼が自ら語った映画の名セリフがある。『八甲田山』(77年)で、厳寒の山を案内してくれた秋吉久美子に敬礼するときの言葉、「気をつけ、案内人殿に向かって、かしらー、右」という命令がそれだ。

また、『遥かなる山の呼び声』(80年)では子役の吉岡秀隆に男の生き方について簡単な言葉で諭す場面がある。

「約束守らないやつ、男じゃないぞ」

それを聞いた10歳くらいの吉岡が映画のなかでは、諭されたとおり、「男」を意識して演技するようになるから面白い。

『あ・うん』では友人の妻役の富司純子に対して思慕の念を抱く高倉が想いを口にするセリフがふたつある。

「奥さん、自分の会社、つぶれるかもしれません。自分を2倍にも3倍にも見せてやってきた会社ですから未練はありません。でも、すかんぴんになってもつきあってもらえるでしょうか」

「みすみす実らないとわかってても、人は惚れるんだよ」

『居酒屋兆治』ではサラリーマンをやめ、モツ焼き屋になるため、東野英治郎扮する親父に弟子入りを志願するときのセリフが印象に残る。

「おやじさん、弟子にしてくれませんか。月給取りはたくさんです。屋台引いて歩いてもいいからモツ焼き屋がやりたいんです。おねがいします」

そして、最後に高倉健が好きな映画のセリフと『単騎、千里を走る。』から、とっておきの名セリフを挙げよう。

チャン・イーモウ監督の『HERO』を見ていて、高倉健は主人公のセリフのなかに監督自身の夢が表現されていることに気づいた。主人公トニー・レオンがマギー・チャンに向かってこう言う。

「いつか刺客という自分の使命を終えたら、故郷に帰ろう、剣を捨てて静かに生きよう、ただの男と女になって」

運命と闘いながら生きる主人公。高倉はチャン監督もまた「映画づくり」という闘いのなかにいると知った。それが胸に響いたのである。

次は『単騎、千里を走る。』から。病床にいる息子のために中国雲南省に単身やってきた高倉健。民俗学者である息子の代わりに雲南省の役者を撮影しようとしたのだが、目当ての役者はケンカが原因で、刑務所に入っていた。だが、高倉は奔走し、刑務所のなかで撮影する機会を得る。ところが、役者は息子思いの高倉に比べて不甲斐ない親である自分を恥じ、取り乱してしまう。ついには泣き出し、演技ができなくなってしまう。「遠いところに暮らす小さな子どもに謝りたい、会いたい」と泣くばかり……。

それを見た高倉は「私が子どもを連れにいく」と名乗り出る。対して現地ガイドは反対する。

「いったい、ビデオ撮影と他人の子どもを連れてくることのどちらが大切なのか、自分の息子と見知らぬ中国人受刑者の子どもとどちらが大切なのか」

現地ガイドは高倉に迫る。だが、彼はきっぱりと言う。

「私にとってはどっちも大事なんです」

このセリフには「自分自身も大切だが、同じように他人も尊重しなければならない」との意味が含まれている。さらに「日本も中国もどちらも大事な国なんだ」というメッセージも入っているように聞こえる。深い意味を持つセリフだ。

高倉健の映画を見ながら考えた。人生とは「大切なもの」を探す旅でもある。では大切なものとは何か。それぞれの人によって異なる価値なのか─。そして高倉健にとって大切なものとは何か……。

「人生で大事なものはたったひとつ。心です」

それが彼からの返事だった。

PRESIDENT Online 様より転載

特集ワイド:高倉健さん&近藤勝重・専門編集委員対談/上 あなたへ、想い届けたい

毎日新聞 2012年07月18日 東京夕刊 ◇諸行無常強く感じた「8.15」と「3.11」

近藤 健さんは、ポルトガルにもこだわってますね。「あなたへ」では、ポルトガルなど南蛮貿易の港だった長崎県の平戸が大切な舞台です。

高倉 因縁ですねえ。休暇をもらってヨーロッパに行って良いと言われたら、ポルトガルに行きたいですね。日本人は、フランスやイタリアには皆行きます。でも僕は若い人に必ず言うのです。ポルトガルに行きなさい、ってね。

仕事でポルトガルに行った時、食事に誘っても、運転手さんがなかなか一緒に食べようとしない。どうしてだろう、と彼が一人で食べているところを見に行ったら、それはぜいたくな食事でしてね。食前酒を飲み、お魚を注文し、白ワインを飲んで、食後酒まで。ほほ~、と思いました。この国の人たちは、自分の生き方を貫き通すんだなあ、と。

近藤 生き方の流儀、でしょうか。

高倉 東京・六本木では、若い連中がフェラーリなんかに乗ってます。一方、ポルトガルにはそんなのは一台もない。でも、何とも言えない豊かさがある。何百年も前に豊かさの極限を知ってしまった民族というんでしょうか。落ち着きます、ポルトガルって。

高倉健 想~sou~ 俳優生活五〇年 [単行本]

旅での出会いを四季に分けて語っている中で、「夏の旅」〈人間のリズムで暮らす〉の一文に心惹かれたのである。「昔男ありけり」というテレビ番組のドキュメンタリーで檀一雄といっしょになった、その出会いのことをかなり詳しく書いている。場所はポルトガルのサンタクルスである。檀さんは異国のこの小さな漁村で暮らしていた。ここで暮らす人々の生活のリズムが、旅人の高倉健にも心地よく伝わってきたという。生前の檀さんのことを皆覚えていて、愛おしむように思い出を語ってくれたという。その温もりみたいなものが、本当の「人間のリズム」ではないかと思う。「男が男らしく生きるとはこういうことなんだ」と「火宅の人」の口述テープを聴きながら思ったという。

「さまざまな欲望の中で、自分の行動を規制し、もって大事をなす」という意味の言葉を想起したりするのだった。

肺癌の末期による激痛に襲われながら畢生の労作「火宅の人」を書き残す男の最期を演じさせてもらったことを言っているのである。命を鍛冶して自分の人生に立ち向かう壮絶さに感じて演じ上げたということ。最期に最も印象的なすばらしい「檀一雄観」が次の一文に表されている。

「人生とは何か、を伝えたい父親の優しさが、無頼と呼ばれた強い男の裏にある」すなわち、男は多くを語らないのである。

遅ればせも、いいところですが、そうかぁ、うれしいなぁ、と感じました。

75歳。歳を降れば何人もの人が栄誉をになうのだろうと思っていたが、俳優としては初めてだといいます。(だから、今は、77歳なんですね~)

極限の地や、極限の立場に置かれた人を演じてきた高倉さんが、以前、こう述べたことがある。

「孤独な作業に命をさらし・・・揉まれに揉まれ、悶え苦しんだ者だけが、やさしくてしなやかな心を持つことができる。

僕はそういう人間に感動します。(アサヒグラフ)」

という朝日新聞の記事に惹かれて、健さんの「あなたに褒められたくて」を久しぶりに手にしました。

この本は「宛名のない絵葉書」というお話から始まります。

檀一雄という作家が、ポルトガルの西端のサンタクルスという小さな漁村に住んでいたことのドキュメンタリーを撮る、という仕事でのお話です。

檀一雄と高倉健という、どこか似た、さすらい人を感じさせる好エッセイという気がします。

ほとんどの撮影が終わって、あとはヨーロッパ最西端のロカ岬で、大西洋に沈む夕陽を撮ることになります。

落日を拾ひに行かむ海の果て

と、謳って、檀一雄はこのロカ岬に沈む夕陽をこよなく愛したと言われます。

(なんで、檀一雄はヨーロッパの果ての果てまで来て、知る人も居ない小さな漁村で、一人暮らしを始めたのでしょう。

自分自身の落日を見とどける、という意味もあったのでしょうか。2年間の滞在のあと、身体を壊して日本に帰国することになります。)

夕陽を待つ間、健さんは日本に送る手紙を書きます。

「ヨーロッパ大陸の最西端のロカ岬の、村はずれのカフェで、この葉書を書いています。

夕陽が大西洋に沈む、そのときを待ちながら、なぜかあなたのことをとっても思っています。

ここまででいっぱいになった葉書を手にして、健さんは、誰に書いているのか、いったい誰にだしたらいいんだろう、とわからなくなってしまいます。

誰なのでしょう。

この答えは、この本の最後のお話「あなたに褒められたくて」で明らかになるのですが、一旦わきに置いておいて、もうひとつの話題を。

読者のみなさん、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

昨年は大物俳優の方々が多く亡くなってしまった年という印象でした。1月の二谷英明さんに始まり、大滝秀治さん、森光子さん、そして12月には歌舞伎俳優の中村勘三郎さんまで……。今年は芸能界くらい明るい楽しい一年になればいいなと期待しています。ここでもハッピーな話題をなるべく多くお届けしたいと思います。

“不器用”な男の心遣い

さて、音楽界が日本レコード大賞、紅白歌合戦と、年末に盛り上がるのに対し、年明けから話題になるのが映画界です。日本アカデミー賞、ブルーリボン賞、毎日映画コンクールなど各映画賞の発表が続き、各雑誌・新聞の映画記者たちは忙しい毎日を送ります。

今年の賞レース、主演男優賞の大本命が高倉健さんです。6年ぶりに主演した「あなたへ」で、すでに発表された報知映画賞、日刊スポーツ映画大賞を獲得。私も作品を拝見しましたが、隙のない重厚な演技は、若手には醸し出せない貫禄があり、受賞は文句なし。ただ、演技以外にも賞を取ることに納得してしまう理由があります。それは、ズバリ「人柄」です。

前作「単騎、千里を走る。」(2006年)の公開後、沈黙していた6年の間、高倉さんには世界の映画人から出演依頼があったそうですが、いずれも首を縦にふらず、最終的に選んだのは「鉄道員」などでコンビを組んだ盟友・降旗康男監督のオファーでした。作品世界の高倉さんそのもののような義理堅さです。

また、共演キャストにお礼の手紙や贈りものをするのは有名な話。今回の撮影ではナインティナインの岡村隆史さんに「忘れ物だよ」といって、自分の帽子をさりげなくプレゼントしたそう。「健さんのためなら死ねる」と言ってはばからない俳優が後を絶ちません。“男が男にホレる”。そんな俳優です。

高倉さんの心遣いは、共演者にばかりでありません。今作では撮影地となった長崎・平戸や富山の刑務所での試写会を自ら発案し開催。舞台あいさつにも赴きました。マスコミの応対も非常に丁寧で、一度取材をすると、みんながファンになってしまうと聞きます。

各賞の審査員はさまざまですが、やはり演技を超えた人格などの評判は影響を与えるものでしょう。早くからチヤホヤされて、勘違いをしてしまう若手俳優が多いなかで、高倉さんには、いつまでも最高の見本として元気に活躍していただきたいです。

読者のみなさん、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

昨年は大物俳優の方々が多く亡くなってしまった年という印象でした。1月の二谷英明さんに始まり、大滝秀治さん、森光子さん、そして12月には歌舞伎俳優の中村勘三郎さんまで……。今年は芸能界くらい明るい楽しい一年になればいいなと期待しています。ここでもハッピーな話題をなるべく多くお届けしたいと思います。

“不器用”な男の心遣い

さて、音楽界が日本レコード大賞、紅白歌合戦と、年末に盛り上がるのに対し、年明けから話題になるのが映画界です。日本アカデミー賞、ブルーリボン賞、毎日映画コンクールなど各映画賞の発表が続き、各雑誌・新聞の映画記者たちは忙しい毎日を送ります。

今年の賞レース、主演男優賞の大本命が高倉健さんです。6年ぶりに主演した「あなたへ」で、すでに発表された報知映画賞、日刊スポーツ映画大賞を獲得。私も作品を拝見しましたが、隙のない重厚な演技は、若手には醸し出せない貫禄があり、受賞は文句なし。ただ、演技以外にも賞を取ることに納得してしまう理由があります。それは、ズバリ「人柄」です。

前作「単騎、千里を走る。」(2006年)の公開後、沈黙していた6年の間、高倉さんには世界の映画人から出演依頼があったそうですが、いずれも首を縦にふらず、最終的に選んだのは「鉄道員」などでコンビを組んだ盟友・降旗康男監督のオファーでした。作品世界の高倉さんそのもののような義理堅さです。

また、共演キャストにお礼の手紙や贈りものをするのは有名な話。今回の撮影ではナインティナインの岡村隆史さんに「忘れ物だよ」といって、自分の帽子をさりげなくプレゼントしたそう。「健さんのためなら死ねる」と言ってはばからない俳優が後を絶ちません。“男が男にホレる”。そんな俳優です。

高倉さんの心遣いは、共演者にばかりでありません。今作では撮影地となった長崎・平戸や富山の刑務所での試写会を自ら発案し開催。舞台あいさつにも赴きました。マスコミの応対も非常に丁寧で、一度取材をすると、みんながファンになってしまうと聞きます。

各賞の審査員はさまざまですが、やはり演技を超えた人格などの評判は影響を与えるものでしょう。早くからチヤホヤされて、勘違いをしてしまう若手俳優が多いなかで、高倉さんには、いつまでも最高の見本として元気に活躍していただきたいです。

■切支丹宗門改め用 踏み絵■

「嘉永二年三月 神山村代官所」と箱蓋に裏書きがございます。

| 信者から没収した壁掛けを、踏み絵として使用した物で、十字架の素材は真鍮製(磁石反応無し)だと思います。 |

| 本体サイズ:約縦300mm×横250mm×厚さ35mm 木箱サイズ:約縦345mm×横280mm×厚さ83mm |

■ピエタ 踏み絵■

「元長崎奉行所宗門蔵保管 切支丹信者為右門所持 後踏絵として使用」

と箱蓋に裏書きがございます。

素材は不明(磁石反応無し)。おそらく銅又は黄銅だと思います。

本体サイズ:約縦164mm×横112mm×厚さ25mm 重量1796g

銀幕のヒーロー 高倉健 侠気

写真集「憂魂、高倉健」横尾忠則編より

この国は考えていたより、もっと怖ろしい沼地だった…『沈黙』1966年

日本の精神風土への問い

今年2012年は、江戸幕府のキリスト教禁教からちょうど400年になる。豊臣秀吉の伴天連バテレン追放令(1587年)が布教の規制だったのに対し、徳川政権は信仰そのものを禁止した。キリシタン迫害は1637~38年の島原の乱を経て厳しさを増し、最盛期には30万~40万人いた信徒もほとんど表から姿を消したことは、よく知られていよう。

ステンドグラスから入ってくる光の中で信者が祈る。その美しく荘厳な雰囲気に圧倒される(長崎市外海地区の黒崎教会で)

|

遠藤周作が長崎県の外海そとめ(現・長崎市)を訪ねて書いた『沈黙』は、島原の乱の鎮圧後まもなく、ポルトガル人宣教師ロドリゴが日本に潜入し、やがて捕らえられ、転ぶ(棄教する)物語だ。ロドリゴが踏み絵を踏む際、踏み絵のイエスが<踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ>と語る場面は、弱き人間に寄り添うイエスのイメージが共感を呼ぶ一方、「転びの賛美だ」と批判されもした。

小説には、ほかにも重い言葉が記される。ロドリゴより先に転んだ元司祭フェレイラの言葉だ。<この国は考えていたより、もっと怖おそろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった>。日本の精神風土と西洋のキリスト教は適合しないのではという、作家の深い問いがそこにはある。

この問いを今どう考えればいいのか。山本博文・東大教授(日本近世史)は「敗戦を経験した遠藤さん世代は、“正しい西洋”に対し、日本の異質さや弱さを強調する傾向があった」と指摘。神父でもある川村信三・上智大教授(キリシタン史)も「遠藤さんは、教会をつぶそうとする世俗勢力が広がる近代フランスで信仰を守るフランス・カトリックの影響が強く、それだけにかたくなで重苦しい面が強調されている」。一方、遠藤周作文学館(長崎市)の池田静香学芸員は「日本が沼地というのは、皮膚感覚として今もあるのでは」と語る。

ロドリゴ棄教から230年後の1873年、キリスト教は禁制が解けた。以来139年たつが、日本の信徒は少数にとどまったままである。(文・植田滋 写真・川口敏彦)

| 『沈黙』 |

|---|

| カトリック作家・遠藤周作(1923~96年)の代表作といえる歴史小説。キリシタンが迫害されているのに神=イエスはなぜ沈黙しているのかと問い、最後に<あの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた>と応答している。ただし、主人公が他の信徒を助命するために棄教する展開は、実際には他の信徒も自ら転べば助命された上、殉教を求める信徒の意志を無視しているとして、史実と違うとの指摘もある。新潮文庫。 |

続きは「読売プレミアム」で

http://premium.yomiuri.co.jp/pc/

チベット死者の書

be in

居る 在る ということはすごいことだ 居る 在る ということをもう一度忘れよう

one

闇に差す束の間の光 そん時僕は何を持っている?

誰かが僕を見たとき そん時僕は 何を持っている?

一瞬の光で 見せられるもの それが僕 最後にひとつだけ持っているもの

それが僕 僕自身を現すもの

トオイミライ ト イマジカン

深く息を

なんか忘れてるときがあるょね あ ちゃんと息してないって

そんで 吐いて吸って 深く 深く・・・ 僕はバランスを取り戻す

写真・文PHOTOVSKY(フォトフスキー)さまより転載

酸素力―酸素は最良のクスリ! [単行本]

「あらゆる病気は酸素不足から起こる」 湯川英樹

般若心経 「超訳」

空とは何か・・・・・・・ 仏陀は、全てのものは「空」であると説いた。

あなたと共に、、、同行二人

天才という呼び名が、この人ほど相応しいものはないというほどの天才が、真言宗の開祖弘法大師空海。

ただ堂に座して文献を読み漁るというだけの人ではなく、とても行動力があったようです。しかも、成果をモノにするのが速い!

子供の頃から神童と呼ばれた讃岐の天才少年は、京に上って学者を目指しますが、儒学(これが本来の学者の専門分野)と、道教と仏教の3大思想では仏教が一番上だと判断して、山岳修行や語学修行などもするマルチな坊さんになってしまいます。

留学僧として遣唐使に選ばれると、わずか2年のうちに縦横無尽の活躍をして、おびただしい書籍や最新の思想学問の成果、密教の奥義を持ち帰ってきたのです。

そして時代は彼に風がふいたのか、文学青年であった嵯峨天皇が即位。京に呼び寄せて、屏風を書かせたりします。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた・・のではなくて上手に字を書いたのです。彼の能筆は知れ渡り、同じ遣唐使仲間のちょっとぶっとんだような橘逸勢と、嵯峨天皇の3人は三筆と呼ばれ、現代まで空海流の書道は伝わっています。

勿論能書だけではなく、本業から何から、なにごとにつけてもエネルギッシュな空海は、その若い頃、あらゆる知的好奇心に情熱を傾けていた頃はどういう風貌だったのか・・・。

金剛峰寺に伝わる不動明王眷属の童子像が、とても意思の強そうなお顔だったので、僧形にしてみました。本来大師像のお約束である軽く三鈷を胸元に持ち、膝に数珠をおくスタイルとは違っていますが・・・。

こちらは、昭和54年に公開された映画[空海]の主役の北大路欣也氏が護摩法を習得に来た時の写真だそうです

以清浄心・発清浄心・願清浄心

『錫杖経』の一節です。

「清浄な心を以て」「清浄な心を発して」「清浄な心を願う」

この三句がとても好きで、残りの人生の三本柱にしている70歳半ばのお医者さんが密蔵院にはよくいらっしゃいます。

この夏には、若い学生たち(この先生大学の一般教養で教えています)に軽井沢へ誘われて、この三句についてお話したら、目をキラキラさせて聞いてくれました、とのこと。

なるほど、人生を生きていくのに、充分に「錦のみ旗」になりえる句です。

私も、この三句をモットーにしようかと思います。

818(弘仁9)年に疫病が流行した際、空海(774~835)が嵯峨天皇の前で「般若心経」の解説をしたところ、疫病がすぐに鎮まったという逸話を描いたもの

ショーケンが朗読活劇「空海」生誕の地で上演へ

萩原健一が迫る 朗読活劇 レチタ・カルダ 萩原健一 「空海」

10月 19日 (土) 17:30 上野恩賜公園 不忍池水上音楽堂

弘法大師空海の生誕地・総本山善通寺(香川県善通寺市)で今秋、俳優の萩原健一さんによる朗読活劇「空海」が上演されることが決まった。

四国八十八か所霊場の開創1200年(2014年)を記念した公演で、15日に同寺で記者会見した萩原さんは「空海の寛大さを、善通寺の庭を借りて表現できるのはうれしい」と語った。

朗読活劇は、歴史上の人物を題材に、俳優1人が屋外で芝居を交えながらシナリオを朗読するシリーズ。様々な俳優が取り組んでおり、県内では昨年、俳優・要潤さんが三豊市の本門寺で新撰組副長・土方歳三を演じた。

善通寺での公演は、夕暮れの境内を舞台に、萩原さんがバイオリン、フラメンコギターなどの演奏、舞に合わせて空海の生涯を語る。「日本人とは」といった普遍的なテーマにも思いを巡らせるストーリーになるという。

会見で、プロデューサーの川井誠一さんは「観客が楽しめるエンターテインメントを目指しつつ、改めて空海のことを考えるきっかけにしたい」。同寺の菅智潤執行長は「萩原さんが演じる空海に期待している」と話した。

萩原さんはかつて、外国人から「遍路の文化を知っているか」と尋ねられたのをきっかけに、四国霊場を歩いたことがあるという。「西洋の文化ばかりに感心して、近くにあるものを知らないのは格好悪い。(公演を通して)一人でも多くの人に『あきらめるな』という気持ちも伝えたい」と意気込みを語った。

公演は10月26日午後6時から。料金未定。高野山真言宗総本山・金剛峯寺(和歌山県高野町)や東京でも同月に上演される。(有好宏文)

「湯治養生」を広めたのは日本を代表する名僧だった。

湯治場-という言葉には、どこか日本人の心を和ませ、和らげる響きがあります。

「湯治」という日本語の表現が現れるのは、平安時代の右大臣藤原宗忠の日記『中右記』(1098年)の記述に、「遭うべきといえども湯治の間ならば…」と記されているのが最初だと言われています。この日記で言う湯治は、温泉場での入浴ではなく、邸内での薬湯などによる入浴を指していたようです。もちろん、湯治という言葉が使われる以前から、温泉の湯に浸かって心身を癒すという知恵を、日本人は身につけていました。古くは、厩戸皇子(うまやどのおうじ)と呼ばれていたのちの聖徳太子が、四国の道後温泉を訪れて病を癒したという逸話も残されています。

温泉での「湯治」が心身の健康回復、傷や病の治療に効能のあることを説いて、湯治養生の知恵を人々に授けるという使命に熱心だったのは僧侶たちでした。仏教では元来、病を退け、福を招くものとして、入浴による功徳が説かれ、寺院に設けられた浴室では、病人や貧窮者たちにお湯の癒しを施す「施浴」も行われていました。

医術と薬草の知識に通じている僧(僧医)によって授けられた温泉入浴の効用と知恵が根づくことで、日本特有の「湯治信仰」は生まれてきました。温泉の湧き出るありがたい湯治場を授けてくれた仏のような大徳の偉人として、行基や空海(弘法大師)といった名僧の名前は、いまも伝承されています。

「行基の湯」、「弘法の湯」を名乗っている温泉場を挙げるまでもなく、東大寺「四聖」のひとりに数えられる行基と、真言宗の開祖・空海というふたりの名僧がその足跡を残している温泉=湯治場が、全国各地に数多く存在していることに改めて驚かされます。

温泉の発見や開湯にまつわる伝承を伝える、いわゆる「開湯伝説」に行基と空海がその名を残している温泉は、行基が17ヶ所ほど、空海は23ヶ所にも上っています。雲仙温泉、山代温泉、木津温泉などの生みの親と伝えられている行基。龍神温泉、杖立温泉、波佐見温泉などの由来と深く結びついていると言われる空海。

奈良・平安時代を代表するふたりの名僧は、随所に温泉の湧き出る日本固有の風土を活かした、のちに湯治と呼ばれるようになる温泉浴を通じて、仏の訓えとともに養生の訓えを説くことにも熱意を注いでいたことがうかがえます。

空海といえば、その手に握る錫杖が触れ示した大地から熱い温泉が噴き出たという「錫杖伝説」が有名ですが、こうした人智を超えた空海の奇跡とはまたひと味違った空海伝説が熊本の杖立温泉では語り伝えられています。

平安時代の初めころ、川沿いの道を杖をついた老母の手を引いた息子が、川上の温泉場へとトボトボ向かっていると、ひとりの旅の僧と出会います。「このあたりによい温泉があると聞いたのですが、知りませんか?」と問いかける僧に「実はその温泉に病の母を連れてゆくところなんです」と息子は答え、僧に同行を呼びかけます。

やがて老母と息子と僧の三人は、山深い目的地の温泉に到着。神功皇后がのちの応神天皇となる皇子をこの地で出産し、温泉の湯で皇子の産湯を使ったと伝えられる由緒あるこの温泉で、案内の息子と老母とともに疲れを癒した旅の僧は、ふたりにこう告げました。

「私は、唐の国で学んだ仏の訓えを説いて行脚している空海というものです。親を思うあなたの願いは必ずや叶えられ、お母さんの病もきっとよくなります」そして僧は、自ら彫り刻んだ衆生の病苦を救う薬師如来の木像を宿に安置して旅立ってゆきました。

空海と名乗った僧の言葉通り、温泉での養生で老母の病は癒え、帰る時には杖も要らなくなったのでした。しかも不思議なことに、旅の僧の空海が立ち去る時に近くの地面に立てていった竹の杖から芽が生えてきたのでした。再びよみがえったこの一本の竹の周りには日を追うごとに草木が生長しはじめて、ついには川岸に生い茂り、川の氾濫を防いだと伝えられています。

空海と出会った老母が元気を取りもどし、杖なしで家にもどったという話にあやかりたいと、やがて多くの人々がこの温泉で養生しようと押しかけました。そして次々に元気をよみがえらせた人たちが杖を立ち捨てて帰っていったところから、「杖立温泉」の名がはじまったと言われています。

こうした言い伝えからも、行脚の僧が温泉場に立ち寄って温泉浴の効用を説き、人々の救済を図ることは、仏教の訓えを実践する修行の一環でもあったことを思い知ることができます。

行基、空海の時代から、果てることなくいまにつづく「湯治の知恵」。名僧ゆかりの温泉は、いまもこんこんと湯を噴きつづけ、湯治場での養生の医術は、日本の伝承医術のなかに生きつづけているのです。

鍼灸医学は、太古の医学者「大国主尊(おおくにぬしのみこと)・少名毘古那尊(すくなひこなのみこと)」に始まり、明治8年(1875年)に至るまで、和医(やまとい)として日本人の健康と病人の治療に貢献してきました。和医は「医は仁術なり」という精神哲学をモットーとした「巫」の心を有した医師であります。「巫」の字は、人が人に工を施すことから作られた字で、「巫(みこ)」と読まれております。「巫」は「天・地・人」の働きを網羅し、「宇宙・自然界・人」の営みすべてに通ずる立派な人で、民の長でありました。したがって、「巫」とは「仁」に通ずる人ということになりますが、「仁」とは何かと問うことにもなります。一言で云いますと、「仁」とは「慈悲の心・慈しみの心」であります。その「仁」を兼ね備えた人物になるには「礼・信・義・智」を身に付けなければならないということになっております。

「礼」とは形のことをいい、礼儀正しいこと、行動が明らかなこと、見識を有しはっきりと意見が言えること、自己管理ができること、言動が一致していること等を総称して「礼」といいます。「巫」としての姿勢や行いが良いということになります。

「信」とは、自他との信頼関係をいい、「武士とは己を知る人のために死す」といわれる人間関係であります。「巫」と患者の信頼関係が正しくないと良い診療は行なえないということになります。

「義」とは、「義を見てせざるは勇なきなり」といわれるように、正しい事は情熱を持って真剣に遂行することをいい、「義理・人情」を重んじ、正義のためには利害を超越して事に当ることであり、患者さんの健康管理や病気を治すことを第一義とし、時には利を求めない心を有することであります。

「智」とは、専門知識と情意学(人間学)、それに診療技術を総合的に練磨し続けることによって生まれる、知恵と技能のことをいいます。

要するに「仁」とは、「礼・信・義・智」を兼ね備え実践できることをいい、医を行うものは仁術でなければならないということになるのです。

簡略化された「医 」では分からない、人と病気との関わり合いの歴史を、この古代文字は私たちに教えてくれています。

私たちがいま使っている「医 」という文字は、旧字体では「醫」と書きます。

これだけでもかなり複雑でむずかしい文字ですが、そのもっとも古い古代文字は「醫」にさらに脚にあたる部首のついた非常にこみいったものになっています。

「醫」の字源とされるこの古代文字を構成しているそれぞれの部分(部首)には、それぞれの意味があり、どの部分にも医師と病気治療につながる意味がこめられています。

この文字を読み解くことで、人と医療の古くからの密接な目係を知ることができます。

「矢」をハコガマエ(|二)で囲んだ「医」は、尖った矢じりで結界を切ることを表しており、「環境(生活習慣病)を正す」ということを意味しています。

ここに本来の医療の在り方が示されているわけです。

しかし、現在では人の身体のみを扱う「解剖学」としての医療という要素が強く、病人の環境を改善するという面が弱くなっていることはまことに残念です。

「殳」という部首は、ハリを手に持っているさまを表していて、医療の世界での役務を意味しています。

医師が患者に施す「手技」を意味する、「殳」と医療の本質を意味する「医」とが隣り合わせにならんで初めて医師のカタチとなる このことをこの古い文字は教えてくれます。

「酉」は、「薬つぼ」を表しています。また酉は酒つぼのことでもあり、古代の医師は治療に薬酒を用いました。

「酉」にサンズイをつければ「酒」、ツクリに「乍」をつければ「酢」になるように、酒と酢は古来、生薬同様貴重な薬でもありました。

食医という言葉があるように、食物にも薬としての役割がありました。ここに食養の原点があり、薬酒療法、食餌療法が古くから行われていたことをうかがい知ることができます。

「巫」は、巫医(ふい)を意味しています。古来、病気回復を祈る祈りが行われてきました。

人と人との争いから生じる病気の元を絶って、病者の心を自然に戻すために、巫医が執り行うお告げ(託宣)や祈りごとも、医療の大切な部分を担っていた訳です。

このことを「六根清浄」と称しました。

醫の古代文字のいちばん下の部分は、人が両手を上に向けたカタチを表しています。これは、両手を差し出して求める…「求めよ、さらぱ与えられん、」という意味であります。

そして、与えられたものに手を合わせて感謝そするこれは、伝承医術の基本原理にもつながっています。

灸の坪秘伝書【弘法大師御相伝】

お灸をするツボは、左右6箇所(女性8箇所)、だれでも簡単に出来、その上で身体に非常良いツボを選んでいます。

曲 池:

肘の部分にあるツボです。

のぼせを取り頭をスッキリさせるツボです。とくに眼の疾患、肩こりによく効き、近年血糖値を下げることが証明され、糖尿病治療に期待されています。また、中風七穴の一つとして、脳梗塞など脳血管障害の治療や予防にも使われます。

足三里:

足の膝の下にあるツボです。

ツボと言えば「足三里」と言われるくらい有名なツボです。足を丈夫にして寝たきりを防ぎ胃腸も丈夫にするという優れものです。やはり中風七穴の一つとしても使われています。

脳 清:

足関節前面にあるツボです。

脳の血流を良くして、認知症の治療や予防をします。俗名「ボケ封じのツボ」といわれ、

近年中国で発見された新しいツボです。

三陰交:

内くるぶしの上にあるツボです(今回は女性だけ)。

俗に「女三里」ともよばれ、女性の子宮や卵巣など骨盤内臓器の血流を良くして、冷え

症や更年期障害の治療や予防をします。自律神経やホルモンが安定しますから、いく

つになっても女性らしさを保つことが出来るツボです。

お灸については、

弘法大師が中国からお灸を密教と共に持って帰り、

民衆に広めた事になっている。

昔から、日本各地のお寺で、かわらけ灸、すり鉢灸、ほーろう灸など

様々なお灸によるご祈祷の風習が有り、

これは弘法大師が中国から伝えた

漢方医術の一環である、と言われている。

さて、弘法大師は24歳の時に三教指帰を著している。

三教とは儒教,道教,仏教で,

この三教の思想の特質をあげ,

仏教がもっとも優れた教えであることを明らかにしているが、

この中で「瞳矇(とうぼう)を針灸して此の直き荘(みち)に帰せしめよ。

豈盛ならざらむや、復快からざらむや」と記している。

空海は774年生まれだから既にこの時、西暦800年の頃、

鍼灸術は存在していた事になる。

多分、百済から仏教が移入されるのと同時期に

鍼灸や拳法も伝わったのだろう。

さて、瞳矇を広辞苑で読むと事物に暗い事とある。

つまり、頭脳が冴えない、或いは物の道理が分からない者には鍼灸せよ、

と仰っているとも読める。

ついでに何処のツボかを明らかにしておいて下されば、

学問の灸として発表する所なのだが…

瞳矇の字からして目のツボ、或いは肝の経絡かもしれない。

青年期の空海は四国で修行中、

明けの明星(金星)が己の口中に飛び込むという、

不思議な体験をしている。

言うなれば、自分と宇宙との一体化である。

空海という名前はこれに由来しているのだろう。

さて晩年の空海は霊的能力が凄まじく、

加持祈祷で多くの病人を救っている。

各地の寺で弘法大師の名にあやかってお灸をするのはこの為である。

しかし、お灸するのが弘法大師なら難病もケロリだが、

最近の僧侶はその様な能力が無いので、祈りも通じない。

医は仁術

医は仁術(いはじんじゅつ、「医は仁術なり」とも)とは、「医は、人命を救う博愛の道である」(広辞苑)ことを意味する格言。特に江戸時代に盛んに用いられたが、その思想的基盤は平安時代まで遡ることができ、また西洋近代医学を取り入れた後も、長く日本の医療倫理の中心的標語として用いられてきた。

- 「医は以て人を活かす心なり。故に医は仁術という。疾ありて療を求めるは、唯に、焚溺水火に求めず。医は当(まさ)に仁慈の術に当たるべし。須(すべから)く髪をひらき冠を取りても行きて、これを救うべきなり」(陸宜公:唐の徳宗の時代の宰相)

- 「大医の病いを治するや、必ずまさに神を安んじ志しを定め、欲することなく、求むることなく、先に大慈惻隠の心を發し、含霊の疾を普救せんことを誓願すべし」(丹波康頼『医心方』)

- 「慈仁」(曲直瀬道三『道三切紙』より第一条)

- 「医は仁術なり。仁愛の心を本とし、人を救うを以て志とすべし。わが身の利養を専ら志すべからず。天地のうみそだて給える人をすくいたすけ、萬民の生死をつかさどる術なれば、医を民の司命という、きわめて大事の職分なり」「醫は仁術なり。人を救ふを以て志とすべし。」(貝原益軒『養生訓』)

醫とならば、君子醫となるべし。小人醫となるべからず。君子醫は人の為にす。人を救ふに志専一なるなり。小人醫はわが為にす。我身の利養のみ志し、人を救ふに、志専ならず。醫は仁術なり。人を救ふを以て志とすべし。是、人の為にする君子醫なり。人を救ふに志しなくして、只、身の利養を以て志とするは、是、わが為にする小人醫なり。醫は病者を救はんための術なれば、病家の貴賎貧富の隔てなく、心を盡して病をなおすべし。病家より招きあらば、貴賎をわかたず、はやく行くべし。遅々すべからず。人の命は至っておもし。病人をおろそかにすべからず。是、醫となれる職分をつとむるなり。小人醫は醫術流行すれば、我身にほこりたかぶりて、貧賎なる病家をあなどる。是、醫の本意を失へり。

William Orbit-Pavane pour un lnfant Defunte

今、私たち地球人が迎えている「憧れの」試練の時代 - バシャール

William Orbit - Ravel's

「意識とは何か?それぞれの意識が決める宇宙」

私たちの存在、私たちが体験する全ては私たちの意識のあり方次第。

私たちの周りに見える世界は、それぞれの主観的な見方が構成した宇宙。

2012年冬至(12月21日)が近づき、いつになくスピリチュアル・ティーチャーたちは精力的に活動しているようですが、今日の動画で紹介するディーパック・チョップラ博士も例外ではなく、最近になってThe Chopra WellというYouTube チャンネルを立ち上げ、それもほぼ毎日動画を発信するという情熱的な動きを見せてくれています。

このチャンネルは、「都会のヨギ」「あなたは誰なのか?」「30日間集中講座」「スピリチュアルな解決法」「ラビット・ホール」「聖者と科学者」「ディーパックへの質問」というコンテンツで構成され、今回の動画はその中の「ラビット・ホール」(量子物理学とスピリチュアリティ)からの一コマです。

最後の方に、

You are That, I am That, All this is That and That alone is.

「あなたも私も、ありとあらゆるものは同じ意識であり、それが全て」とありましたが、まさに「今」、分離の幻想に終止符を打つ時が来たのだと強く感じました。

感謝★with VastStillness,

いつも yukikoさんより転載させてもらっております。

Lia Ices, "Daphne"

08年にAnimal CollectiveやDeerhunterの作品で知られるNicholas Vernhesのスタジオ兼レーベル、Rare Book Roomからアルバム『Necima』でデビューした彼女は、元Black DiceのSebastian Blanckのアルバム『Alibi Coast』にも参加していたので、ご存知の方も多いかもしれません。

そんなLiaの2作目となる『Grown Unknown』には、Kanye Westとの共演も話題のBon Iverとのデュエット曲「Daphne」を収録。現在その「Daphne」が公開されているので、その透き通った歌声と、ストリングスの調べに耳を傾けてみてください。

William Orbit Pavane pour un lnfant Defunte

これがアステカ・カレンダーだよ

カウントダウンの始まり

マヤの長期暦が終わると云われている2012年12月21日~23日までのカウントダウンがいよいよ始まり、新しい時代へとシフトする時期も迫ってきました。

「果たして来週末には何かが起こるのか?」ということが、世界各地だけでなく日本でも話題になっています。

「宇宙人は存在する」=ロシア首相が発言、ネットで物議

時事通信 12月18日(火)6時38分配信

【モスクワ時事】ロシアのメドベージェフ首相(前大統領)の「国家機密漏えい」がインターネット上で物議を醸している。首相は今月7日のテレビ5局の共同インタビューの直後、大統領が引き継ぐ「宇宙人ファイル」が存在すると暴露。ソ連時代からの軍事・宇宙大国のトップ経験者だけに、ジョークとは簡単に切り捨てられないようだ。

テレビキャスターの個別懇談に応じた首相は「あなたに初めて明かす」と前置きした上で、「大統領交代時、核のボタンと一緒に『極秘』ファイルが渡される」と発言。「地球に来た宇宙人に関する資料で、専門の特殊部隊が作成したもの」と真顔で話した。

さらに「これ以上明かすと危険が及ぶので、詳しくは(米SF映画)『メン・イン・ブラック』を見てほしい」と話すと、キャスターはこらえていたが、笑いが周囲から漏れた。主要メディアは報道を見送ったものの、映像は動画サイトに転載された。

大浦天主堂(国宝)

「大友宗麟~心の王国を求めて」

写真忘れ得ぬ景観様より転載

上五島の『隠れキリシタン』と信仰

堺から長崎への道

26聖人像の裏側の作品(今井兼次作)です。

右側に葡萄の房があり26の実が、そして長い蔓が堺から長崎への道を表現しています。 写真 ジョンさんのブログ様より転載

健さんファンはクリックして!→ 健さんと長崎(1分30秒ごろ)

高山右近と細川ガラシャの足跡

最後の日のガラシア夫人 【Diverte】劇的序楽「細川ガラシャ」

鈴木静一作曲 劇的序楽「細川ガラシャ」

演奏 マンドリンサークル・ディベルテ

ホームページ http://www.diverte-mandolino.net

ツイッター http://twitter.com/divertemandolin

ブログ http://nagoya.areablog.jp/diverte

絵 プロフ・ユキのブログ様より転載

今年もまたクリスマスが近づいてきましたね。この信長の時代、日本では初めてクリスマスのミサというものが行われたのだそうです。(8分20秒ごろから)

「上五島・有川湾の夕景」

現在のテーマであるポルトガルの石を積み上げて造った集落との衝撃的な出会い。隣村のカンポでの生活を自分家族のように見守ってくれた村人から、素朴で力強く温かくて優しい生き方を感じました。

当時三歳の息子と家族三人、6年余りのヨーロッパ放浪の旅と数々の個展をいつもも支えてくれたのはポルトガルの人々でした。

朝起きて夜寝るまで、ほとんどの方が1度はお金にかかわると思います。

普段あまり意識することはありませんが

お金は私たちにとって切っても切り離せないパートナー。

生活のためにお金は必要です。

一方、お金はあなたの心をグラグラゆさぶり

煩悩へ直接働きかけてくる

いわば煩悩の極致でもあります。

お金さえあれば大抵のモノは買え

サービスも受けることができます。

そのお金の特性ゆえに

「お金があれば何でもできるのに…」

「なんで自分だけ不自由しているんだろう…」といった妬み

お金がないと安心できないといった欠落感

思うようにお金が入ってこないことへの苛立ちなど

実に様々な煩悩を生み出し

どんどん増幅させていってしまうのです。

「もっとほしい」

「まだ足りない」

「うらやましい」

このように、心がお金(マネー)にとらわれてしまい

抜け出せなくなっている状態を「マネーの墓に入る」と呼びます。

◆

インターネット関連の技術発展により

あなたの思いが物理的な距離を越え

世界中に広がるようになってきました。

そして、ソーシャルメディアの発展によって

同じ思いを持つ方々が集まり

行動することが過去とは比較にならないほど容易になっております。

それによって、今まで知り得なかった異なる分野の方々が

インターネットを介して出会い

その後の交流の中で、それぞれが英知を活かし

全体としてシナジーを生み出していく

そのような時代が到来しています。

たとえば、あなたがひとつの尖ったアンテナだとしましょう。

アンテナからはあなたの志、信念、価値観が電波として発信されます。

そうすると、それを受信し、共感した方々とより強力で広範囲の電波を発信する、そういった時代です。

素晴らしい時代だと思われるかもしれません。

ただ、見方によっては、一人ひとりがしっかりと考えていかなければならない状況とも言えます。

「類は友を呼ぶ」この言葉の通り

マネーの墓に入っている方は

マネーの墓に入っている方同士で固まっていきます。

そして、各々が我執(自我への執着)の深みへとはまっていってしまうのです。

また、仮にあなたがマネーの墓に入っている方々と一緒に過ごすことになったとしましょう。

それはマネーの墓に入っている方同士の強力な電波を浴びることを意味しますので

知らず知らずのうちにあなたもマネーの墓に入ってしまう可能性がとても高くなってしまいます。

ブッダは「悪い友人とは付き合わないようにせよ」という教えも残しておりますが

マネーの墓に入っている方々と一緒にいると

その世界に引きずり込まれてしまいます。

◆

「自分のまわりにいる人たちの年収が自分の年収になる」

こういった話を耳にしたことはないでしょうか。

この話が世間に浸透してきたためか

「お金持ちの○○さんと知り合い」

「著名な△△さんと知り合い」などと

交流している人物がいかにすごいかを語る方が増えてきたように思います。

ブッダの教えの中にも

「良き友人をまわりに置き、付き合っていく。するとその人たちが自分自身になる」というものがあります。

一見似ているように思われるかもしれませんが

マネーの墓に入っている方は

「まわりに良い友人を置けばよい」というポイントにフォーカスしてしまっています。

もちろん年収を高めることは大変なことだと思いますし

年収が高いこと自体が悪いなどと申し上げるつもりはございません。

そうではなく

「良き友人をまわりに置き、付き合っていく。するとその人たちが自分自身になる」

という教えの本来の意味は

「良い友人を引き寄せ、継続的に交流できるだけの自分を作る」という点にあります。

「交流する」と表現すると、聞こえは良いかもしれません。

しかし「どのような人と交流したいのか」をしっかり考えてからでないと

時間ばかりを浪費してしまうことになりかねません。

それよりも、会う前に自分の人間性をどれだけ鍛えられるか

会った瞬間にどれだけ相手のことを考え

会った後もお互いが切磋琢磨し合える関係を続けるほうが重要なのです。

長渕剛 he-la-he-la

お金とお友達、、この曲聞くとHONTOUNO友達 について考えさせられます。 あの人にとって俺もHONTOUNO友達でありたいだけです!

長渕剛 人間(白の情景)

ダメ押し、もう一発!!

長渕剛 西新宿の親父の唄

やるなら今しかねぇ........

そうなんだよね、本当に、、、。

親父、おふくろ、いつもありがとう!