こんな所に家を建ててはいけない

梅雨になり、雨による災害が懸念される季節ですが、大工棟梁の語録集(現代棟梁 田中文男)を読み返していて、ちょっと気になる文章が有ったので紹介します。

「建築には技術以前の問題がある」と言う見出しの中の文章です。

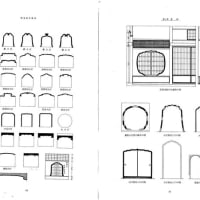

[ この土地は駄目だ、建てない方がいいなということがあります。播磨国(兵庫県)では敷地を選ぶのに諺があったんです。「尾崎、谷口、堂の前、神の真向かい、仏の真尻」。

尾根の先。谷の入口。堂の前っていうのはよく供養の塔があるでしょ、庚申様とか。そういうところは何か事故や天災があったところですよね。それから神社の前、「潰れ屋敷」ってよく言われます。それから墓地。敷地を選ぶときにその家が長持ちするかどうか決まってしまいます。] (原文のまま)

家を建てない方が良い土地とはどんな所を言っているのか、「神の真向かい」「仏の真尻」に付いては、物理的な事か、それ以外の何かか、「神様の通り路?・崇り?・怨念?・気が強すぎる?」なぜだか良く解かりません。

堂の前については、説明のとおりで良いとおもいますが、それが、人災なのか、人為的な事故なのか、天災なのかを、近く人に確認する事だとおもいます。

次に、「尾根の先」・「谷の入り口」、ですが、「谷の入り口」が大雨の時には危険だと言うことは、だれでも解りそうに思えるのですが、土石流の被害を見ると以外と、谷の入口や谷の両側にある民家の被害が多い、日本集落は、台地より、扇状地の山際か、川辺の開けたところに有ることが多い、(日本人には、50年・100年に一度の、災害より日々の水辺の快適さの魅力のほうが優っているのか?)

「尾根の先」これは、大きな山脈の尾根だけでは無く、小さな「山ひだ」の凸の部分、この「山ひだ」の先傾斜が緩くなる所の少し上が土砂崩れしやすい、実際の災害地に例をとって申し訳ないのですが、広島の災害の時の空からの全体の写真を見れば、どうゆう所が土砂崩れしやすいかがわかります。

「谷の入り口」の谷も大きな谷でなくて、「山ひだ」の凹の部分でも、100年・200年に一度の大雨がふれば、土石流が発生します。

山際に家を建てようと思ったら、少し離れて山を見て、山の「ひだ」がどうなっているか、山を見ながら、100年に一度・200年に一度の大雨(これは異常気象ではありません、いつかは解かりませんが、必ず大雨は降るのです、ただ、自分が生きているうちには降らないかもしれません、しかし、今月降るかもしれません。)が降る時、想像出来ないほどの大雨の時には、山からの水はどうなるのかな、これくらいは、考えておいた方が良いとおもいます。

参考までに、8m x 25m x 1.2mのプールの水は240立米(240トン)、500m x 1000mの範囲の山に、100㎜の雨が降ったとしたら、その量は50000立米(50000トン)になります、ただ、何時間で降るかが問題ですが!

写真は門司港地区の山の関門海峡側の斜面の一部です。(山が霞んでいるのは、天気が悪いのではなく、6月としては珍しい「黄砂」の影響です)

1枚目 「谷の口」に家があります

2枚目 少し移動して別の角度からの写真です、こちらから見ると、白い2階建ての家は谷筋から少し外れているようにも見えます、ただ、右側の斜面の樹木等の植生がほかと変わって見えるのは、昭和28年の大水害の時の山崩れの後かもしれません。

3枚目 別の谷です、やはり「谷の口」に家がありなす、門司港のこの地域には平地がほとんどありません、門司港は、明治・大正・昭和の初めごろは、大陸航路や九州の玄関口として非常に栄えたところで、貿易が盛んだった港の荷役に関連した方々がこの辺に住まわれたようです。

4枚目 3枚目の右端の森の中に建って居る様に見える家の部分の拡大です、私には、この家の上の尾根の先が、昔、地すべりを起こした後のように見えるのですが、こんなのも、すこし離れて見ないと解りません。