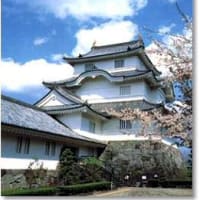

東陽寺

粕壁宿は江戸日本橋から越谷に続く日光道中4番目の宿場町でした。

大規模な新田開発や、古利根川の堤防の整備も行われたことなどから、 江戸と各地の物資輸送が大変便利になり、水運の拠点として栄えました。

桐たんす、桐小箱、押絵羽子板、麦ワラ帽子などの伝統産業があります。 ・・・

街道筋には本陣を始め、道沿いに軒を連なる商家の蔵や神社・仏閣があり見どころのある地域です。粕壁の地名は、当地を納めた新田義貞の家臣 春日部氏の名前から来ている。蛇足ではあるが、地名が粕壁から春日部となったのは昭和19年である。

【開催日】 平成29年3月11日(土)

【集合場所】 東武春日部駅 東口改札口

【集合時間】 午前10時

【解散場所、時間】 午後3時30分ごろ 東武春日部駅 東口

【参加費】 正・家族会員 1,500円 準会員・一般 2,000円

【コース】 春日部駅東口 → 郷土資料館 → 八坂神社 → 東八幡神社 → 東陽寺 → 国立野草園跡 → 碇神社 → 道標 → 昼食 → 神明社 → 山中観音堂 →商家の蔵(田村荒物店) 古利根公園橋 →丸八酒店 → 永嶋庄兵衛商店 → 高札場跡 → 新町橋・上喜蔵河岸跡 → 最勝院・春日部重行公憤 → 成就院 → 妙楽院→ 玉蔵院 → 春日部駅東口

【昼飯】 春日部東口駅周辺で各自で取って頂きます。

(当日マップを配布)

【ガイド】 春日部市観光協会ボランティアガイド

【募集人員】30人

< お申し込みの方 >

1. 正会員は必ず会員番号をご記入ください。

( ご記入のない方は、準会員・一般価格となります。)

2. 緊急連絡先(携帯番号)を必ずご記入ください

【訪問先メモ】

【郷土資料館】

春日部駅から徒歩で向かうことが可能な資料館であり、教育センター1階の隅に入り口がありました。土器が触れたり昔の玩具で遊べたりと、体験型のコーナーが多く見られました。春日部市を盛り立ててきた特産品のコーナーなどもあり、春日部市内を散策する前に学んでおきたい情報が盛りだくさんです。

【八坂神社】

粕壁宿は、日本橋から9里2丁(約36km)の距離にある。幅は約9mの道沿いには、約1.1kmもの町並みが続いていた。嘉永2年(1849)には、人口は3779人、旅籠屋は37軒あった。宿の入り口にあたる八坂神社は、江戸時代には牛頭天王社と呼ばれた。明和7年(1770)に火災に遭い、詳しい由来は不明だが、宿の市神として信仰された。神社の祭礼は、現在の春日部夏祭りの起源でもあり、江戸時代には毎年6月(旧暦)に行われた。

【東八幡神社】

誉田別尊(第十五代応神天皇)を祀る春日部市内有数の古社で、「下の八幡さま」「大砂の八幡さま」の愛称で親しまれ篤い崇敬を集めてきました。戦国時代に岩槻太田氏の家臣であった士豪関根図書(※)が勧請したと伝えられる。

※元亀四年(1573)「糟ヶ辺」付近の合戦で戦功を立て、北条氏繁から賞された人物。

見どころは、本殿の彫刻。本殿の裏は森になっていて、松の樹稲荷大明神、川久保雷電神社、弁天社、豊玉稲荷大明神など、小さな社の大国玉神社・大杉神社・浅間神社もありました

ご神木の大ケヤキも確かに立派でした。幹周りは4.7m、推定樹齢600年。

【東陽寺】

新々田と呼ばれるこの辺りは、宿場のなかでは新興の地だった。東陽寺は、文明年間(1469-1487)に春日部八幡神社の東隣に開山したが、寛永元年(1624)に焼失し、寛文2年(1662)に当地で中興したと伝えられる。松尾芭蕉に随行した弟子曽良の日記に「廿七日夜カスカヘニ泊ル」とあり、元禄2年(1689)3月27日、芭蕉が「奥の細道」の旅で同寺に宿泊したともいわれている。向かいの源徳寺は、明暦元年(1655)に開山したが、元文4年(1739)に火災に遭い、故事は不詳である

【国立野草園跡】

日本初の国立薬用植物栽培試験場がありました。大正11年に開設され、昭和55年につくば市へ移転しました。現在はミニ薬草園になっています。

【碇神社のイヌグス】

推定樹齢600年、この地では珍しい南方系の樹木で県指定の天然記念物です。江戸時代には、大落古利根川を通る船にとって下喜蔵河岸(しもきぞうかし)を探す目印になっていました。

【道 標】

日光道中の道しるべは、かすかべ大通り沿い。旧商家 東屋田村本店前に建つ大きな石柱です。天保5年と刻まれた文字がよく分かります。標識として、日光、岩槻、江戸の三方面の方角が刻まれているようですが、それはちょっと読み辛い。

【神明社】

江戸時代の天明年間(1781年~1789年)に地元の豪農の九法四郎(くのりしろう)兵衛(べえ)が分家をするために竹藪を開墾していたところ、土の中から厨子に入ったご神体と鏡が出てきたので、祠を建てて祀ったのが始まりであると言われています。しかしながら、このご神体は何時の頃か盗まれてしまい、現在本殿の内陣に安置されている雨(う)宝(ほう)童子(どうじ)立像は後年に作り直したものだそうです。

この神社は、もともと個人で祀っていた神社で、特に氏子を持っていたわけではありませんでした。しかし、近隣に住まいする人々の信仰を集めるようになって、いつしか宿場の守り神として多くの人に信仰されるようになりました。

【山中観音堂】

江戸時代の俳人「増田眠牛」を弔うために建立されたものです。山中とは、粕壁宿の町裏の字名(あざな)、地名です。

増田眠牛は、江戸時代半ばの宝暦年間(1751年~64年)に活躍した俳人でした。千手観音を描いた巻物を納めた笈(おい)を背にした六部(ろくぶ)姿で粕壁宿に現れ、米問屋の「伊勢(いせ)平(へい)」宅に寄宿し、伊勢平が好意で建てた観音堂で生活し、明和8年(1771年)3月7日に60歳でこの地で亡くなったという話が伝わっています。その後、眠牛を慕う人々により観音堂は守られ、家内安全の観音様として多くの人の信仰を集めるようになりました

【商家の蔵(田村荒物店)】

明治8年(1875年)創業で現在の当主は4代目となっています。道路拡幅のために曳屋も余儀なくされました。

一番・三~五番蔵と呼ばれる四つの蔵が残っています。

三番蔵からは「明治22年」銘の四・五番蔵からは「昭和12年」銘の墨書が確認されています。

小淵村から出火した「島村の大火」(天保6年・1835年)によって粕壁宿内に広範囲に被害が及んだため、その後の明治23年(1890年)ごろから防火対策として土塀漆喰の蔵が、この付近に普及したと言われています。

【古利根公園橋】

県鳥シラコバトをデザインした風見鶏に、麦わら帽子をイメージした弓型の梁(はり)があります。光と風を主題にした全長79メートルの橋上公園です。ここに千住馬車鉄道がモチーフになったテト馬車のレリーフがあります。

【丸八酒店】

延宝(えんぽう)8年(1680年)より続いている老舗でございます。現在の当主は11代目です。 代々長男が生まれると蔵が一つ建つと言われるほどの大店(おおだな)でした。

お店では、日本一古いと言われる「牛島の藤」の花酵母が入った焼酎「藤乃(ふじの)彩(いろどり)」が販売されています。

明治初期に建てられ約140年になる土蔵4棟(外蔵・物置蔵・文庫蔵・酒蔵)は、東日本大震災で大きな被害を受けましたが、1年8カ月をかけて2013年3月(4月)に修復が完成しております。

【高札場跡・浜島家土蔵】

この十字路は、明治22年(1889)の岩槻新道が開通してからのもので、それ以前は日光道中と寺町通が分岐する三叉路だった。多くの人びとが集まる場所であることから、幕府からの触書(法令等)を掲示する高札場(高さ3.1m、幅4.6m、奥行1m)が設置された。

通りの向こう側にある黒壁の土蔵は、戦前まで米穀商を営んでいた浜島家の土蔵(国登録有形文化財)である。

明治時代前期に建てられたと推定され、1階は座敷、2階は使用人の部屋兼倉庫としれ利用された。

【永嶋庄兵[衛商店】

創業から400年余という長い歴史を持つ埼玉の大手米穀業者・(株)永嶋庄兵衛商店はただ守りに終始するのではなく、他社に先駆けて無洗米製造装置を導入するなど精米メーカーとして機能拡充に努めてきた。

旧日光街道に面した本社・店舗は明治初期に建てられた重厚な蔵を利用したもの。

東京湾へと流れる古利根川に近く、近郊から集荷した米を江戸に出荷する移出問屋としての商いが出発点とみられる。

永嶋社長は19代目の当主。

【新町橋・上喜蔵河岸跡】

新町橋は、江戸時代には大橋と呼ばれ、古利根川に架かる唯一の橋であった。長さ16間(約29m)、横3間(約5m)の板橋で、高覧が付いていた。架け替えにあたっては、幕府が費用を負担し、往来を妨げないように仮橋が架けられた。新町橋の上流には、上喜蔵河岸と呼ばれた船着場があり、石垣の一部が現存している。江戸時代、粕壁宿では共同で河岸を利用し、古利根川の水量が多い6月中旬~8月中旬(旧暦)には、小型の高瀬船などで米や生活物資を運搬した

【最勝院・春日部重行公憤】

日部重行公の墓がある最勝院。秋にはイチョウの木から落下した葉っぱと銀杏で、地面が覆い尽くされています。広大な敷地ではかつてサーカスが行われたこともあるそうで、じっくりと見て回りたくなる寺院です。

春日部重行公(かすかべしげゆきこう)は、南北朝時代に後醍醐天皇に味方して戦った武将です。その活躍により、下総国下河辺荘春日部郷などの地頭職を授かりました。また、最勝院は明治時代に粕壁小学校や粕壁税務署などにも利用されていました。

【成就院 】

真言宗智山派(ちさんは)のお寺で最勝院の末寺です。

ご本尊は大日如来坐像です。 脇仏は阿弥陀如来坐像 聖観音菩薩坐像です。

境内には七福神の石像があります。

春日部ではお正月の七福神巡りは有りませんが、ここに来れば1か所で済ませることが出来ます。

これらの七福神は、左から弁財天(唯一女性・インド)・福禄寿(中国)・毘沙門天(インド)・寿老人(中国)・恵比寿様(唯一日本)・大黒天(インド)・布袋様(中国)・・・

実在の僧となっています。

【妙楽院】

月光山(がっこうさん)妙楽院と言います。(寺号はありません。)

宗派は真言宗智山派(ちさんは)で最勝院の末寺です。

ご本尊地蔵菩薩立像です。

大乗妙典供養塔はお地蔵様と供養塔が一つになった珍しい石像物です。この供養塔は長い間、地中に埋まっていましたが25年ほど前に住職が、お地蔵様の下に文字があることに気づいて掘り起こしたところ見つかったものです。

正面には「奉納大乗妙典供養」と刻まれています。大乗妙典とは法華経のことで、お経の供養のために建てられたということがわかります。また、270年前に刻まれた文字ですが、地中にあったためきれいに残っています。

【玉蔵院】

真言宗智山派寺院の玉蔵院は、玉蔵院は、延元元年(1336)春日部左近蔵人家縄はこの霊を弔うため、館の東側川戸寺地に僧俊栄に依頼して創建されたと伝えられます。浜川戸八幡神社のもと

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます