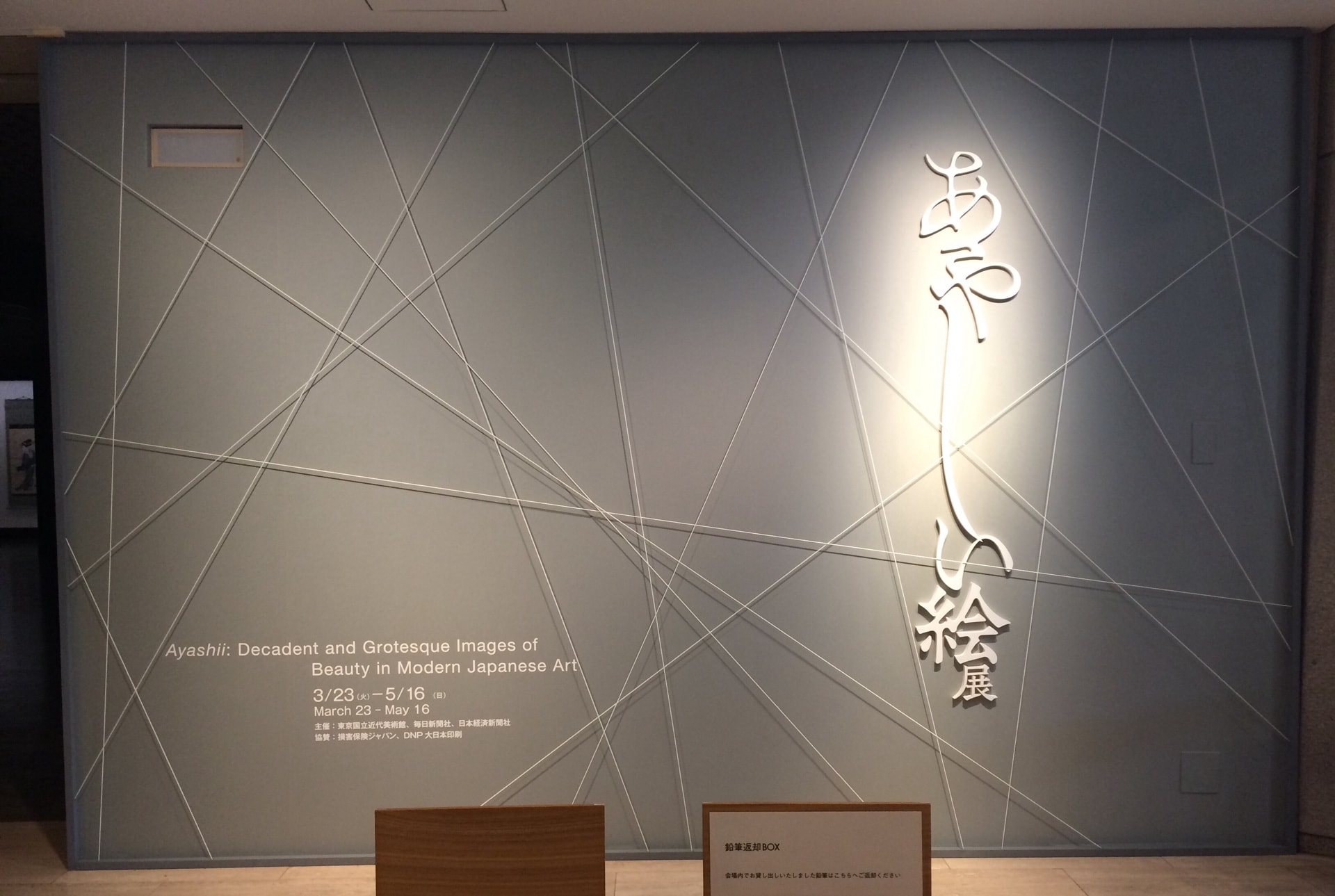

あやしい絵展

2021年3月23日〜5月16日

(臨時休館:4月25日〜5月11日)

東京国立近代美術館

和暦で言えば明治30年代中頃から大正末くらいまで、西暦で言えば20世紀第1四半世紀の時代を中心に、日本における「退廃的、妖艶、グロテスク、エロティックな」美しさを持つ「あやしい」美術作品を紹介する展覧会。

【本展の構成】

1章:プロローグ 激動の時代を生き抜くためのパワーをもとめて(幕末~明治)

2章:花開く個性とうずまく欲望のあらわれ(明治~大正)

1)愛そして苦悩ー心の内をうたう

2)神話への憧れ

3)異界との境で

4)表面的な「美」への抵抗

5)一途と狂気

3章:エピローグ 社会は変われども、人の心は変わらず(大正末~昭和)

後期入りした本展を訪問。

本展は、一部作品を除き撮影可能。

以下、主に気になった作品を撮影した画像とともにメモする。

最初の展示室は、導入部

灯が抑えられて。

前期に引き続き、稲垣仲静《猫》 と安本亀八 生人形《白瀧姫》が展示。

安本亀八 生人形《白瀧姫》 明治28年頃、桐生歴史文化資料館

生人形《白瀧姫》は、見世物興行用ではなく、桐生市の日本織物株式会社が敷地内の織姫神社に安置するために注文したもの。

「経年劣化のため現在は着衣と手の持ち物が新調され、頭髪が一部補われて唇や爪にも彩りが新たに添えられているが、きめの細かい肌や目元は当初のままである」とのこと。

「わずかに開いた口からは本物そっくりに作られた歯や舌が覗く」との説明があるが、見えない。

1章 プロローグ(幕末~明治)

「江戸時代代表」のあやしい絵は、前回の曾我蕭白から、祇園井特《美人と幽霊図》江戸時代19世紀、東博(撮影不可)に変わっている。この後、渓斎英泉に展示替え予定。

河鍋暁斎《地獄極楽図》東博は、4/6〜18の展示期間なので見逃したこととなる。

歌川国芳、月岡芳年、落合芳機の血みどろ絵が続く。

2章-1 愛そして苦悩ー心の内をうたう

藤島武二は、前期に引き続き、《婦人と朝顔》明治37年、個人蔵(撮影不可)や 《夢想》明治37年、横須賀美術館 などの展示。《音楽六題》明治34〜39年、ひろしま美術館 は、前後期3点ずつの展示である。

藤島武二《夢想》明治37年、横須賀美術館

2章-2 神話への憧れ

青木繁による神話画のコーナー。

通期展示の《大穴牟知命》 明治38年、アーティゾン美術館(撮影不可)のほか、新たに《「わだつみのいろこの宮」下絵》が登場。

青木繁《「わだつみのいろこの宮」下絵》明治40年、栃木県立美術館

古事記の物語。

(下絵では登場しないが完成作では)上方の裸の男は山幸彦。

左側の赤い衣の女性が豊玉姫、右側の白い衣の女性は姫の侍女。

兄・海幸彦から借りた釣り針を紛失して海の中に潜り、そこで遭遇した海の底の宮殿。山幸彦と豊玉姫は恋に落ちる。

参考:完成作(所蔵館アーティゾン美術館訪問時に撮影)

2章-3 異界との境で

「安珍・清姫伝説」、泉鏡花「高野聖」、人魚など、いろいろな作家が物語の一場面を描いたあやしい絵を見比べるコーナー。

鏑木清方《妖魚》が展示(〜4/4)されていた場所には、橘小夢の2点、《若菜姫》大正8年、個人蔵 と《水魔》昭和7年、個人蔵 が展示(撮影不可)されている。

2章-4 表面的な「美」への抵抗

大正時代に描かれたあやしい女性たち。もっとも本展っぽいコーナー。

北野恒富《淀君》大正9年、耕三井博物館

村上華岳《裸婦図》重文、大正9年、山種美

重文《裸婦図》が後期登場。

「東洋のモナリザ」というか、「東洋の裸のモナリザ」というか、「モナリザ」を引き合いに出したくなる作品。久々の対面だが、北野恒富が隣にあると、より清らかさが際立つ印象。

「私はその眼に観音や観自在菩薩の清浄さを表わそうと努めると同時に、その乳房のふくらみにも同じ清浄さをもたせたいと願ったのである。それは肉であると同時に霊であるものの美しさ、髪にも口にも、まさに腕にも足にも、あらゆる諸徳を具えた調和の美しさを描こうとした、それが私の意味する『久遠の女性』である。」

島成園《鉄漿(おはぐろ)》大正9年、大阪市立美

梶原緋佐子《古着市》大正9年、京都国立近代美

女性画家による2点。島の《鉄漿》は強烈、やはり自分で自分をいじるときは人に見せられない集中顔になる。梶原の《古着市》は、市井の女性の余裕のない生活を伺わせる。

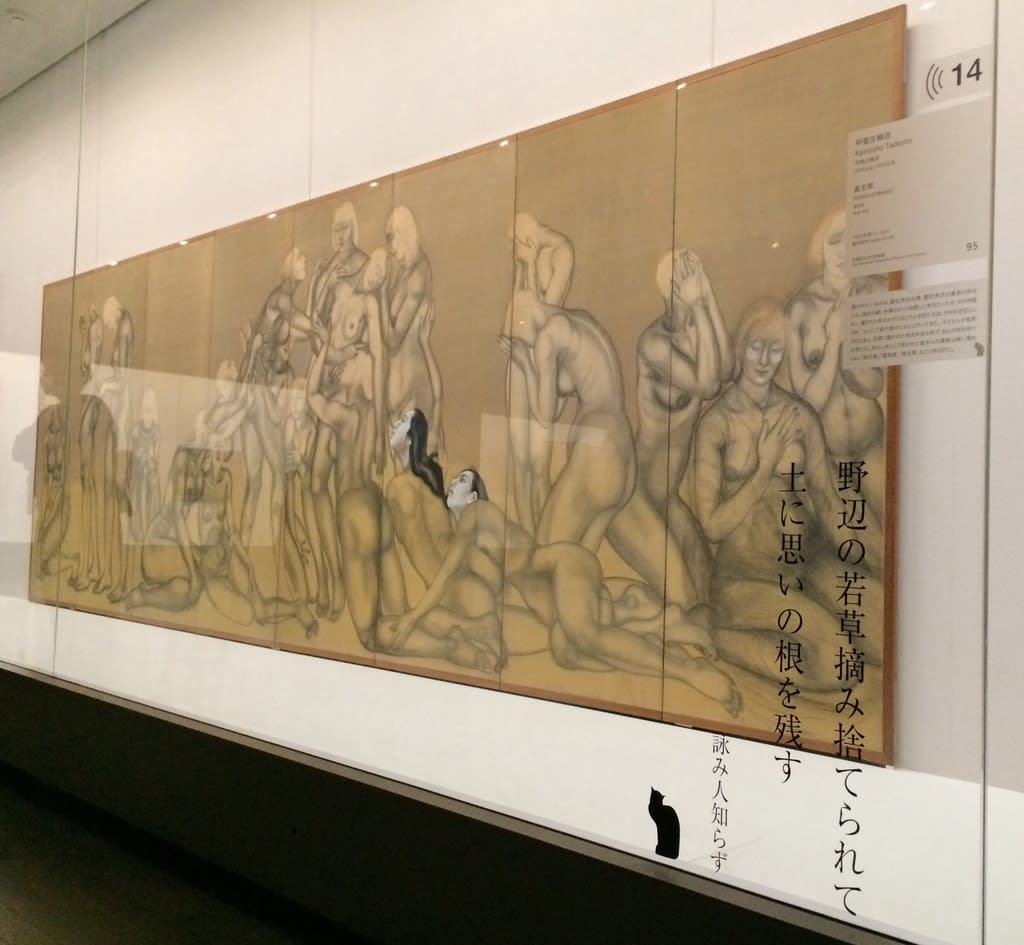

甲斐庄楠音《畜生塚》大正4年頃、京都国立近代美

甲斐庄楠音《横櫛》《春宵(花びら)》《毛抜》《母》、大正4〜昭和2年、いずれも京都国立近代美

甲斐庄は、前期に引き続き5連発、あやしい絵の極致。 詠み人知らずの歌が添えられているのも一興。

岡本神草《口紅》大正7年、京都市立芸術大学芸術資料館

岡本神草《骨牌を持てる半裸女》大正12年頃、京都国立近代美

京都市立絵画専門学校の卒業制作として制作されたのが《口紅》。

卒業時点では未完成の状態で、その後完成させ、その年の第1回国画創作協会展(国展)に出品、注目を集める。

このとき、甲斐庄楠音《横櫛》✳︎と樗牛賞を競い合う。村上華岳が推す楠音の《横櫛》と、土田麦遷が推す神草の《口紅》。両者譲らず最終的には竹内栖鳳の裁定で、金田和郎の《水蜜桃》が受賞する。

ろうそくの薄明かりで化粧を直す舞妓。熱中し、周りを気にしていない様子。赤い下唇、小さい歯、カラフルな筆、えらく細い腕。いきなり画業最高傑作を誕生させてしまった感。

✳︎このときの甲斐庄《横櫛》は第2バージョン。本展に出品されている《横櫛》はその2年前に制作された第1バージョン。なお、大阪会場には第2バージョン(ただしその後の改変により当時の雰囲気は残っていないと言われている)も出品予定。

ほかに、秦テルヲなど。

2章-5 一途と狂気

鏑木清方《金色夜叉の絵看板》明治38年頃、鎌倉市鏑木清方記念美 や、山岸荷葉題字・鏑木清方・寺崎廣業・久保田米齋・鰭崎英朋・武内桂舟画《不如帰の絵看板》明治38年、豊川閣妙巖寺(豊川稲荷)など。

上村松園《花がたみ》大正4年、松伯美

3章:エピローグ(大正末~昭和)

新聞、雑誌、書籍などの印刷物の挿絵など。小村雪岱ほか。

小展示室で密が懸念されたのだろう、 小展示室内の展示数を減らし、その分を外に展示している。

私的な収穫は、いずれも再見であるが、村上華岳《裸婦図》と岡本神草《口紅》の2点をじっくりと観れることができたこと(撮影もできたこと)か。

本展は前後期制であるが、一部作品は4/25までの展示。また4/27から登場する作品も何点かある。

本展は意外?と人気があるようで、日・時間帯によっては相当混雑しているようだ。

東京のあとは、大阪歴史博物館に巡回する(7/3〜8/15)。大阪会場限りの出品作もある。