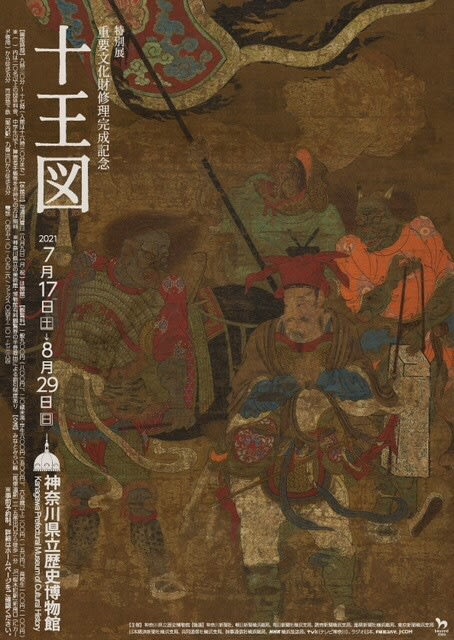

重要文化財修理完成記念

十王図

2021年7月17日〜8月29日

神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館が所蔵する中国南宋時代13世紀の《十王図》(重要文化財指定)が、5年間に渡った修理の完了を受け、全10幅を修理後初公開。

加えて、神奈川県に所在する12点+千葉県に所在する1点+大倉集古館所蔵の1点の《十王図》の展示。

計15点が出品される《十王図》尽くしの展覧会。

「十王」とは、人の死後に亡者の罪の軽重をただして転生先を決めると考えられた10人の判官を指す。閻魔はその一人。唐時代中後期成立の経典に説かれ信仰が盛んとなってから、断続的に造形化されたという。

本展の主役で最初に登場する神奈川歴博の《十王図》は、全10幅で、8幅が王を、2幅が使者を描く(2王が欠けていることになる)。

状態が悪かったらしく、欠損部分が多い。判官や侍者は総じて残るものの、画面下部に描かれる獄卒の鬼は判別しづらく、亡者たちはほぼ姿・形を失っている状態。

続いて、図像が神奈川歴博作品と概ね同じ系統である《十王図》3点が並ぶ。

小田原・総世寺(中国明時代14世紀の作)、鎌倉・建長寺、横須賀・能永寺(ともに室町時代16世紀の作)の所蔵。

うち、小田原・総世寺の《十王二使者図》全12幅(後期は7幅の展示)は、保存状態が概ね良好で、神奈川県博作品の欠損部分がどんな図だったのかを想像できる作品。

この3点の《十王図》の第6幅を並べて表現の違いを確認できるコーナーもある。

同じく図像が同系統の大倉集古館所蔵の絵巻物《探幽縮図 地獄十王図巻》も展示。

もう一つの展示室には、横浜・称名寺所蔵の陸信忠の署名を有する中国元時代13〜14世紀の《十王図》(全5幅、後期は2幅の展示)から始まって、鎌倉時代13〜14世紀から江戸時代18世紀までの《十王図》が計10点(後期は計43幅)並ぶ。

格調のある描写から、次第に、素朴絵というか庶民的な画風へと移っていく、そのような並びになっている。

それに伴い、描かれる亡者の数が増え、責め苦の描写もどぎつくなる。絵のメインは責め苦の様子。

過去私が見た《十王図》で記憶に残る作品は、日本民藝館所蔵の《十王図屏風》や三井記念美の展覧会で見た東京・東覚寺の《地獄・十王図》など、もっぱら「素朴絵」系の《十王図》。責め苦にあう亡者たちの描写を中心に楽しんだ。それは、様々な作品があるなかの一つとして「十王図」を見ていたからできたこと。

「十王図」オンリーだと、さすがに責め苦の描写に疲れてくる。

もし、幼少時に、今ぐらいの暑い時期に、近所の寺で、薄暗い座敷で、このような十王図を間近で見せられたら、その場ではじっくりと眺めるが、後で思い出して、夢に出てきて、怖い思いをする。見たことを悔やむ。トラウマになる。見る機会は私にはなかったが、あったならば必ずそうなっただろう。

そんななか、ホッと一息つけるのが横浜・称名寺所蔵の《十王図》(江戸時代18世紀)。亡者の救済を明示する点に特徴があるという。全10幅のうち第5幅と第6幅の2幅の出品だが、その2幅には、「亡者が首枷を外される」、「念仏の功徳によるものか獄卒の持つ槍の先端が蓮華に変じている」描写がある。

悲惨をただ示すだけではよろしくない。

救いを示すことは大切なこと。

悲惨のなかで救いに繋がるものを示すことが重要。