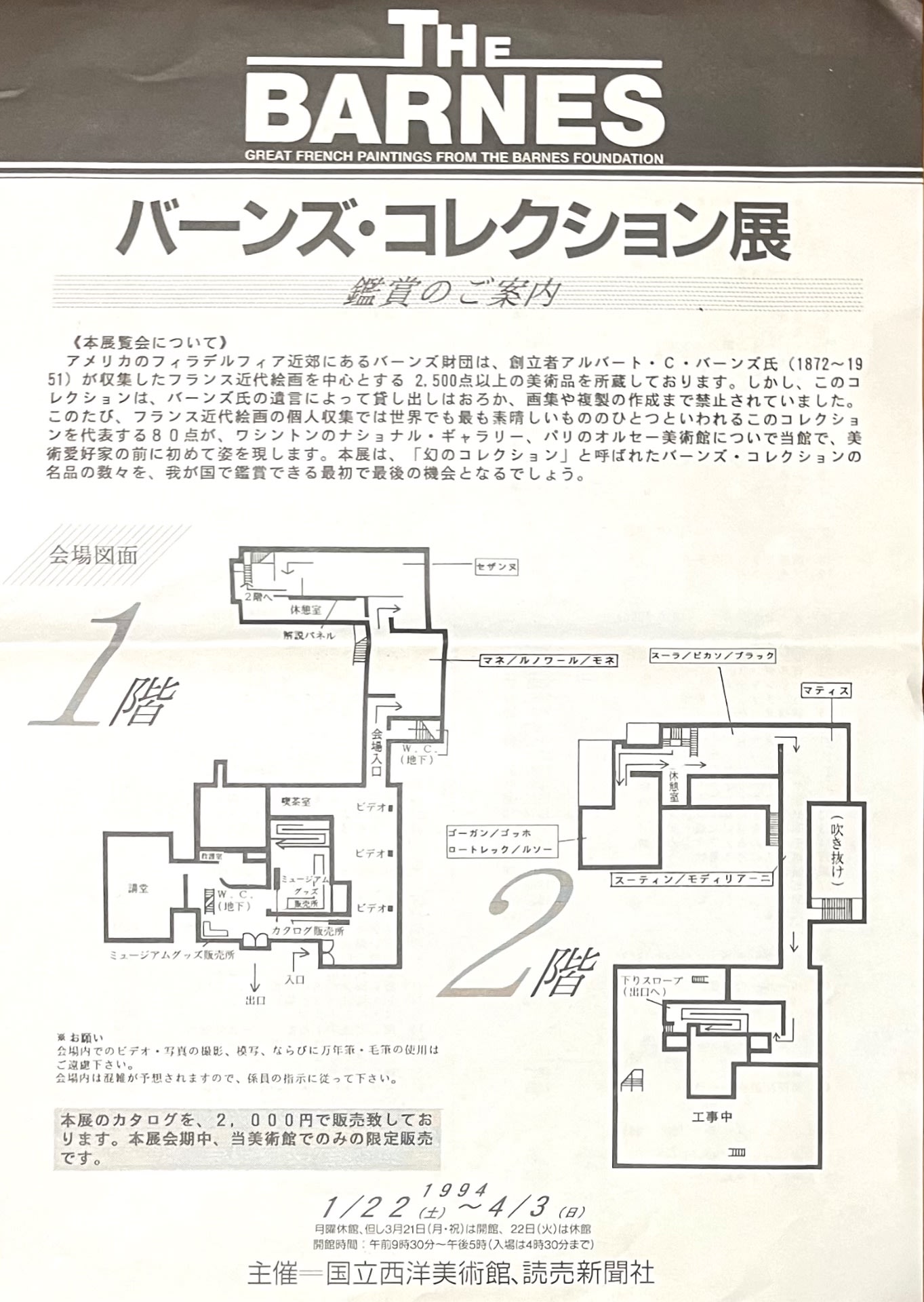

バーンズ・コレクション展

1994年1月22日〜4月3日

国立西洋美術館

入場者数 1,071,352人。

1日あたり 17,279人(会期62日間)。

国立西洋美術館の展覧会における入場者数第1位。

平成時代の美術展の入場者数第1位。

歴代展覧会における単館入場者数は(おそらく)第3位。

バーンズ財団が、施設の老朽化に伴う修復資金の捻出のため、所蔵作品の館外貸出の禁止を一時解禁して、開催した国際巡回展。

最大7時間待ちであったらしい。

国立西洋美術館年報Nos.27-28(April.1992-March.1994)

高橋明也「バーンズ・コレクション展」

過剰とも思われる宣伝によって、結果的には作品の鑑賞条件の限界をはるかに越える入場者が殺到したことをはじめ、企画、運営のさまざまな面において多くの問題が浮かびあがった展覧会であった。そして最大7時間待ちという入場のための混乱は、とりわけマスコミの報道などによって社会的にも喧伝されることとなった。

図録の販売部数は約50万部であったらしい。

単純計算で入場者の2人に1人。複数回の訪問あるいは家族での訪問もあるだろうから、入場者の大半が購入したのだろう。

「JT-ART-OFFICE」サイト掲載

「新 アートの時代②」

当初国立西洋美術館と読売新聞社では、カタログの表紙をアンリ・マティスの「生きる喜び」(1905-06年)に決め、万単位での準備を済ませていた。ところがバーンズ側は、図柄が背の部分で分断され、絵のなかに「文字まで刷りこんでいる」という理由で訂正をもとめてきたのだ。美術館はあわててアンリ・ルソーの「熱帯の森を散歩する女」(1905年)に差し替えて、全体をつくり直したのだった。

私が持っている図録の表紙は、マティス版。少し貴重?

長年ワシントン・ナショナル・ギャラリー、オルセー美術館、国立西洋美術館の3館のみの巡回と思っていた。

「美術展ナビ」サイト掲載

「イチローズ・アート・バー 第29回・第30回」

超のつく名画展として、また例のない高額な借用料や巡回展反対訴訟をも話題としつつ、バーンズ・コレクションの国際巡回展はワシントン、パリに続いて東京で無事開催された。さらに巡回が始まってから追加開催が決まったテキサス州フォートワース、カナダ・トロントを経て、財団の「地元」のフィラデルフィアへ。最後は大西洋を渡ってドイツ・ミュンヘン、と世界各地で熱狂的に受け入れられた。東京では107万人が訪れ、「社会的現象になった」と言われ、ミュンヘンでは最後の3日間は24時間開館で殺到する観客に応えた。

米2都市・カナダ・ドイツも巡回していたのか。

ピカソ作品の著作権裁判でも知られる本展。

「著作権法務相談室」サイト掲載

『「バーンズ・コレクション展事件 引用・時事事件報道」についての判例』

図録、入場券・割引引換券、新聞記事掲載、複製画。

当時(2年間ほど)展覧会関係物を突っ込んでいた箱を確認すると、「バーンズ・コレクション展」のチラシ、出品リスト、入場券があった。

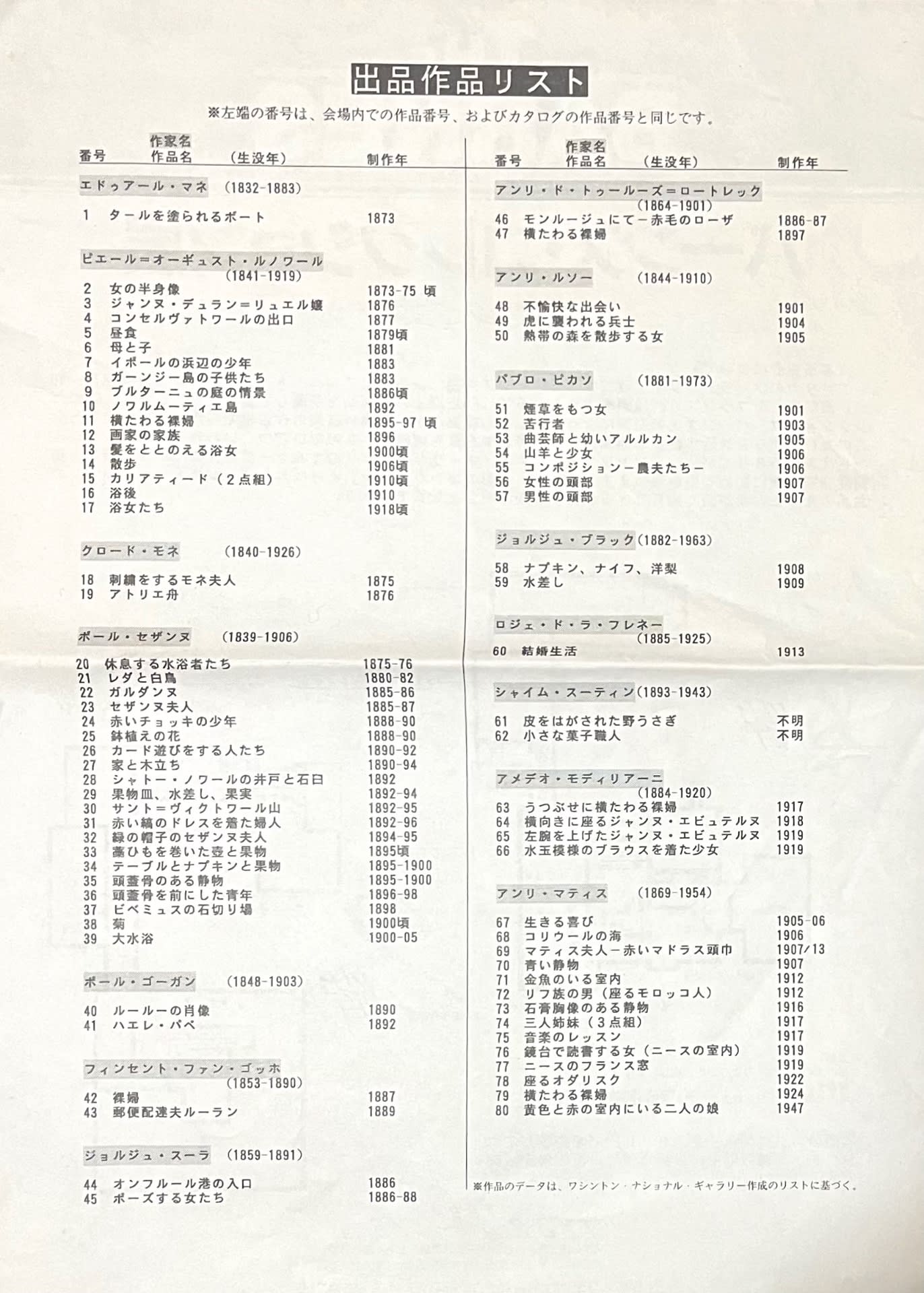

以下、出品リストの画像。

当時の国立西洋美術館には、まだ企画展示室がなく、本館と別館の展示室(現在は常設展にて利用)にて開催している。しかも、本館2階展示室は工事中。

当時の訪問記憶(当然に曖昧)

最初は、会期初日の土曜日の午前、開館時刻から少し過ぎたくらいの到着。

チケットは、スムーズに購入できたと思う。

ただ、会場内は既に人でいっぱい。これほど人がいる展覧室は初めて(当時)。作品に近づけず、連れもいたので、離れたところからひととおり見て、図録を購入して、退館した記憶。

再度は、3月の春休み期間の平日、待ち行列を覚悟しての一人訪問。

3時間待ちか4時間待ちかの案内で、誤差マイナス20分で入場。ほぼ正確。

貴重さが分かっていないこともあってか、作品自体の記憶はない。

ただ、スーラの大画面の代表作《ポーズする女たち》が壁にかかっているのを遠くから眺めた記憶だけは残っている。ずいぶん高い位置に展示していたのだろう。

本展の反省か、その後の大規模西洋美術展において日時指定優先入場券が導入された記憶がある。通常券より200円程度高めだったような。効果薄だったのか売れなかったのか、間も無く見かけなくなった。

今眺め返ししてみると近代絵画史が鮮やかによみがえります。

コメントありがとうございます。

12,000円の豪華本ありましたね。高くて手が出ず、2,000円の展覧会図録で済ませました。

ご主人の美術散歩HPを改めて拝見しました。日曜日の鑑賞だったようですね。館内は混みあっているが、十分に堪能できた旨。この時代の展覧会記録を残してくださっていることをありがたく思います。私は、今となっては混雑しか記憶に残っていません。