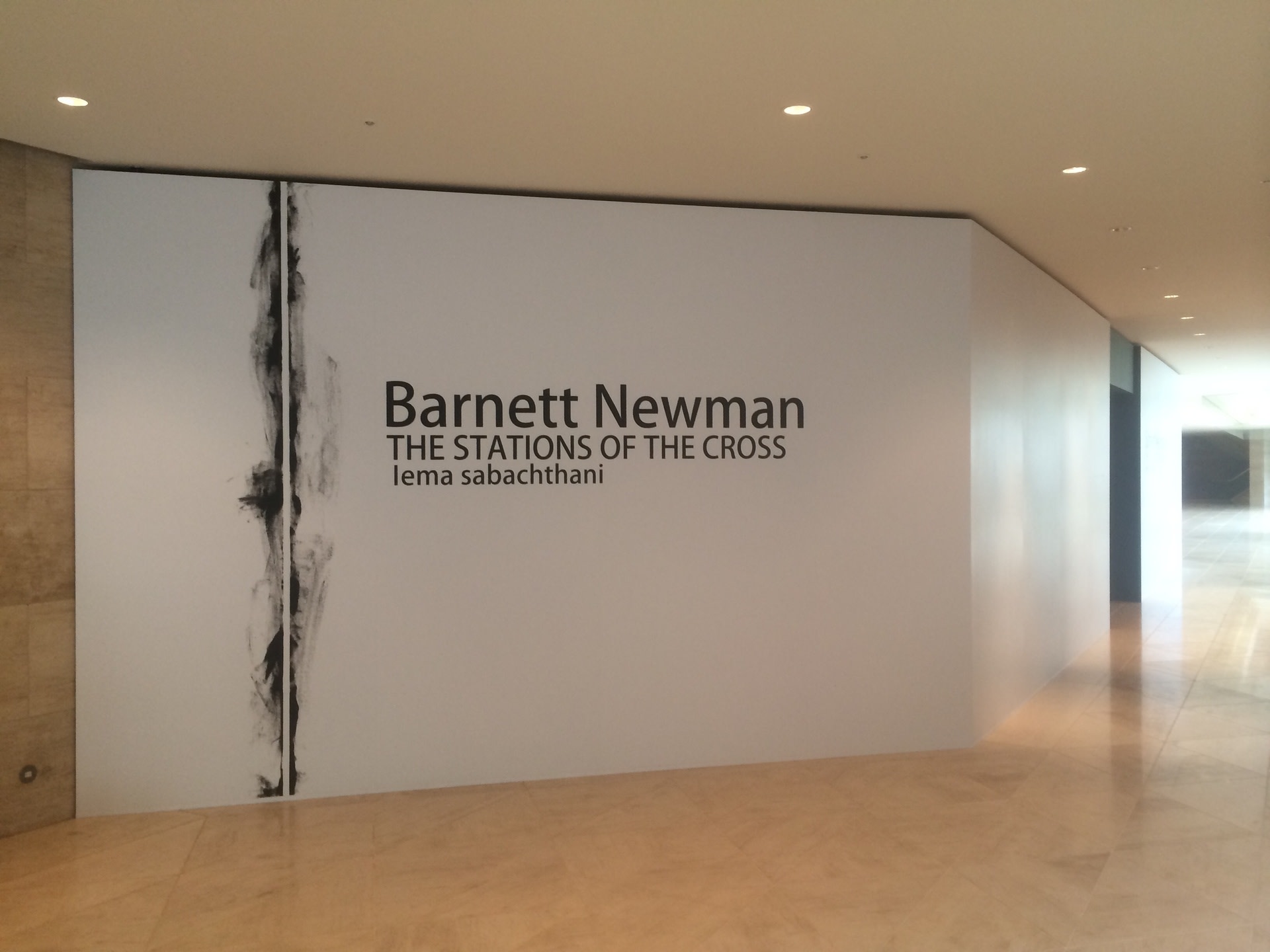

バーネット・ニューマン -十字架の道行き-

2015年3月14日~6月7日

MIHO MUSEUM

バーネット・ニューマン。名前を聞いてもすぐにはわからない。

ポロックやロスコと並ぶアメリカ抽象表現主義の中核的存在?

1905年生、1970年没?

川村記念美術館が2013年に売却し103億年の譲渡益を得たという≪アンナの光≫の作者。ああ、なるほど。

本展は、画家の後期の連作、ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵の≪十字架の道行き≫14点と≪存在せよII≫の全15点で構成される。

大きな展覧会の一部としてではなく、本連作のみに焦点をあてた展覧会としては、1966年のグッケンハイム美術館における「十字架の道行き」展以来だという。

これは見ておきたい気がする。で、訪問。

会場に入る。

決して広くはない、八角形の展示スペース。

360度、ニューマン作品に囲まれる。

1枚の大きさは、198cm×153cm前後(≪存在せよII≫は205cm×185cm)。

眺める。

歩く。

部屋の真ん中に立つ。

立ち位置が難しい。どこに立っても15点全部は見渡せない。≪存在せよII≫の真ん前に背を向けて立てば、首を動かす必要はあるものの、≪十字架の道行き≫14点を見渡すことができる。その場合、≪存在せよII≫を見ようとする人にとって、私は明らかに邪魔になる。

どうやらこの連作は、ぐるぐると歩きまわって、1つ1つ見ていく作品のようだ。

もっと長い時間、この展示空間にいれば、何かを感じられそうな気もする。

ただ、私の滞在時間では、それは無理だった。

気になる展示空間である。

【チラシより】

「十字架の道行き」とは、本来イエス・キリストの受難を死の宣告から磔刑など14の場面であらわす、キリスト教美術の伝統的な主題のひとつです。しかし本連作は、そのような逸話を描いたものではありません。その真のテーマは、副題“レマ・サバクタニ”-十字架の上でイエス・キリストが叫んだ言葉-に隠されています。それは、時代も宗教も人種も越えた根源的な問いへの挑戦とも言えます。

【十字架の道行き】

第一留 判決を受けるイエス

第二留 十字架を負う

第三留 最初のつまずき

第四留 聖母に会う

第五留 キレネ人シモンに助けられる

第六留 ヴェロニカ聖顔を拭う

第七留 再びつまずく

第八留 エルサレムの女たちを慰む

第九留 三たびつまずく

第十留 衣を剥がされる

第十一留 十字架へ釘づけされる

第十二留 十字架上に息絶ゆ

第十三留 十字架より降ろされる

第十四留 墓に葬られる