中国の少数民族を語る ― 梅棹忠夫対談集 筑摩書房

| 中国の少数民族を語る―梅棹忠夫対談集筑摩書房このアイテムの詳細を見る |

1987年2月27日 初版第1刷発行

編者(梅棹忠夫)

編者は1920年生まれ。1943年京都大学理学部卒。大阪市立大学助教授を経て1969年京都大学人文科学研究所教授。現在、国立民族学博物館長。戦前、京都の学生が中心となって行った大興安嶺の探検隊員の一人。

この一連の対談は国立民族学博物館の広報誌「月刊みんぱく」の巻頭に連載されている「館長対談シリーズ」のなかから選んだ、とある。

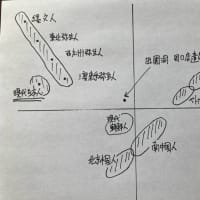

中国にすむ民族は中国政府が承認が必要だそうだ。現在56の民族がある。その内、最大の民族は漢民族。その漢民族とは何かというと「漢語」を喋る人のこと。実態は少数民族であっても独立した言語体系を維持できていないと通常使う言語は漢語となり、その場合は独立した民族とは認められないそうだ。つまり漢民族とはそういう寄り集まりなのだということを中国政府自らが認めていることになる。

以下メモより。

--↓---------------------------------------

p3 中国の民族は国家が認定する。

1979年に認定されたチノー族がもっとも新しい。

中国には56の民族がある。

p4 「中国民族誌」 周達生助教授(民博)

p7 少数民族は国家民族事務委員会の管轄下におかれる

p8 漢語を話す人は漢族とされる

p13 チベットは長安を占領したこともある

p17 学者は政治にタッチしたら研究にならない

p26 「チベットの都 ラサ案内」 1982年平河出版社 金子英一

p32 チベット ヤルツァンポ川の流域は大麦畑が続いて豊かな土地

p33 スウェン・ヘディン「熱河」白水社1978年

清朝史をラマ教の流れにそって書いてある

p34 四川省の半分はチベット人

p37 湖南省湘西土家族苗族自治省桑植県

1984.6白族として認められた人々 40000人

この2年間(1986年)で2倍に増加

p48 白語の40~60%は漢語から

p49 白語 主・目・動 日本語と同じ

p51 南詔王国 最近は白族の国として見られている

以前はタイ族の国としていた

p52 ジョセフ・ロック 「西南中国の古代ナシ王国」

ピーター・グーラート 忘れられた王国

p54 フランシス・シュー 「祖先の庇護のもとに」

白族を描いたもの

p55 フィッツジェラルド 「五華楼」

p59 雲南には照葉樹林はなくなっている

p63 青銅器をつくるために木々は切られた

p65 西日本は照葉樹林帯だが松林が多い

p67 白族にはチーズがある

p83 西夏帝国

初代李元昊 1038年

嵬名吾祖 ⇒ 西夏語でギミウ部族の皇帝の意味

p88 西夏文字は西夏が滅んでからも生き続けた

河北省居庸関過街塔の碑文 1345年

北京南西の保定にある寺から1962年に西夏文字の碑文が出る

明代のもの

p120 野村雅一 「しぐさの世界」

p124 白頭山麓の恵山鎮署

共(産)匪と戦う日本最大の警察

p126 瀋陽にある中国科学院森林土壌研究所

日本の学者が大戦後も留用された

p130 オンドルの煙突

楡の木(ニレの木)の丸太をくりぬいたもの

p132 ダムが出来たため瀋陽の郊外も水田が広がった

p133 水田耕作が定着したのは満州国の時代

朝鮮族が持ち込む

p135 戦後ダムが出来て日本の東北地方から技術を移転

水田が広がったのはここ10年

p142 中国の自然破壊は凄い

中国最後の森林は東北部

後はない

小興安嶺、大興安嶺も危機に瀕している

p143 愛新 ⇒ 中国語では金

p151 辛亥革命後、孫文「興漢滅満」というスローガン

満州族を滅ぼしにかかる

p152 十数年前 満州族は二百数十万人

1982年 満州族は四百三十万人

満州族であることを隠していた人々が名乗り始めたため

p153 北京の普通話は北京官話がもと

北京官話は英語でマンダリン

マンダーレンは満大人のこと

北京語のもとは満州人の貴族が使っていた言葉

p154 チャイナ服

チーパオ

旗袍

旗人の服

満州族の服

p155 ジンギスカン料理は満州人の料理

p205 チュルク系(トルコ系)

p218 パントゥラニズム(汎トゥラン民族主義)

突厥大帝国

p221 ロシア人を引っかいたらタタールが出てくる

p222 赤の広場でソ連軍が行進しているあの格好はモンゴルの姿

--↑---------------------------------------

>ロシア人を引っかいたらタタールが出てくる

↑これはヨーロッパの言葉だそうだが良いことを聞いた。ロシアはモンゴルの皮をかぶっているというわけだ。

これと同じで北京を引っかいたら満州が出てくるていうのもありか。

パントゥラニズム(汎トゥラン民族主義)も面白い。突厥大帝国・・・。

お探しのものは見つかりましたでしょうか?

↓人気blogランキングにご協力ください↓