久慈琥珀で有名な岩手県久慈市に秩父畠山氏所縁の諏訪神社があります。

この諏訪神社は文治五年に重忠が創建したと伝わっています。

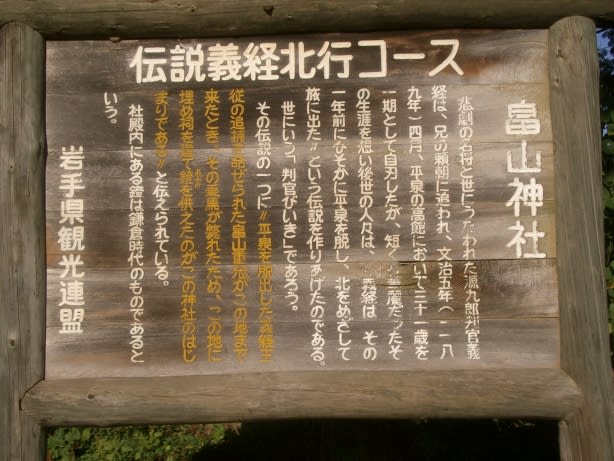

諏訪神社案内板

悲劇の名将と世にうたわれた

源九郎判官義経は、兄の頼朝に

追われ、文治五年(一一八九年)

四月、平泉の高館において三十

一歳を一期として自刃したが、

短くも華麗だったその生涯を想

い後世の人々は〝義経は、その

一年前にひそかに平泉を脱し、

北をめざして旅に出た〟という

伝説を作りあげたのである。

世にいう「判官びいき」であ

ろう。

その伝説の一つに〝平泉を脱

出した義経主従の追捕を命じら

れたのが畠山重忠であったが、

落ちゆく義経に同情した同人は

わざと矢をはずし義経を助けた

〟と伝えられている。

その時、松の木にあたった矢

を神体として祠を建てたのがこ

の諏訪神社のはじまりであると

いう。

諏訪公園

久慈にある佐幸本店の「山のきぶどう」が好きな浄法寺でした。

この諏訪神社は文治五年に重忠が創建したと伝わっています。

諏訪神社案内板

悲劇の名将と世にうたわれた

源九郎判官義経は、兄の頼朝に

追われ、文治五年(一一八九年)

四月、平泉の高館において三十

一歳を一期として自刃したが、

短くも華麗だったその生涯を想

い後世の人々は〝義経は、その

一年前にひそかに平泉を脱し、

北をめざして旅に出た〟という

伝説を作りあげたのである。

世にいう「判官びいき」であ

ろう。

その伝説の一つに〝平泉を脱

出した義経主従の追捕を命じら

れたのが畠山重忠であったが、

落ちゆく義経に同情した同人は

わざと矢をはずし義経を助けた

〟と伝えられている。

その時、松の木にあたった矢

を神体として祠を建てたのがこ

の諏訪神社のはじまりであると

いう。

諏訪公園

久慈にある佐幸本店の「山のきぶどう」が好きな浄法寺でした。