くら寿司のロボット化、デジタル化の歴史

ここからは、くら寿司の動向について詳しく述べていこう。同社には創業者で現在も同社代表を務める田中邦彦氏の

イズムが企業文化として存在している。それは「まずは自分たちで考える、そして実行する」ということ。従業員一人

一人が主体性を持って行動するという意識が「全員経営」となって定着している。

これを背景にして、同社は飲食業界の中でもロボット化やデジタル化にいち早く取り組んできた。

その事例を時系列で紹介しよう。

・水回収システム(1996年):テーブルの皿回収ロボットにすし皿を投入すると、水流により皿が洗い場まで運ばれる。テーブル上でのお皿の積み上げをなくし、片付け作業の負担を軽減できる。

・時間制限管理システム(1997年):商品がレーンの上で空気に触れている時間を管理して規定時間を超えたときに廃棄する。

・製造管理システム(1998年):すしカバーに取り付けたQRコードなどによってレーン上にある商品が空気に触れている時間と個数などを管理。また、顧客の滞在時間によって変化する消費皿数(食べる量)を予測。係数化した「顧客係数」を厨房に表示し、レーンに流す皿数を最適化、廃棄ロスを軽減している。

・ビッくらポン(2000年):水回収システムと連動し、5皿に1回抽選ゲームができる。「当たり」が出たらオリジナルの景品をプレゼントする。子供に大人気のシステム。

・タッチで注文(2002年):各テーブルにタッチパネルを置いて、これをタッチしてオーダーする。

・抗菌寿司カバー(2011年):従業員もお客も、カバーに直接触れずに商品を出し入れできる、くら寿司独自開発のカバー。鮮度だけでなく、空気中に漂うウイルスや飛沫からすしを守る。これと前述の時間制限管理システム、製造管理システムが組み合わさることによって商品のバラエティを保ち、顧客満足度を高める。

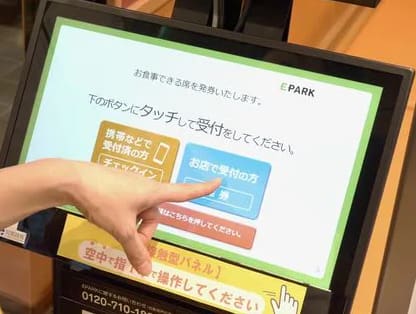

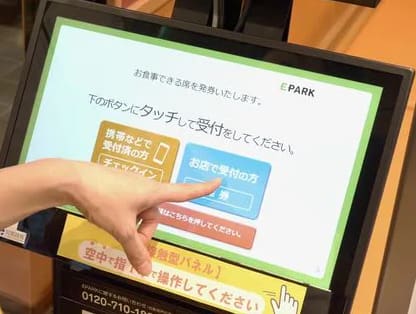

・自動受付・案内(2017年):スマホアプリから「時間指定」で予約ができ、自動的に客席まで誘導するシステム。顧客の待ち時間の低減や、対従業員との非接触を実現。また、最新の店では、特殊センサーが設置されていて、画面に触れることなく操作可能。

・スマホで注文(2019年):メニュー注文用タッチパネル(タッチで注文)を業界に先駆けて導入したが、2019年には席にあるQRコードを読み込むことで、顧客が自分のスマホから注文可能とした。皿の投入口に入らないサイドメニューなどもビッくらポンに加算される。

・セルフチェック(2019年):すしが流れるレーンの上部に小型カメラが設置されていて、どのテーブルで何枚の皿を取ったか、AI画像を分析して検知。自動でカウントするため、従業員を介することなく会計に進める。

・セルフレジ(2020年):「自動案内」や「セルフチェック」などのシステムを組み合わせ、入店から退店まで従業員を介することなくサービスの提供が可能となる(「非接触型サービス」が実現)。自動受付と同様の特殊センサーを導入することで、タッチレス化も推進。

「テクノロジー開発部」で店長経験者が活躍

くら寿司が独自でロボット化、デジタル化を推進してきた背景には「テクノロジー開発部」の存在が

ある。

この部署は各店舗内のシステムの構想・開発・導入・点検に至るまで、同社のシステムに関することを

一気通貫で担当している。

社会で一般化しているセルフレジなどは、基本的に外注で作成されているが、同社が独自で開発した

システムは全部で約30、試作品も含めると約50以上のシステム開発に取り組んできた。

同部署には20~50代まで幅広い年齢の社員が在籍している。それぞれのキャリアは、数々のIT系企業を

経験してきた人物、学生時代にプログラミングを習得した人物、店舗で店長経験をした後に異動してきた

人物も多い。

これらの人員構成による開発のメリットは次のようなことが挙げられる。

まず、店舗経験のある人物が在籍することで、瞬時に店舗の状態や課題を把握して、店舗全体の課題を

統括的に解決できる。

テクノロジー開発の全てを自社内で行うことで、協力会社に委託するよりもコストが削減できるが、

これによって検証実験の回数を増やすことができて、問題解決に向けたさまざまなアプローチを試す

ことがきる。

そして、開発の段階から自社で行っていることで、システムの故障や問題が発生した時に、即座に対応

できる。

「経験や勘による判断から数値での管理」に

くら寿司が開発したさまざまなシステム中から、ここで2つの事例について紹介しよう。これらの

システムが、これまでのどのような不便を解決したのか、これによって従業員と顧客にどのような

メリットをもたらしたのかを述べたい。

まず「時間制限管理システム」と「製造管理システム」について。

これは、レーンを流れるすしの量や顧客の滞在時間を把握して、流す商品、数量、タイミングを自動で

分析するシステムだ。

従来は、これらを従業員の経験と勘を頼りに判断していたために、顧客満足度が低下したり、廃棄率に

変動があった。また、不足しがちなすしを準備したり、顧客が食事を終えた皿の積み重ねの状態を目視で

確認するなど従業員の負担が大きかった。

これらを解決するために、情報通信技術(ICT)を活用、流れている商品の種類や時間を管理する

システムを導入した。受け付けを終えた顧客に届けられる「自動案内」のデータを厨房と共有することに

よって、顧客の人数と滞在時間から目安となる消費量を算出。「抗菌寿司カバー」のQRコードにより、

流れている商品の種類や時間を管理。これらのデータを分析することで、新たに準備する商品と提供する

タイミングを算出できるようにした。

これによって、数的データで管理できるようになり、廃棄量の削減が可能になった。「抗菌寿司カバー」

に付いているQRコードを使って流れている商品や時間を管理することで、お客の消費動向を数値化し、

無駄のない商品提供が可能になった。このシステムが導入される以前の廃棄量は12%以上であったが、

導入後は6%となり、現在は3%となっている。

さらに、データを可視化できるようになったことから、あるべき数字や目標とする数字などの情報を

共有化し、店舗責任者や従業員を育成することが容易になり、出店拡大にも寄与した。

作業負担を軽減し、顧客満足度向上のための時間を捻出

次に「セルフチェック」について。

これは小型カメラとAIを活用することによって、お客が食べた皿の枚数を、従業員を介さず自動で正確

にチェックするシステムである。

開発の途上では、客席の上にカメラを設置して画像を認識させる、時間制限管理システムを応用した

赤外線で空き皿を認識させることを行ったが、それぞれに不具合があり、現状のシステムに行き着いて

いる。

このシステムのメリットはまず、従業員を介することなく会計金額の確認が可能になり、顧客の待ち

時間の短縮に寄与したこと。さらに、顧客の食べた皿数を確認する従業員の作業が減ったことで業務負担

が軽減し、接客に注力することが可能になった。

外食業界におけるテクノロジー開発は、当初は業界の長年の深刻な課題である「人手不足」を解消する

ことを目的とされてきたが、現在では片付けや会計などの時間を削減して、それにより生まれた時間を

接客に注力することで、顧客満足度を上げていく狙いが込められるようになり、また実際にその効果を

もたらしている。

1月19日、初の都市型店舗として「渋谷店」と「西新宿店」を同時にグランドオープンした。写真は渋谷スクランブル交差点近くのビル7階にある渋谷店の様子。