みなさま。いやあ毎日ホント暑いですね。私が学生の頃など、東京でもまだ、30℃を超えたらちょっとした話題でしたが、今は35℃以上になってやっとそんな感じです。素人目でみても、この間、最低5℃は気温が上昇した計算になりましょうか。

しかもこの暑さ、東京よりも南に行くと、むしろ和らいでくるから驚きです。国内でもそうですが、周囲の東南アジア出身の方々も、「ニッポン暑すぎ、おかしーよー」と口々に言います。ましてつい先日、花王がネット上で行なった調査では、在日外国人150人の7割超が「出身国より日本の方が暑い」と答え、何と中東・アフリカ出身者で83.3%にまで達するとのこと(東京新聞7月26日付夕刊)。たぶん温度だけでなく暑さの質も、「おかしーよー」なのでしょう。たしかに昼間に蝉の鳴く声も、夕方に蚊の舞う羽音も、めっきり減りました。

かくてエアコンなしには耐え難い、いや生命の危険すら危ぶまれる日常。その最先端に喘ぐ、私たちはまさに「サバイバー」。なぜこんな事態になってしまったのか? ほかでもない、それはエアコンを使ってるから…なんて、そんな笑うに笑えぬ、泣くに泣けぬパラドックスも否めません。もはやエアコンなしに事態は凌げず、エアコンある限り事態は深化の一途を辿るのみ。室内を涼しくすれば、代わりに熱を外に出し、外気が熱くなるほど、また室内を冷やし、するとさらに室外は…。ずっとこのくり返し。依存症を嗤うなら、まずわが胸に手を当てねばなりません。

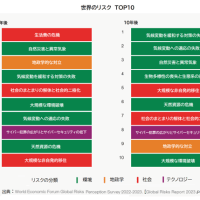

これは果たして天災なのか人災なのか? 自然支配の(不足でなく)過剰で自ら招き寄せた「自然」の脅威。それはたぶん、1980年前後以降、後期近代の≪リスク社会≫とともに顕在化した現象であり、ついには全地球史の地質年代レベルにまで、≪人新世≫(Anthropocene)なる呼称を提起するに至りました。後者もまた、1950年代には起始し、90年代には本格化したとみられています。

ところでこれは、地球環境だけのことでしょうか? 同じことが、私たちの社会にも、1人1人の心身にも、起こっていないでしょうか? それも同じ1980年前後以降に。

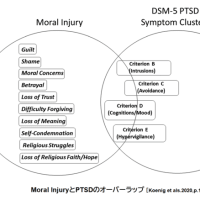

以前(前期近代)は、産業と科学技術の力によって自然を征服し利用し、富を生産し分配して、安全空間を勝ち獲ることに熱中した時代であり、その所有をめぐって、階級間・国家間・個人(≒家族)間に闘いや競争が絶えない「ストレスフル」な日常、いわば≪ストレスの時代≫だったとすれば、後期近代は、さらにその延長上に、安全空間を支える産業や科学技術や巨大システムが、まさに安全を担保するその巨大な力によって、かえって安全そのものを掘り崩す「リスキー」で「トラウマティック」な日常、いわば≪トラウマの時代≫へと転変したのではないでしょうか。

どういうことでしょう。今日の近代的な安全空間をもたらした産業-科学技術システムは、自然を大幅に改変して莫大な富と利便を生み出したのと引換えに、それ自体が近代以前の“天災”に勝るとも劣らぬ巨大な脅威の源泉となりました(気候変動もその1つ)。また、その利便システムで私たちにかりそめの全能感を与えてくれるのと引換えに、実は何一つ自分で制御しきれない圧倒的な無力感をも広く蔓延させました。一見、事も無げに(とすると解離して!?)駆け回ってる私たちですが。加えてこのシステムは、私たちを伝統的な共同体の因習と束縛から解放したのと引換えに、「個人化」を果てしなく推進し、人間どうしの間に宿るべき安全空間自体も次々に解体してきました。いやそれすらをも、「リスキー」で「トラウマティック」な場へと変貌させました。

トラウマ受傷の機会が飛躍的に増加するばかりか、トラウマ耐性も脆弱化し、平時の日常においてすら、トラウマ的な心性が広汎に一般化せずにはいない社会がここにはあります。だからこそ「安全」「安心」はますます求められ、その分リスクは排除され、排除されるほど、より些細なことが「リスキー」で「トラウマティック」な事柄となり…。ここでもまたくり返し。私たちの心身には、一体何が生じているのでしょう? 私たち人間にとって、安全空間とは一体何なのでしょう?

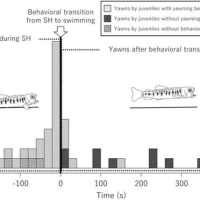

そんな問いも下敷きにしながら、私は先般5月末、『ポリヴェーガル理論を読む――からだ・こころ・社会』という本を出させて頂きました。「多重迷走神経理論」とも訳されるこの理論は、トラウマ治療の根幹をなす新しい自律神経理論として、いま世界的にも注目の的ですが、「ストレス」と「トラウマ」とでは、私たちの心身に生じる神経生理学的メカニズムが根本的に異なること、脊椎動物の進化史上、安全空間が、哺乳類以降に独自の神経システムと独自の意義をもつに至ったことを強調しています。ならば≪ストレスの時代≫(前期近代)から≪トラウマの時代≫(後期近代)へと、私たちの身体は、それぞれ生物学的に異なるシステムを社会的に選択してきたわけであり、哺乳類以降の生物学的遺産たる安全空間も、社会的な位置づけが新たに問い直されてくる…。

そうこう思ううち、拙著の出版後ほどなくして、この理論の提唱者S・ポージェス博士が、来春3-4月に来日され、京都と東京で、ご夫婦によるワークショップを開催されることが決まりました。からだ・こころ・社会の統合的な視点から、いっそう考察を深める絶好の機会です。みなさまも、興味ある方は是非どうぞご参加下さいませ。

(星和書店メルマガ「こころのマガジン」コラム vol.198 2019年8月30日より転載)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます