令和7年4月8日(火)参拝

・熊野神社(福井県 小浜市 仏谷 9-5)

・加茂神社(小浜市 矢代 5-4)

「きっと小浜の方はもう桜満開になってるで綺麗やでぇ~♪ 」と、そんな一声につい誘われながら主人と小浜へ出かける。

なんてことはない^^;先日のマレットの大会で忘れ物をしてきたものやから取りに行きたいが為のお誘い(笑)。しゃぁーないなぁ・・ほんなら私にも付き合ってネッと、帰路は白山の神様詣にお付き合い願う^^v

◆ 仏谷|熊野神社 (jinja-fukui.jp)(福井県小浜市仏谷9-5)

小浜湾の北東部にある内外海(うちとみ)半島の南端に位置する仏谷。神社は集落の入り口に鎮座している。満開にほころぶ桜が出迎えてくれた。

石段を高く上った山の高台から、真下に小浜湾を望みながら社殿は佇む。境内は先ほど掃き清められたかようにとても綺麗なことに驚くばかりだった。

御祭神 伊弉册尊

雪が積もらないこともあるのか? 社殿の裏山の斜面でさえも、杉の木が整然と立ち並び、整備が行き届いた山肌がとても美しく感じられた境内の様子でした。「仏谷」という集落の由縁なのかしら^^v

境内社 稲荷社、若宮社

ちなみに仏谷の由来は、「伝承によれば、かつては阿弥陀川近辺に集落があり坂尻と呼ばれていたが、人口の増加に伴い坂道を開いて現在地に集落を移し、嘉吉元年当地の脇左衛門が海中から如意輪観音像を拾い上げてから仏谷と改称したと伝える。」とあります。

◆ 矢代|加茂神社 (jinja-fukui.jp)(福井県小浜市矢代5-4)

内外海半島から県道107号線を戻り、突き当りを右折して国道162号線を東へ海岸沿いに進む。矢代は、田烏湾に面した奈胡崎と矢代崎に囲まれた海沿いの集落。

矢代トンネルの手前にバスの停留所。そこから道路下にある矢代集落へ降りていくスロープの脇道が右手にあるので、そこを下っていくと神社が目の前に現れます。ここも華やかな桜が川面に揺れて正に春爛漫の勢いです。

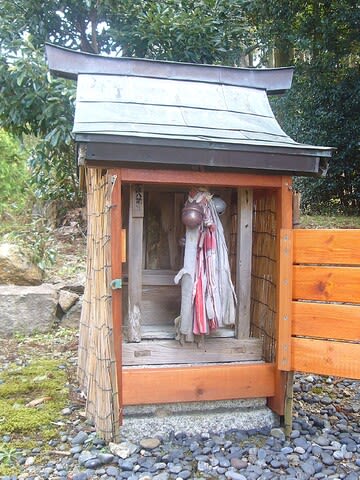

見上げれば^^鳥居に不思議なものが吊り下げられています。石ころ&棒切れ・・?

初めて目にします。しめ縄の代わりになる魔よけのような物なのかしら^^???

主祭神 事代主神

合祀神社

神 明 社(天照大御神、豊受大神、応神天皇、宇迦御魂神、彦火々出見命、豊玉姫命、菅原道真公)

住 吉 社(底筒男神、中筒男神、表筒男神)

山 神 社(大己貴尊、大山祇神、菊理姫尊、猿田彦神、伊弉諾尊、伊奘冉尊)

下加茂神社(大雷神、玉依姫命、蛭子命)

手杵(てぎね)祭り (加茂神社の例祭)| 小浜市公式ホームページ

観音堂(高野山真言宗頼位山福寿寺)

福寿寺:木造観音菩薩坐像(手杵祭の王女の姿)city.obama.fukui.jp

手杵まつり(ma2rinoatode.web.fc2.com)