(画像等を追加しました)

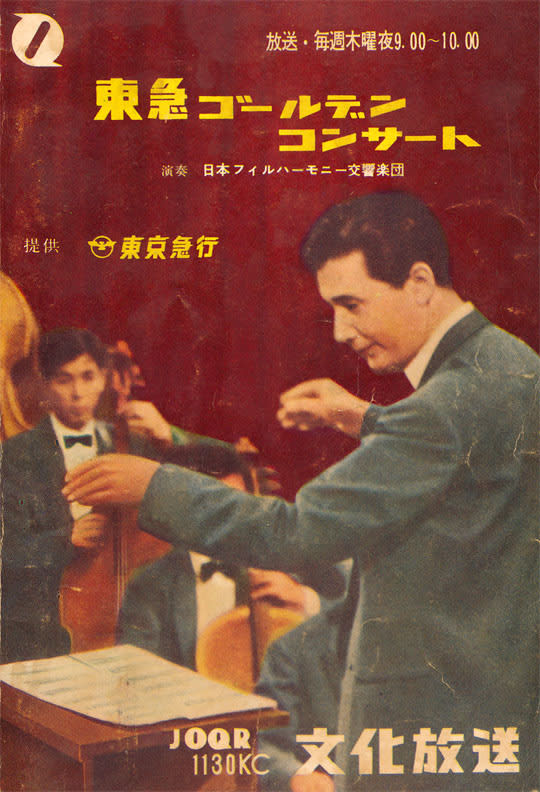

小説雑誌『宝石』1959年7月号裏表紙に文化放送「東急ゴールデンコンサート」の広告が載っていました。

↑ 渡邉暁雄氏が指揮する日本フィル。毎週木曜夜9時から10時までの1時間放送。「とうきょうきゅうこう」って言いづらい...

↑ 1960年2月号。チェロは松下修也さん?

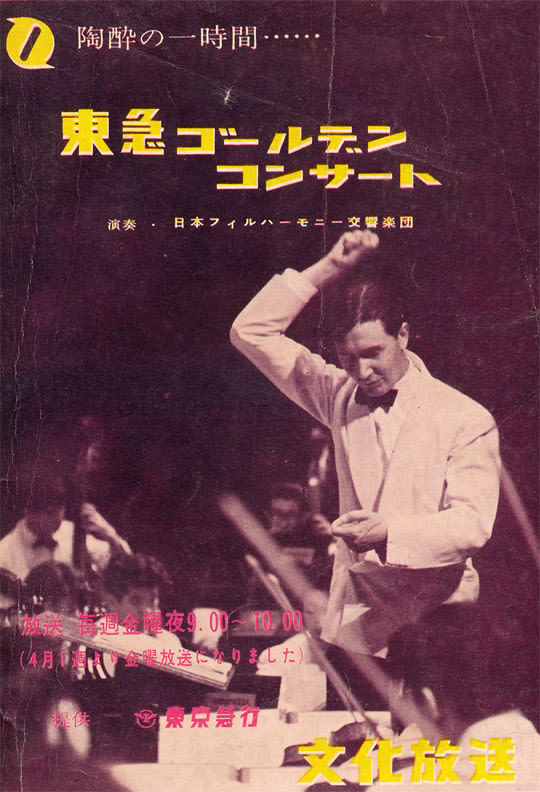

↑ 同じく1960年5月号裏表紙。4月から金曜放送に変更。人気が高まったからでしょうか?

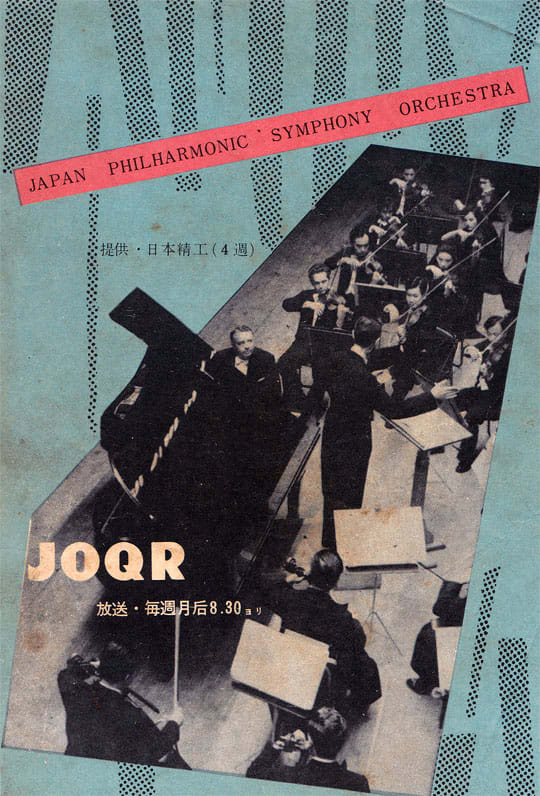

↑ ちょっとさかのぼって同1958年6月号より。月曜8時30分から。提供は東急ではなくて日本精工だったんですね。

岩淵龍太郎氏の顔が見えます。ピアニストは誰でしょうか?(ベンノ・モイセイヴィッチ??調べます。)

この番組で1962年に放送された、ミュンシュ・日本フィルによる幻想交響曲のCDが今月26日に発売されます(買いたい)。この録音はステレオらしいので、ほかの演奏もステレオ収録されているものがあるかもしれません。渡邉暁雄のシベリウスのライブ録音などがあったら聴いてみたいです。(一部はもうCD化されていました。沼辺信一様、情報ありがとうございました。コメント参照)

このラジオ番組についてもっと詳しく知りたいです。

(追記)

東急ゴールデンコンサートについては『日本フィル物語』(日本フィルハーモニー協会編著、音楽之友社1985年)に詳しいです。要約すると

--------------

東急ゴールデンコンサートの記念すべき第1回は1959年4月2日、渡邉暁雄指揮のチャイコフスキー交響曲第5番ほか。この回は一般にも公開された生中継番組で会場のサンケイホールは無料招待の聴衆で満員(定員1800人)。高名な批評家も顔を見せていた。

初放送からおよそ10年、1968年10月25日には放送500回目を記録。このとき文化放送が作成した『東急ゴールデンコンサート――放送500回の記録』【見たい!】によると、指揮者が登場したのは500回のうち459回で、残りは日本フィルのメンバーによる室内楽など。最もよく出演した指揮者は渡邉暁雄で、計286回(60%)。その他15人の日本人指揮者があわせて104回を、27人の外人指揮者があわせて69回を指揮。

この番組の解説者は有坂愛彦で、500回のうち498回担当。

--------------

。。。このラジオ番組はフジテレビの開局記念番組のひとつである『日本フィル・シンフォニー・コンサート』(第1回放送は1959年3月1日。指揮はやはり渡邉暁雄。「皇帝」のピアノは井口基成)とともに日本でクラシック音楽を広めるのに大きな貢献をしたんですね。

http://www.hmv.co.jp/artist_%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%83%8B%E3%83%90%E3%82%B9%EF%BC%88%E7%AE%A1%E5%BC%A6%E6%A5%BD%EF%BC%89_000000000065307/item_%E3%80%8C%E6%B8%A1%E9%82%89%E6%9B%89%E9%9B%84%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%80%8DCD%E5%85%A8%E9%9B%86%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%96%EF%BC%A3%EF%BC%A4%EF%BC%89_1200937

お訊ねのシベリウスのライヴ録音には、《第五》(1965-10-13、第106回定期)、《第七》(1963-6-13、第66回定期)、《エン・サガ》(1965-10-22、第107回定期)が、年代的に「ゴールデンコンサート」放送分かと。ほかにもラヴェル、ニルセン、ストラヴィンスキー、ヒンデミット、芥川、柴田、武満など、60年代の先駆的な演奏がてんこ盛り。ぜひお聴きください。

「東急ゴールデンコンサート」の渡邊曉雄の音源は既にCD化されていたのですね。

全く知りませんでした&日本人演奏家による昔のステレオ・ライブ録音が好きなのでかなり聴きたくなってしまいました!

26枚組ということもあって地元の図書館にも置いてなかったし、2012年発売のこのセットがいつ廃盤になるかもわからないので、19,800円(プライスダウン後)で思い切って買ってしまおうかと思っています。

また何かありましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

大柄の渡邊様の大げさでない指揮、今でも浮かんできます。ゴールデンコンサートはクラシックにドップリ浸かる

玄関でした。

コメントありがとうございます!

会場は文京公会堂だったのですか。いまシビックホールのある場所ですよね。

> 往復葉書を出すとほぼ毎回当たって

なんと!そうなんですか。それはかなりオトク。何しろ渡邊暁雄さんのナマ演奏ですからね。自分ももっと早く生まれていたら毎回応募していたと思います。

日本人にクラシック音楽が本格的に浸透しつつあった熱き時代、うらやましいです。

久保田さま、今後ともよろしくお願いいたします。