『音楽現代』1971年8月号に「慶応年間の太鼓譜見つかる」という記事がありました。

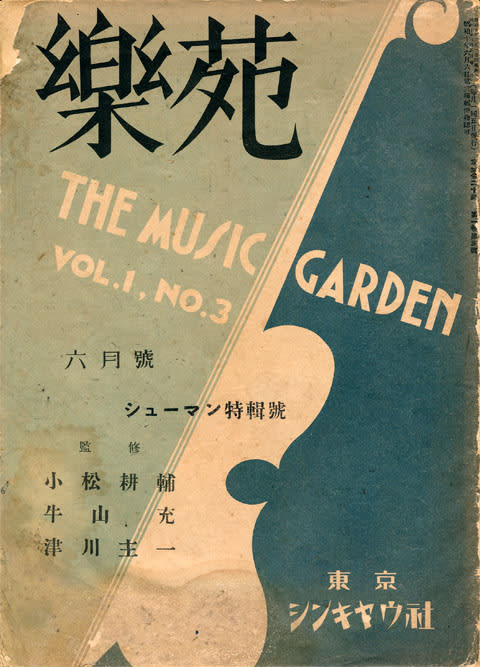

↑ 太鼓譜の表紙。

↑ 古代文字みたい。左下には「ヤッハンマルス」「ヤッハンヲワリ」というカタカナが見えます。

宗像喜代次氏による文章を要約します。

-------

日本で最も古いと思われる洋楽の太鼓譜が福島県史の編纂の過程で発見された。それは「ヤッパン・マルス」というもの。つまりこれは「日本行進曲」という意味であろうか。慶応4年のものである。

当時西洋式の軍隊がいかに合理的なものかと感じていた薩長の武士は、洋式軍事訓練を行う場合どうしても洋式の軍楽隊を必要としたし、行進曲も必要としたことは当然である。

ここに発見された太鼓譜は慶応3年1月から六ヶ月間、福島県の須賀川にあった横田藩の下級武士が江戸でヤッパン・マルスを習得し太鼓二つを持ち帰ったという記録である。この下級武士の名は「岩谷愛造朝明」といい、このヤッパン・マルスのことが出ている古文書は「岩谷愛造朝明横田領溝口家江被 召出侯次第」という。

-------

↑ よくわからないけど岩谷愛造(蔵?)さんがヤッパン・マルスを習ったということが書いてあるらしいです。

。。。上の太鼓譜は現在では解読されているんでしょうか?日本人初の洋楽パーカッショニストかもしれない岩谷さんがどんなふうに太鼓をたたいていたのか確かめたいです。