○空気と水の性質と呼吸器官

水中に住む動物は水を利用して呼吸していますが、空気と比べるとその性質が大きく違っていて色々と問題が多いのです。

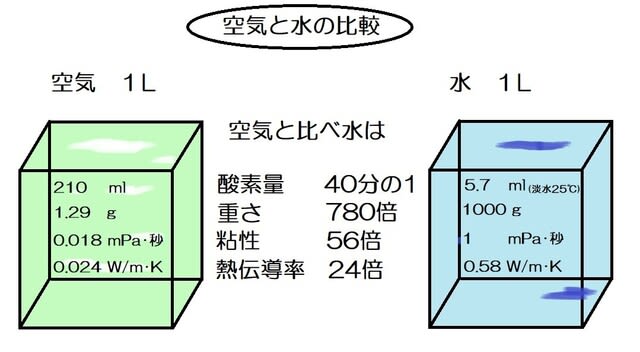

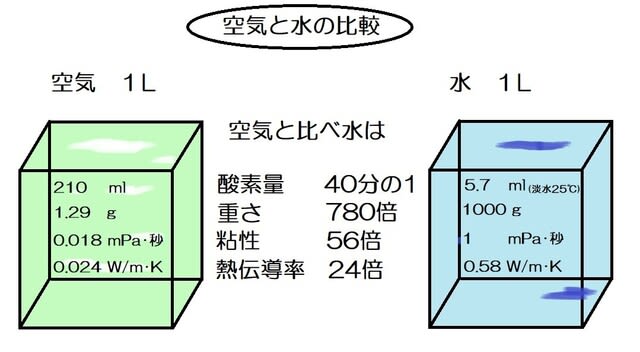

1酸素量:ちょっとしか酸素がありません

水中に溶ける酸素の量(酸素溶解度)は水温25℃のとき、淡水では1Lあたり5.7ml、海水では4.6(25℃)mlです。一方、空気1L中の酸素は約210mlなので水よりも約40倍の酸素を含んでいます。空気呼吸をする肺と水呼吸をするエラを比べると、高い酸素濃度の空気では換気量が小さくても十分に吸収できますが、水呼吸の場合は換水量を大きくしないと十分な酸素量を吸収できません。(そのエラの働きについては次回)

2重さと粘性:水は重くて粘っこい

空気1Lの重さは約1.29g、粘性率0.018(ミリパスカル・秒)であり、1Lの水は約1000gで粘性率は1(ミリパスカル・秒、20℃)と、水は空気よりも重さでは780倍、粘性率で56倍大きい。空気は軽くて粘性も小さいので、吸う時と吐く時に空気の流れを逆にしていますが、それには大きな力(エネルギー)は必要ありません。実際、哺乳類の空気呼吸では換気に使うエネルギーは安静時消費エネルギーの2%程度です。

しかし、水呼吸では、吸うときには重い水を動かす力(慣性力)と、粘性を打ち消す持続的な力(粘性抵抗)が必要で空気よりも遙かに大きい力が必要になります。水を吐き出すときはその反対向きに同じ力が必要になる。つまり、水呼吸では呼吸器官の中で往復流を起こすにはとても大きいエネルギーを使うので、魚では水をエラの中に一方向に掛け流して、そこから酸素を吸収しています。

それでも、呼吸(換水)に使うエネルギーは大きくて、魚では安静時エネルギーの10%も使っています。

3熱伝導率:水の中は寒いよ!

動物の皮膚は陸上では空気、水中では水に常にさらされているので、体温の調節に大きく影響します。空気と水では熱を伝える性質:熱伝導率が大きく違うのです。この熱伝導率は温度で変わりますが、10℃の水では0.58、空気では0.024と水の方が空気よりも約24倍熱をよく伝えます(熱伝導率:単位はW/m・K)。

私たちヒトのような陸生の空気呼吸動物では空気への熱の移動が小さいので体温を保つのは(内温性)簡単ですが、体温が高くなった時に熱を放散するために、汗をかいたり、犬のように呼吸を増やしたりして水の蒸散による調節をしています。

一方、水生動物では体表や呼吸器官で常に大量の水と接しているため体から熱が奪われやすく、体温を高く保つために独自の機能が必要になります。

一般に、魚の血液は「心臓→エラ→全身の筋肉・内臓→心臓」と循環しているので、エラで海水の温度まで冷えた血液がそのまま筋肉へ流れると全身が冷やされてしまいます。

しかしマグロやカツオなど高速遊泳魚では、体温が海水温よりも約10℃高いのです。これは、筋肉を動かした時の熱で暖められた静脈血と、エラで水に接して冷えた動脈血が体の側面にある血合筋の中の毛細血管網(奇網)に入って、静脈血の熱を動脈血に移すので、静脈血は冷えて動脈血が温かくなるからです。こうして温かくなった動脈血が筋肉を温かく保ち、冷えた静脈血はエラに流れるので逃げる熱は少しですみます。

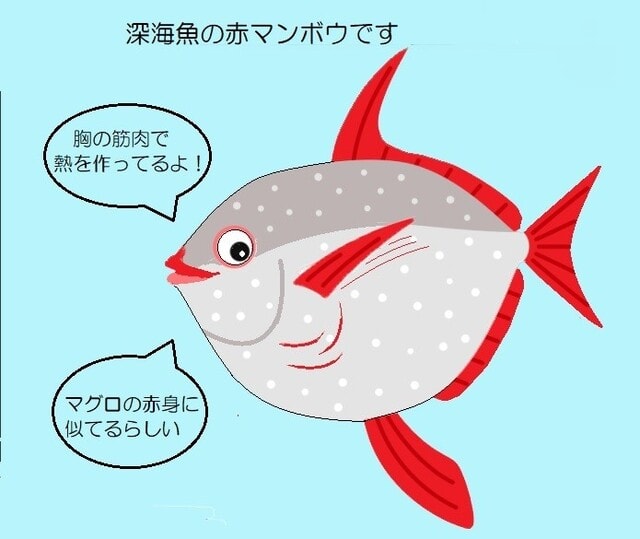

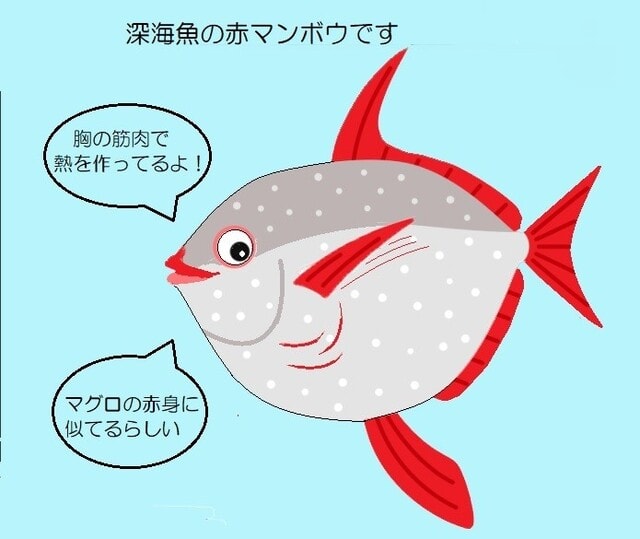

ところが、さらに進んで完全に体温を保つ内温性の魚が発見されました。アカマンボウ科の魚オパ(Opah)は大きな胸筋を動かしてその熱で血液を温めています。この温められた血液はエラへの流入部(䚡弓)にある奇網の中でエラを通って出てくる冷たい血液を温めます(熱の回収)。つまりエラから出てきた酸素の多い血液は温められて全身へと還流していくのです。脳も心臓も温かい一定の温度に保たれています(サイエンス 2015年5月15日)。

このアカマンボウは魚の中で内温性(体温を保っている恒温性)が確認された初めての例です。

4浸透圧:体の塩分濃度と水との関係。

川魚「水ぶくれになる!」 海水魚「水が抜けて干からびる!」

水生動物は常に淡水あるいは海水と接しています。体を作っている細胞の膜は水を自由に通すのですが塩類は通しにくい性質があります(半透膜)。このため、細胞の中と外でこの膜を挟んで塩分濃度に差があると、水は塩分濃度の薄い方から濃い方に水が拡散浸透します。キュウリの塩もみをすると水が出てくることと同じです(つまり膜の両側の濃度が同じになる方向に水が移動します)

さて、大部分の水性動物(サメやヌタウナギ以外)の体液の塩分濃度は、淡水よりも濃く、海水よりも薄いのです。

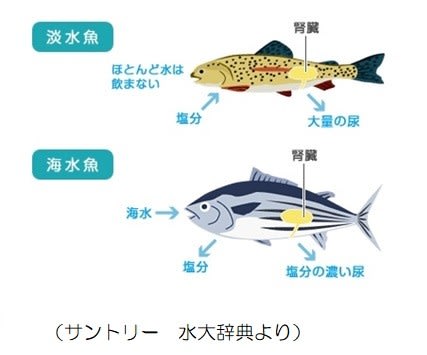

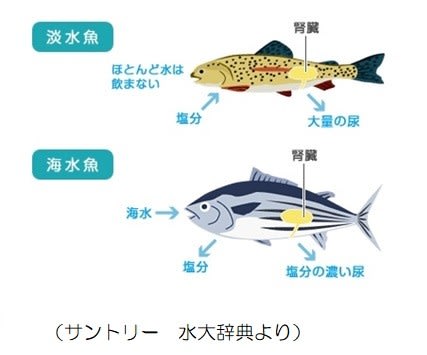

なので、淡水にいる川魚では常に水が体内に染みこんできます。放っておけば体中が水でむくんでしまいます。そこで川魚は、大量の尿を出して浸透水を排泄すると共に、エラにある特殊な細胞(塩類細胞)で水中の塩を吸収して補っています。

一方、海水魚の場合は海水の塩分濃度の方が濃いので、魚の体から水分が染み出ていきます。そのままだと体中の水が出て行ってしまうので、海水魚は海水を飲み込んで腸から水を吸収すると共に、一緒に吸収された余分の塩をエラの塩類細胞から海水中に排泄しています。

このように淡水魚でも海水魚でも、塩分を調節する機能がエラに備わっています。エラは酸素を取り込む器官として働いていますが、進化の上では体液中の塩分濃度を保つために発生したことが解明されています。体の塩分濃度調節のために体液が集まる器官となったことが、のちのち酸素を体液に吸収する臓器に進化したと考えられています。

私たちの頚部にある副甲状腺は、この塩類細胞のなごりであり、体内のカルシウムの濃度調整をしています。

水中の方が陸上に比べて環境の変化は穏やかで、食物も豊富です。また体は浮力が体重と釣り合っているため支える力はいらないので、とても楽な生活に見えます。けれども水中で生きていく動物にも、ここに挙げたような苦労があります。

水中でも空気中でも動物が生きていくのは大変だということでしょうか。

参考文献

魚類生理学の基礎 恒星社厚生閣 2013年

魚類の体液調節のしくみ -海水環境への適応機構-

(https://www.saltscience.or.jp/symposium/2-takei.pdf)

サイエンス 2015年5月15日

(http://www.sciencemag.org/content/348/6236/786)

水中に住む動物は水を利用して呼吸していますが、空気と比べるとその性質が大きく違っていて色々と問題が多いのです。

1酸素量:ちょっとしか酸素がありません

水中に溶ける酸素の量(酸素溶解度)は水温25℃のとき、淡水では1Lあたり5.7ml、海水では4.6(25℃)mlです。一方、空気1L中の酸素は約210mlなので水よりも約40倍の酸素を含んでいます。空気呼吸をする肺と水呼吸をするエラを比べると、高い酸素濃度の空気では換気量が小さくても十分に吸収できますが、水呼吸の場合は換水量を大きくしないと十分な酸素量を吸収できません。(そのエラの働きについては次回)

2重さと粘性:水は重くて粘っこい

空気1Lの重さは約1.29g、粘性率0.018(ミリパスカル・秒)であり、1Lの水は約1000gで粘性率は1(ミリパスカル・秒、20℃)と、水は空気よりも重さでは780倍、粘性率で56倍大きい。空気は軽くて粘性も小さいので、吸う時と吐く時に空気の流れを逆にしていますが、それには大きな力(エネルギー)は必要ありません。実際、哺乳類の空気呼吸では換気に使うエネルギーは安静時消費エネルギーの2%程度です。

しかし、水呼吸では、吸うときには重い水を動かす力(慣性力)と、粘性を打ち消す持続的な力(粘性抵抗)が必要で空気よりも遙かに大きい力が必要になります。水を吐き出すときはその反対向きに同じ力が必要になる。つまり、水呼吸では呼吸器官の中で往復流を起こすにはとても大きいエネルギーを使うので、魚では水をエラの中に一方向に掛け流して、そこから酸素を吸収しています。

それでも、呼吸(換水)に使うエネルギーは大きくて、魚では安静時エネルギーの10%も使っています。

3熱伝導率:水の中は寒いよ!

動物の皮膚は陸上では空気、水中では水に常にさらされているので、体温の調節に大きく影響します。空気と水では熱を伝える性質:熱伝導率が大きく違うのです。この熱伝導率は温度で変わりますが、10℃の水では0.58、空気では0.024と水の方が空気よりも約24倍熱をよく伝えます(熱伝導率:単位はW/m・K)。

私たちヒトのような陸生の空気呼吸動物では空気への熱の移動が小さいので体温を保つのは(内温性)簡単ですが、体温が高くなった時に熱を放散するために、汗をかいたり、犬のように呼吸を増やしたりして水の蒸散による調節をしています。

一方、水生動物では体表や呼吸器官で常に大量の水と接しているため体から熱が奪われやすく、体温を高く保つために独自の機能が必要になります。

一般に、魚の血液は「心臓→エラ→全身の筋肉・内臓→心臓」と循環しているので、エラで海水の温度まで冷えた血液がそのまま筋肉へ流れると全身が冷やされてしまいます。

しかしマグロやカツオなど高速遊泳魚では、体温が海水温よりも約10℃高いのです。これは、筋肉を動かした時の熱で暖められた静脈血と、エラで水に接して冷えた動脈血が体の側面にある血合筋の中の毛細血管網(奇網)に入って、静脈血の熱を動脈血に移すので、静脈血は冷えて動脈血が温かくなるからです。こうして温かくなった動脈血が筋肉を温かく保ち、冷えた静脈血はエラに流れるので逃げる熱は少しですみます。

ところが、さらに進んで完全に体温を保つ内温性の魚が発見されました。アカマンボウ科の魚オパ(Opah)は大きな胸筋を動かしてその熱で血液を温めています。この温められた血液はエラへの流入部(䚡弓)にある奇網の中でエラを通って出てくる冷たい血液を温めます(熱の回収)。つまりエラから出てきた酸素の多い血液は温められて全身へと還流していくのです。脳も心臓も温かい一定の温度に保たれています(サイエンス 2015年5月15日)。

このアカマンボウは魚の中で内温性(体温を保っている恒温性)が確認された初めての例です。

4浸透圧:体の塩分濃度と水との関係。

川魚「水ぶくれになる!」 海水魚「水が抜けて干からびる!」

水生動物は常に淡水あるいは海水と接しています。体を作っている細胞の膜は水を自由に通すのですが塩類は通しにくい性質があります(半透膜)。このため、細胞の中と外でこの膜を挟んで塩分濃度に差があると、水は塩分濃度の薄い方から濃い方に水が拡散浸透します。キュウリの塩もみをすると水が出てくることと同じです(つまり膜の両側の濃度が同じになる方向に水が移動します)

さて、大部分の水性動物(サメやヌタウナギ以外)の体液の塩分濃度は、淡水よりも濃く、海水よりも薄いのです。

なので、淡水にいる川魚では常に水が体内に染みこんできます。放っておけば体中が水でむくんでしまいます。そこで川魚は、大量の尿を出して浸透水を排泄すると共に、エラにある特殊な細胞(塩類細胞)で水中の塩を吸収して補っています。

一方、海水魚の場合は海水の塩分濃度の方が濃いので、魚の体から水分が染み出ていきます。そのままだと体中の水が出て行ってしまうので、海水魚は海水を飲み込んで腸から水を吸収すると共に、一緒に吸収された余分の塩をエラの塩類細胞から海水中に排泄しています。

このように淡水魚でも海水魚でも、塩分を調節する機能がエラに備わっています。エラは酸素を取り込む器官として働いていますが、進化の上では体液中の塩分濃度を保つために発生したことが解明されています。体の塩分濃度調節のために体液が集まる器官となったことが、のちのち酸素を体液に吸収する臓器に進化したと考えられています。

私たちの頚部にある副甲状腺は、この塩類細胞のなごりであり、体内のカルシウムの濃度調整をしています。

水中の方が陸上に比べて環境の変化は穏やかで、食物も豊富です。また体は浮力が体重と釣り合っているため支える力はいらないので、とても楽な生活に見えます。けれども水中で生きていく動物にも、ここに挙げたような苦労があります。

水中でも空気中でも動物が生きていくのは大変だということでしょうか。

参考文献

魚類生理学の基礎 恒星社厚生閣 2013年

魚類の体液調節のしくみ -海水環境への適応機構-

(https://www.saltscience.or.jp/symposium/2-takei.pdf)

サイエンス 2015年5月15日

(http://www.sciencemag.org/content/348/6236/786)