俳諧誌上の人々 内藤丈草

『俳諧誌上の人々』 高木蒼悟 氏著

昭和(しょうわ)7年(7ねん)11月(11がつ)発行(はっこう) 俳書堂(はいしょどう)

一部(いちぶ)加筆(かひつ) 山梨県(やまなしけん)歴史(れきし)文学館(ぶんがくかん) 山口素堂(やまぐちそどう)資料室(しりょうしつ)

尾張(おわり)の北端(ほくたん)犬山(いぬやま)の藩士(はんし)、幼名林之(ようみょうばやしこれ)助(すけ)、後(のち)、林(はやし)右(う)衛門(えもん)と改めた(あらためた)。

懈窩、佛幻庵、太忘軒、その他青年時代には種々な號があった。

父は源左衛門、百九十石を領したといふ、渠(彼)の生年に就ては寛文元年、同二年、同三年説等があれど、筆者は今第一の寛文元年説に従っている。

後に蕉門に帰依した季吟門の露川とは、年少時代からの友である。渠が九歳の時、

発句して笑はれにけり今日の月

の吟ありし事は、「龍ケ岡」等に記載する所である、これは菩提寺瑞泉寺にて、借どもが月見の會をなせ

る所へ行き合せ、一句せよと云われて作つたものとの、口碑が傳はつて居る。光聖寺の玉堂和尚に参禅したのは二十歳前後からであらう、名利に淡泊な渠の人格は、禅の修養による事甚だ多いであらう。

| 幼年の頃母を失ひ、間もなく来た継母に男子が生れた。継母の心を洞察した渠は、異母弟に家を継がせうと遁世のこころざしを抱くに至った。去来は丈草誄に「其の弟に禄を譲らんと、かねて人知れず病に云い寄られ侍る」と云って居る。指に病があったと傳えられ、或は自ら親指を裁断して、刀の柄握りがたしといふ口實のもとに、致仕を願ひ出でたとも傳へられる。「枇杷園随筆」に、

甲子仲秋五鳥訛自截指闘

截断指闘犬阿剣 供託端的勢還瞞

血流染出秋林色 咲倣空拳紅葉看

といふ丈草の真蹟が、犬山の岡田氏にある事が記されて居る、

甲子は貞享元年、五鳥は五日、訛は過に同じ、即ち過て指頭を截断した事があって出来た詩である。

倶低は倶胝の書写の誤と思はれる。禅宗無門關に、

「倶胝和尚凡そ詰問すれば唯た一指を擧げす、後に童子有り、因に、外人問ふ、

和尚何の法要をか説くと、童子亦指頭を竪つ、胝聞いて遂に刀を以て其の指頭を断つ、

童子負痛號哭して去る、胝之を召す、童子頭を廻らす、胝却って指を竪起す、

童子忽然として領悟す」

といふ公案を、常時禅に熱中してゐた渠が詩にしたものである、截断したのは事實らしいが、過てか故意にか、それは判らない。

多年負屋一蝸牛 化倣蛞蝓得自由

火宅最惶涎沫盡 追尋法雨入林丘

涼風にきゆるを雲のやとりかな

と吟じて古郷犬山を出で、洛に行き犬山以来の奮友、当時仙洞御所に勤めてゐた五雨亭史邦の許に身を寄せた、それが「截断指頭」の詩の出来た甲子なれば、貞享元年廿四歳であり、龍ケ岡に傳ふる如く元禄元年たれば廿八歳の時にあたる。そして史郎の手引によって芭蕉に入門した。

元禄二年、奥の細道の大行脚から帰った芭蕉は、翌三年、石山の奥の幻桂庵に僑居した。門人どもは代わる代わる訪れて、几右日記に句を留めて居る、丈草の句は見付からないが、「俳諧芭蕉談」には、鬼實が元禄三年九月廿一日に幻桂庵を訪れて芭蕉と附合があり、丈草の

御膳がよいと松風のふく

と,いふ付句に鬼實が「始めて俳諧無心新着を知った」と丈草の手腕に敬服して居る條がある。然しこれは虚談である。何故なれば鬼實が幻住庵を訪れた話は、鬼實の「禁足の旅記」に源を発したものであり、禁足の旅記は鬼實が室内での戯作である事は、鬼實の存生中に伊丹から出た「在岡逸士傳」に明記されて居るからである。

翌年の初夏、芭蕉は嵯峨の落柿舎に滞留した、この時も多くの門人が往来し、渠も訪ねて次の詩句を賠貽ってゐる。

題 落柿合

到深峨峯佳鳥魚 就荒喜似野人居

枝頭今缺赤虻卯 青葉々頭堪學書

尋 小督墳

強撹怨精出深宮 一輪秋月野村風

昔季僅得求琴頷 伺虚孤墳竹樹中

芽出しより二葉に茂る柿の實 丈 草

蕉風の醇の醇なるものとして、俳諧史上不滅の名著「猿蓑」の編纂されたのは、この元禄四年である、編者は去来と几兆、其角は序を而して丈草は跋を認めた。

水底を見て来た顔の小鴨かな

我事と鯲(どじょう)のにげし根芹かな

等々渠の作は十余句収められて居る。

芭蕉は四月十八日がら淹留した落柿舎を、端午の日に出て湖東の無名庵に帰った。

八月には三夜の月を観んとて、十同日は楚江亭、十五日無名庵、十六日は堅田に遊んだ。

十五夜無名庵に於ける興趣は、「月見賦」によって窺ふ事が出来る、曰く、

「ことし琵琶湖の月見んとて、しばらく木曾寺に旅ねして、膳所松本の人々を催すに、

乙州は酒をたづさへて泉川に三日の名をつたへ、正秀は茶をつゝみて信楽に一夜の夢を覚す、

こよひは茶と云、洒と云、かたはらの人も二派にわかれて、洒堂は燈にかたぶきて

其の茶に玉川が歌を詠じ、丈草は月にうそぶきて其酒に楽天が詩を吟す、

支考はわかく木節は老ぬ、智月は物の覚束なう、かつぎひあまのなまうかびならす、

それが中にも惟然法師は酒におどろき茶に感じ、ほむるもそしるも惑に吹て、

こゝに三子者の志をためざらんや……

それから三盃の興に乗じて湖水に舟を浮かべ、尾花川を遡って千那、尚白をおどろかしたのは、五更を過ぐる頃であった。渠は酒客であったらしい。

元禄七年九月、伊賀を出立した芭蕉は、奈良に入りて古都の秋色を賞で、浪花に行き、そちこちの俳席に招かれてゐる内に発病したので、遠近の門葉が馳せ集まって看病をした。

「花屋日記」によれば去来・支考・惟然等十人が住吉神社に句を献じて、師翁の平復を禱った、その時渠の句は、

峠越す鴨のさなりや緒きほひ

といふのであった。又、病間を見て或る夜の門人どもの句々を惟然が吟聲したるうち、

うづくまる薬のもとの寒さかな 丈草

の句を

「師、丈草が句を今一度と望みたまひて、丈草出来されたり、

いつ聞いてもさびしをり整いたり、面白し面白しと、

しは嗄(か)れ聲もて讃めたまひけり」などの文が見える。

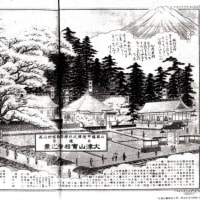

芭蕉歿後、粟津の龍ケ岡に佛幻庵を結び、三年間この草廬に籠って一石一字の法華を書寫し、経墳を築きしといふ。

傘と剃刀をさへも持たぬ身の上かなと、よしなき貧乏自慢がこうじて、

明日ある人のもとへ斎によばれ候に、髭は汁をすゝるに邪魔になり、

雨は衣の袖しぼらんことを思ふに、ひしと困りはて申候まゝ

御無心申入候、よくよくとぎすまして一丁、たとへやぶれかゝりても

一本御かし可被披下候、委しくは参りて可申し述候

といふ書簡、或は去来が訪ねたるに

「夜着蒲團のないをとり得に、炬燵にはなし明し」などといふ消息が残って居る。

そこに幾分文人の虚誇があるとしても、その生活の簡素ぶりが偲ばれる。その情操はかくれなく、芭蕉歿後東西の門人が丈草を慕ひしこと、「雅文せうそこ」其他に見えるところである。

元禄十七年二月二十四日、怖幻庵に示寂、享年は四十四、四十三、四十二等生れ年の不明確から色々な説がある。墓は龍ケ岡の東林の中に、水田正秀の墓と並び、「丈草」と刻んだ二尺程の自然石である。

寝翰草、驢鳴草(稿本)等の著がある。

うぐひすや茶の木畑の朝月

白雨に走り下るさゝ濁り

時鳥啼くや湖水のさゝ濁

つれのある所へ掃ぞきり

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます