とうとうついに、函館空港にROYCE’が!

って、思ったのはいつのことだっただろう。

直営店だからきっと駅や五稜郭タワーの売店にも置いていないものがあるに違いない!行ってみなくては!と思っていたのですが。

あんまり観光客がわんさかいるときには行きにくいし、バレンタイン近くも行きにくいしと思っていたら、コロナ禍になり、空港には行けないなぁと。。。

あんまり観光客がわんさかいるときには行きにくいし、バレンタイン近くも行きにくいしと思っていたら、コロナ禍になり、空港には行けないなぁと。。。

思い立って来てみて、店員さんに、「こちら、開店したのはいつでしたっけ?」と尋ねたら、「昨年の8月です」とのこと。

ずいぶん経ってしまっていました。

でもよく、コロナ禍にあって、閉店したりせず営業してくれていたと、感謝して店内観賞。

色とりどりで、いるだけでウキウキします。

上の写真の焼き芋の生チョコやハロウィンのチョコなど、函館ではこちらでしか買えないみたいです。

私は『ロイズ』というメーカーさん、できた時のいきさつを聞いて以来、ずっと好きなんです。

コロナ禍にあっても、元気でいてほしい会社です。

私も、体調が悪くて、2ヶ月以上写真を撮れずにいましたが、ロイズさんに元気をもらい、またやっていこうと思っています。

みなさんもぜひどうぞ!

本日は、いつもは函館市民の憩いの場、時にGLAYの野外コンサート会場、函館港に浮かぶ人工島、緑の島をご紹介します。

上の地図でいうと、下側の入り口の橋から、左へ折れ、時計回りに歩いています。

上の地図でいうと、下側の入り口の橋から、左へ折れ、時計回りに歩いています。

こちらが島へ渡る橋です。

コロナの宣言が出ていた間は閉鎖されており、緑の島ファンを泣かせていました。

こちらの橋の名前は新島橋。

名前の由来は、橋のたもとに、新島襄が鎖国の禁を破って海外に密出国した渡航の地があり、碑もあるためです。

多目的広場の向こうに海を隔てて金森倉庫が見えます。

海側からは、大沼のそばにある北海道駒ヶ岳も見えます。駒ヶ岳はここ40年ほどで山頂の岩が崩れ落ち、だいぶ形が変わってしまいました。

函館港側からは対岸の五稜郭タワーが見られます。

五稜郭築城時には、2キロメートル飛ぶ大砲はなかったそうですが、五稜郭戦争時には官軍の大砲が五稜郭まで飛び、幕府軍を驚かせたそうです。

それほど結構海の近くにある五稜郭です。

下はお馴染みの青函連絡船摩周丸です。

正しくは青函連絡船記念館の摩周丸です。

下はイベント広場。

子供たちが自転車の練習をしたり、凧揚げをしたりするのにはうってつけのようです。

航海の無事を祈る旗が掲げられています。

先日紹介したカトリック函館元町教会とハリストス正教会の尖塔が見えています。

金森倉庫と観光遊覧船ブルームーンです。

時計台広場です。

時計台広場横は、ヨットハーバーになっています。

少し上ると展望デッキがあります。

最初にお話しした、新島襄の海外渡航の碑が島の対岸に見えます。

倉庫の横にひっそりと立っています。毎年、同志社大学の関係者による式典が開かれています。

周囲1.1キロの小さな島ですが、景色も由来もたっぷりあります。

皆様もぜひどうぞ。

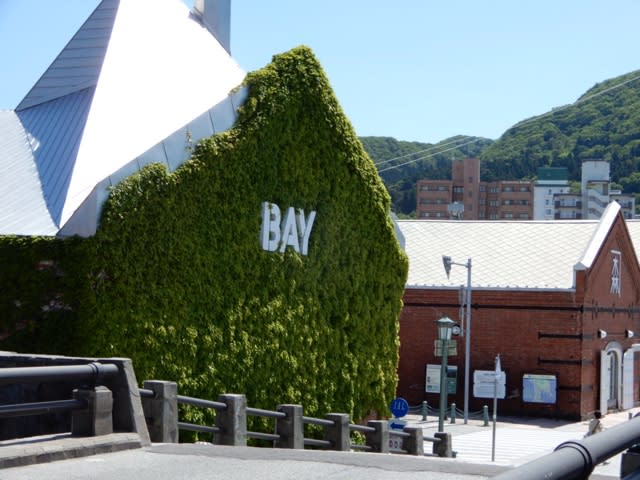

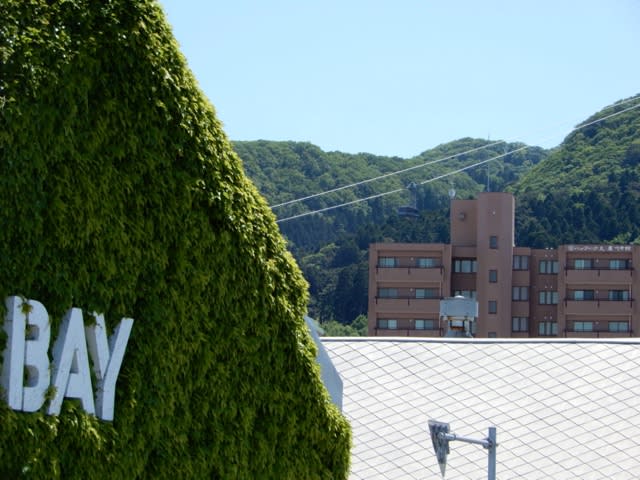

ベイエリア周辺を散策すると、やはりこちらに来てしまいます。

函館港観光遊覧船はまだ営業再開していないようでしたが、岸壁にいてくれるだけで、絵になる存在です。

金森倉庫には函館山がよく似合っています。

こちらの掘割にはいつもは観光モーターボートが停泊していますが、こちらもまだのようです。

金森倉庫の中に展示がありますが、煉瓦の積み方も、フランス式、イギリス式があるそうです。

煉瓦の長い片、短い片、で、長短長短で積むのと、長長の段、短短の段で積むのとの違いです。

煉瓦の長い片、短い片、で、長短長短で積むのと、長長の段、短短の段で積むのとの違いです。

こちらは、、、どっち?

こちらの金森倉庫。

創業者は金森さんではありません。

渡邊熊四郎さんという方。

九州の方で、元いた奉公先の森屋さんから「森」の字をいただき、「金」は、エルの字の曲尺(かねじゃく)からとって、金森と名乗ったそうです。曲尺には、真正直、誠実という意味があるそうです。

かように、名付けとは人の思いを表すものですね。

私は函館市民ですが、金森倉庫。

大好きで、尊敬してやみません。

これからもがんばってね、金森倉庫さん!

お天気の日、函館ベイエリア周辺を散策してみました。

こちらは旧茶屋亭。

昔のガラスに映る景色は不思議です。

こちらは、古稀庵。

今はもったいなくも使われていません。

上の、ホテルシーボーン横の空き地が私は好きです。

赤煉瓦倉庫に這うツタ、遠くに函館山の展望台が望めます。

先日、青柳町の函館市公民館を訪ねた際、館内を案内してくれたNさんが、「石館ホールという場所もありますがご覧になりますか?」と言ってくださいました。

珍しいものが好きな私は、「はい、ぜひお願いします」と言って見せていただきました。

場所は、公民館に向かって右手の会館事務室の裏側にあります。

窓の外に公民館本館が見えています。

窓の外に公民館本館が見えています。

石館ホールと書かれた表示板。

扉を開けてもらうと、その空間だけ昔の香りを持っていて、不思議な感じがしました。

こちらは、函館市公民館の生みの親とも言える、公民館の前身『青年会館』建設に、自宅敷地400坪、建築費5万円(昭和5年の金額)、土蔵、木造家屋一棟など、合計10万円を函館市に寄付してくださった石館友作さんを記念して残された、まさに寄付された木造家屋です。

友作さんは、こちらの居間が大変お気に入りだったそう。

ペチカ、ドアのノブ、照明などに当時の面影が残されています。

昔の篤志家さんはまさに、「資材を投げ打って」社会に奉仕するという精神が豊かだったように感じます。

こちらの公民館だけではなく、函館では、図書館や水道事業などに多くの篤志家さんが活躍しておられます。

そのような先人の功績の上に私たちは生活していられるのだなぁと、しばし石館さんに思いを馳せました。

会館事務室も、石館さんが寄付した土蔵内にあります。

土蔵の中が事務室なんてすごいですね。

外から見ると、公民館の右手に、土蔵の事務室。その裏手が石館ホールです。

一時、タイムスリップしてみました。

函館のお土産スイーツと言えば、こちらのスナッフルズのキャッチケーキでしょう。

一口サイズのチーズケーキですが、最近は7種類もの味が楽しめるようになったのです。

函館の観光地、ベイエリアの金森倉庫にもお店があり、そちらでは200円出すとミニドリンクと共にその場でいただくことができます。

今日は写真を撮りに来たついでに、「ティラミス風味」をいただきました。

素敵な風景と共に食べる函館のスイーツをぜひどうぞ。

定員125名の函館山ロープウェイのゴンドラですが、コロナ禍の現在は定員の約3分の1の40名に限って運行しているそうです。

窓口もご覧の通りとなっています。

まだまだ様子を見ながらですが、函館のシンボル的存在ですから、ぜひがんばってほしいですね。

今日は、函館山ロープウェイを見ながら、ただ護国神社坂をどんどん上まで登るつもりだったのですが、昭和初期建築のこちらの建物を見たら、つい覗いてしまいました。

函館港イルミナシオン映画祭でも使われている現役の公民館です。

しかし、至る所に細やかな意匠が施されていて、私のお気に入りの建物です。

この床の凹凸も歴史を感じます。

下は真鍮整の階段手すりです。

おおお! ゾクゾクします。

2015年に改修されていますが、昔の良さが至る所に大切に残されています。

「電話室」と書かれています。

講堂の二階席からのながめです。

こんなデザインなども、昔はどのようにして施工したのだろうと考えると、その時間、労力、本当に惜しみなく使われていて、本当の意味で、贅沢な建物だなぁと感心してしまいます。

玄関ホールのステンドグラスです。

ステンドグラスも昔のものは重厚さが違います。

ちょっと覗くつもりが、昭和レトロモダンの世界にどんどん魅せられて小一時間撮影してしまいました。なんだかひとつの冒険をした気分でした。

公民館の方には、快く撮影を認めていただき、案内までしていただきました。

感謝です。

ありがとうございました。

みなさんもぜひ重厚な昭和レトロモダンの函館市公民館を一度ご覧になってください。