アトサヌプリのレストハウス二階の硫黄山ネイチャーホールには、屈斜路湖の自然とともに、アトサヌプリの硫黄採掘の歴史が紹介されている。

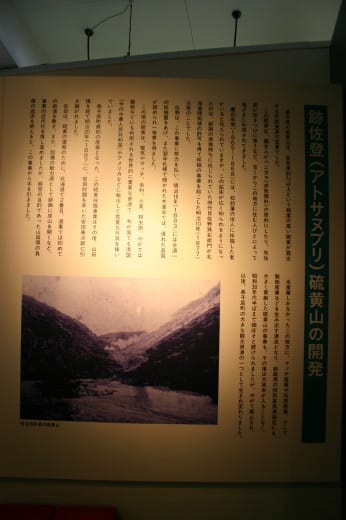

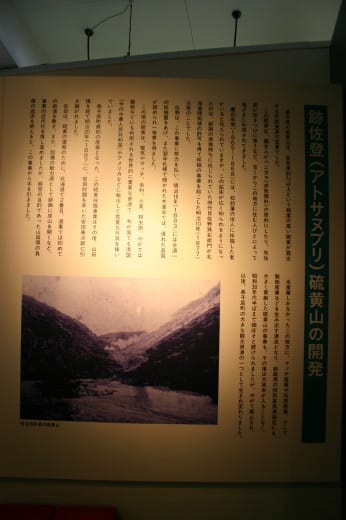

【跡佐登(アトサヌプリ)硫黄山の開発】

弟子屈の硫黄山は、含有率90%以上という純度の高い硫黄が露出

する天然資源の宝庫でした。

この硫黄は、縄文人がベニガラ(赤色顔料)の原料にしたり、先住

民が焚きつけに使うなど、古くからこの地方に住む人びとによって

様ざまに利用されてきました。

慶応年間(1865~1868)には、松前藩の役人に採掘した者

がいると伝えられていますが、この鉱床が広く知られるようになっ

たのは、釧路の漁場持ちに任じられていた四代目佐野孫右衛門が北

海道開拓使の許可を得て採掘の事業を起こした明治10年(1877)

以降のことでした。

佐野は、この事業に努力を払い、明治16年(1883)には全道一

の採掘量をあげ、また翌年札幌で開かれた共進会では、優れた品質

が認められ一等賞を得ました。

この頃の硫黄は、電気やマッチ、染料、火薬、殺虫剤、やがては

製紙などにも利用される世界的に重要な資源で、わが国でも清国

(今の中華人民共和国)やアメリカなどに輸出して貴重な外貨を稼い

でいました。

弟子屈町最初の産業となった、この硫黄採掘事業はその後、山田

慎を経て、明治20年(1887)に、安田財閥を率いた安田善次郎に引

き継がれました。

安田は、硫黄の運搬のために、北海道で2番目、道東では初めて

の鉄道を敷き、また、設備の動力源として釧路に炭山を開くなど、

事業の近代化を推し進めましたが、経営の目的であった山田慎の負

債の返済を終えると、この事業から手を引きました。

水産業しかなかったこの地方に、マッチ産業や石炭産業、そして

製紙産業などを生み出す源流となり、釧路港の特別貿易港指定にも

大きく貢献した硫黄山の事業も、その後は大資本が入ることなく、

昭和30年代半ばまで細ぼそと続けられましたが、やがて廃止され、

以後、弟子屈町の大きな観光資源の一つとして生まれ変わりました。

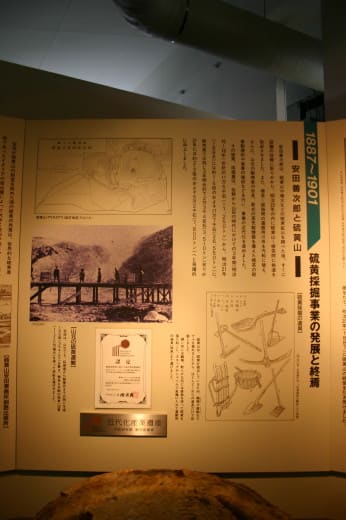

-佐野孫右衛門と硫黄山-

釧路の漁場持ち、四代目佐野孫右衛門は、明治10年(1877)に

硫黄山の硫黄鉱区域、約5万坪(165,000㎡)を国から借り受け、

30数人の坑夫などを使って本格的硫黄の採掘事業を始めました。

その頃の採掘は、つるはしや唐鍬を使って掘り起こす原始的な方法で、

精錬も伝統的な「だら煮」でしたので、採掘量もわずかでした。

佐野は、明治11年(1878)から3年がかりで硫黄山の山元から

釧路まで道を開いて、馬と舟を利用した運搬を行い、また、硫黄の

精錬器を導入するなど努力して、明治16年(1883)には9万2千

石(13,800トン)という全道一の採掘量をあげました。

しかし、その後には採掘が振るわず佐野家も没落したため、明治18

年(1885)に函館の銀行家・山田慎に採掘の権利を譲りました。

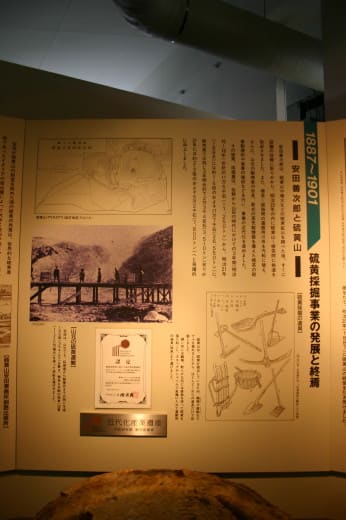

-山田慎と硫黄山-

山田慎は、硫黄山の採掘作業に、標茶にできた釧路集治監の囚人

を安い労働力として利用しました。また、硫黄山~標茶間の硫黄運

搬用鉄道の建設のために国から用地の無料使用の許可を得ました。

しかし、資金不足の上、銀行経営の失敗で借金が重なったため、

硫黄鉱区を担保に、安田善次郎へ救済を求めました。

安田は、硫黄山の事業で利益をあげ、山田の借金が返せるよう計

画をたて、明治20年(1887)に硫黄山の経営を引き受けました。

-安田善次郎と硫黄山-

安田善次郎は、硫黄山や樺太などの硫黄鉱山を調べた後、すぐに

設備の改善に撮りかかり、明治20年のうちに硫黄山~標茶間に鉄道を

完成させました。また、標茶~釧路間の運搬用川舟を汽船に替え、

さらに、山元の精錬釜の改良、新式の蒸気精錬器を備えた標茶の硫

黄精錬所や倉庫の建設などを行い、事業の近代化を進めました。

その後、採掘量は、佐野から山田の時代にかけての3年間(明治

16年~18年)合計の11万5千石(17,250トン)から、明治21年

(1888)には約1.5倍のおよそ17万7千石(26,550トン)に、

販売高では同じ3年間合計で2万3千4百石(3,510トン)余りが

21年には約2.2倍のおよそ5万2千石(7,800トン)へと飛躍的

に向上しました。

(別紙続き)

安田の硫黄山経営は、短期間で大きな利益をあげ、山田の借金の

返済を終えることにあったため、乱掘をくり返し、明治29年(1896)

には硫黄をほとんど掘り尽くして閉山してしまいました。

安田は明治30年(1897)に、鉄道を国に売り払い、明治34年

(1901)、採掘権を山田に戻して硫黄事業から手を引きました。

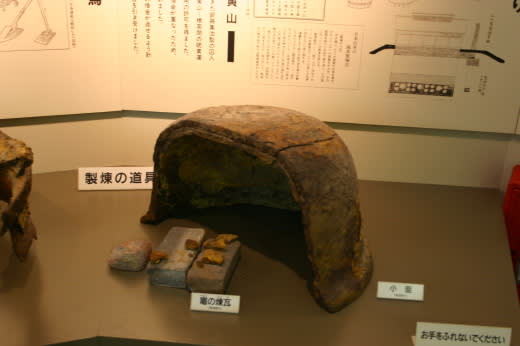

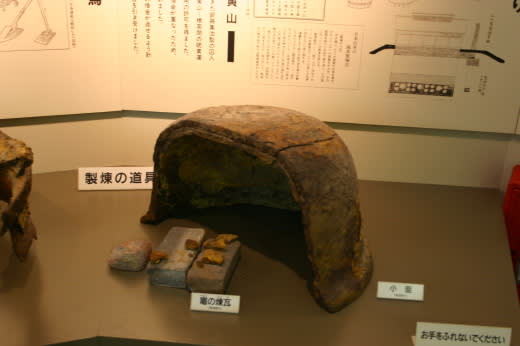

【小釜】

【大釜口縁部】

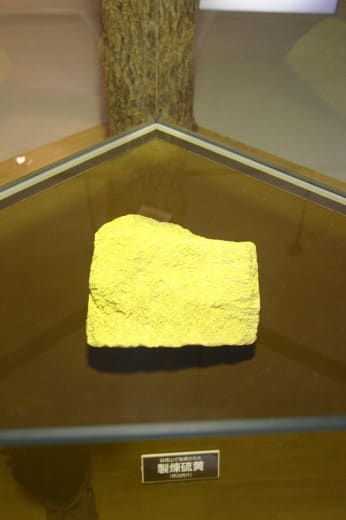

【精錬硫黄】

アトサヌプリをお訪ねの際は、みなさんもぜひどうぞ。