札幌に本部のある学校法人西野学園が函館に福祉の専門学校を開校するということで、開校から5年ほど、ろう者と共に「障害形態別介護技術」の手話の授業を担当していたことがある。

その時、ご一緒させていただいたのが、ろう者の前川さんだ。

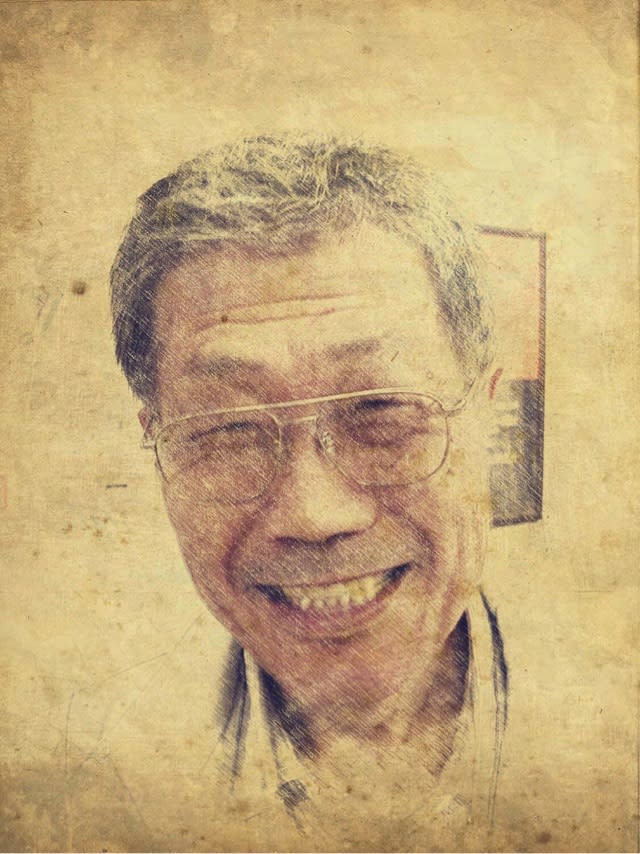

前川さんは、地域では有名な聴覚障害者協会の活動家だったが、その姿は、”活動家”然とした方ではなく、ごく普通の”おばさん”だった。

授業ではもっぱら私が聴覚生理とかろう者の心理などについての講義を担当し、前川さんが手話の実技を担当していた。

手話実技では、できるだけろう者である前川さんと学生が「伝えてみる」、「伝わった!」という実感がわくようできるだけ身振りも交えてコミュニケーションしてもらえるようにしていた。前川さんのやさしい人柄と目を細めた笑顔がその効果を高めてくれた。

けれども、高校卒業したての若い人相手だっただけに、私語や雑談、うたた寝する者、熟睡する者といろいろな人がいて、難儀した。

しかし、そんな機会さえも、私たちは、”聞こえない”ということを理解してもらうために利用した。

雑談、私語は、止めなかった。

数回の授業の後、私が「ザワザワしていたり、みんなが私語しているのも、前川さんには聞こえないんだよ。」と語ると、学生たちは耳よりも目を使って授業に参加するようになってくれた。

2クラス、80名ほどを年に担当していたが、1年に1人は人生の課題を背負って入ってくる学生がいて、なにかしらの問題を起こしてみせた。

ある時、前川さんが手話の実技をしていると、なんどか私語があり、その都度その周辺にクスクスと笑い声が漏れているのに気付いた。いつもは、無視している私語だったが、その時はいたたまれなくなり、授業時間をだいぶ残した状態で、前川さんに「今日は、やめにしよう。」と告げた。前川さんも、私の普通ではない様子に気付き、不安気に「大丈夫?」と聞いたが、私の申し出を聞き入れ、二人で教室をあとにした。私は前川さんに伝えるかどうか迷っていたが、その日はとうとう言い出せずに、別れた。

一週間後の授業の日、教室に行く前に前川さんに打ち明けた。

先週の前川さんの授業中、教室後ろの方で「しょうがい。。。」、「しょうがいしゃ」と言っては、笑い合っていた学生がいたということを。

その声は、かすかであったし、「障がい者」という意味であったのか、ほかの似たことばだったのか、はっきりはわからないし、前川さんに向けられたことばではないとは思うのだけれど、確かめたいのだと、前川さんに伝えた。前川さんは自分の聞こえないところでそのようなことが言われていたことを知り、「まぁ。。。」とショックを受けていたが、「シュジュキ(すずき)さんに、まかせるよ。」と、対応を任せてくれた。

教室に着くなり、私は、黒板に「しょうがいしゃ」と書き、数人に「先週、『しょうがいしゃが。。』と言って笑っていたね。」と問いただした。みな、「いえ、そんなことは言っていません。」と返答したが、明らかに動揺していた。前の週に最も中心的に発言し、笑っていたAに、「前川さんは、みんながどんなことを言っているのかもわからない状態で、ここに立って授業しているのだよ。その心細さや辛さがわからないなら、きみたちは福祉の仕事をする資格はないよ。私はこの単位はあなたにはあげられない。」と告げた。

前川さんは、私の発言を継いで、「すずきは、あんなふうに言ったけれど、私は、みんな、卒業してほしい。がんばって。」と、手話で告げてくれた。

翌週、また授業に出かけると、玄関に私が単位をやれないと告げたAが待っていた。

「先生、これ読んでください。」と手紙をくれた。

【先週、先生に「お前には単位はやれない」と言われ、もう学校を辞めるしかないと思い、実家に帰った。いつ切り出そうかと思っていたら、父親が配管設備の仕事について来いと言うので付いて行った。父は糞尿にまみれて配管を修理し、「この仕事ももう長くはないだろう」と言った。「それならなぜ奨学金を使わなかったのか」と聞くと、「お前に借金させたくなかったからな。」と言った。それを聞いて、自分はどんなにいいかげんに生きていたのかに気付いた。前川先生にももうしわけなかった。もう一度やり直させてほしい。】そんな内容だった。

前川さんも私もその手紙を読み、Aの真剣さに打たれ、快く迎え入れた。前川さんは持ち前のやさしさで、「いいよ。がんばって!」と笑顔でAに告げた。

前川さんは、自分の個人史も語ってくれた。

前川さんの年代のろう者の多くがそうであるように、前川さんも、函館から遠く離れた医者も十分にいない田舎で生まれ、数日続くような高熱で失聴していた。学齢から数年遅れで、当時では半日もかかる遠い函館の聾学校に入学、寄宿舎生活を送った。けれども、寄宿舎で同じろうの仲間に出会い、様々な経験を積み、社会に出、聞こえる人たちに手話を教えてきた。

前川さんを思い浮かべる時、同時に思い出すひとつの手話がある。

右手の小指を一本だけ立てる。その小指をアゴにあてる。

【構わない】とか【いいよ】と訳される手話だ。日本語の「構わない」ということばには、ちょっと投げやりな意味がふくまれることもあるが、手話の場合は、投げやりな意味や否定的な意味があまり入らないように思う。肯定的な【構わない】だ。

前川さんは、ろう運動の活動家であったが、あまり自分から積極的に意見を戦わせたり、みんなをひっぱったりするタイプではなかった。仲たがいしたり、言い合いをしたりするろう者の仲間の間に入って、オロオロと心配し、それでいて実際の行動は率先してやるという縁の下の力持ちタイプの方だった。

専門学校の授業でも、学生をけっして叱りつけたりすることなく、いつも笑顔でふところ深く包み込んでくださった。私がカッカとしたり困っていたりしていても、いつも「いい、いい。(かまわないよ)」と言ってムリをきいてくださった。

前川さんの「シュジュキサン(すずきさん)」と、呼ぶ声が好きだった。

「いい、いい。」と言っている笑顔が目の前に浮かぶ。

【構わない、いいよ】と、いろいろなものを赦してきた人生だったのだと思う。

前川さんは、10年ほど前、娘さん夫婦の住む埼玉に移住し、2月1日 多くの家族に看取られ亡くなった。