【「指導」か「勝負」か の巻】

■以前「置き碁は邪道」と思っていました。でも今はこの「ハンディ戦」が、囲碁のゲーム性の幅を広げていると感じています。棋力が離れていても対等に対局でき、勝っても負けても楽しめるのですから。

■以前「置き碁は邪道」と思っていました。でも今はこの「ハンディ戦」が、囲碁のゲーム性の幅を広げていると感じています。棋力が離れていても対等に対局でき、勝っても負けても楽しめるのですから。

■わたしが9子置いてもらうのは「6級」。7級より下(上?)、つまり8級、10級にも9子置いてもらいます。風鈴(星の下の三々)を付けるのは、ムリな手が必要になり、面白く打てないのでやりません。

■同好会では「6子までの対局」を推奨しています。それより多く置くのでは上手も楽しめないためからしょうか。わたしは7子、8子、9子でも、楽しく打てますが……。

◇

■さて、置き石の数については「少なく置かせたがるヒト」と「多く置かせたがるヒト」がいます。前者はプロ、後者はアマ。プロは楽をしたいし、アマは精神的優位を持ちたいという発想なのでしょう。言い換えると、プロは「指導」、アマは「勝負」と見る傾向があります。

■しかし「本手を打って負けてもよし」とする態度が、美しく正しい「碁打ちの本道」ではないでしょうか。「下手の間違い」は自然に出てくるものです。それを的確にとがめるのが上手であって、とがめきれなければ上手の技量が十分ではないのです。

■上手にとって、置かせて打つ碁は「負けて元々」「負けたら手合違い」「下手が上達した」と考えるべきです。勝っても負けても、良かった手をほめ、改善すべきを指摘し、負けたなら次回は一つ石を減らして対局すればいいのです。

◇

■本物の芸を、さらにもう一つ。

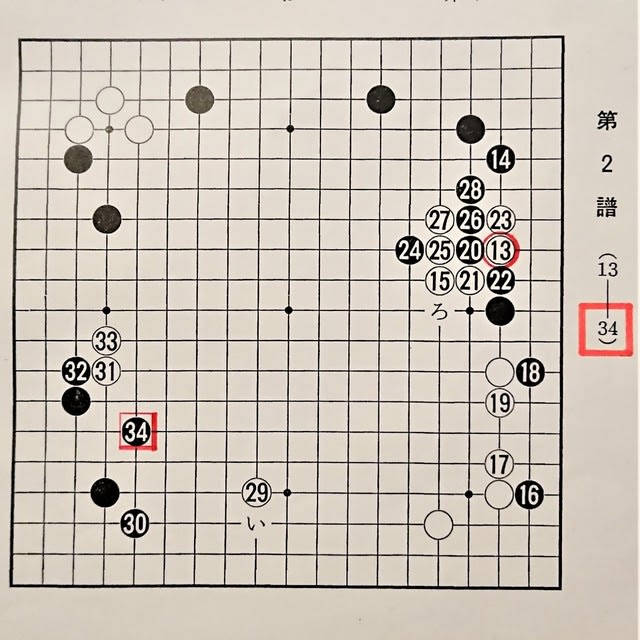

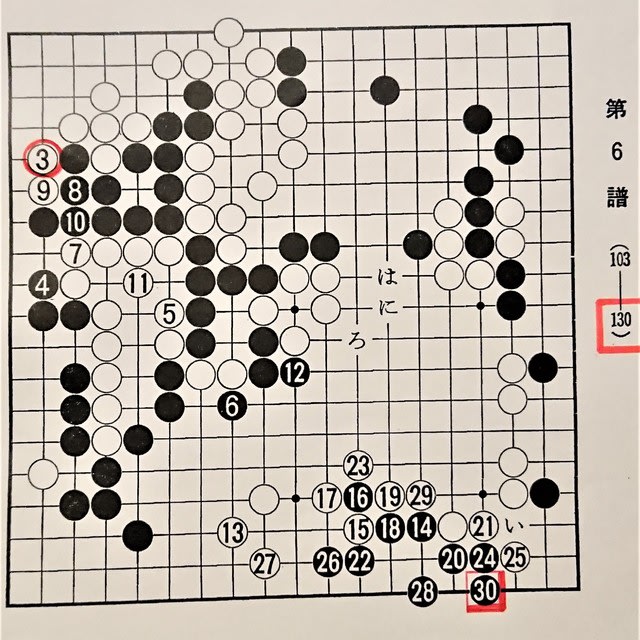

■大正2年、本因坊秀哉八段と野沢竹朝(ちくちょう)四段。2子局。249手完、白1目勝ち。

■本物の芸を、さらにもう一つ。

■大正2年、本因坊秀哉八段と野沢竹朝(ちくちょう)四段。2子局。249手完、白1目勝ち。

■「秀哉一代の傑作」といわれる一局。円熟の境地を随所にみせ、後進の強豪との2子局に見事に1目をあましました。

■竹朝は明治14年、島根・松江の生まれ。秀哉より7つ年下。新聞碁では連戦連勝で「常勝将軍」と恐れられた高手ですが、秀哉の至芸に一歩届かずでした。

■竹朝は明治14年、島根・松江の生まれ。秀哉より7つ年下。新聞碁では連戦連勝で「常勝将軍」と恐れられた高手ですが、秀哉の至芸に一歩届かずでした。

▼黒2の目外し、黒4の大ゲイマジマリ。白はタスキ型の小目。趣向に富んだ布石で、両者の気合を感じます。中盤まで虚々実々の駆け引きが続き、互いに失着が出たが、最後まで微細な形勢が続きました。