毛勝山は剣岳の北方稜線上にある2,414mの山だ。標高こそ低めだが豊富な積雪量と、その高低差においてなかなか手強い相手だ。9月に毎日旅行のツアーでは日帰りピストンというスタイルで登っているが、概ね12時間ぐらいかかっている。今回はテント泊で北西尾根より毛勝山を目指し、残雪を利用して釜谷山と猫又山までを縦走する。稜線上にははっきりした道はないから、藪が残雪に埋まっているこの時期が最適なのだ。下山路になる猫又谷は非常に美しい大雪渓だがここにも道がないので、この時期しか歩くことはできない。

魚津駅前通りをまっすぐ入った片貝山荘の奥で橋を渡り、阿部木谷方面へ少し入ったところが北西尾根の登山口になる。登山口に至る道の左には快適な広場があって巨大な桂の木が立っている。以前阿部木谷ピストン登頂をしていた頃はこの大桂の麓にテント泊をしていた思い出の場所だ。その姿は圧巻で、幹周りは7~8mは有ると思うのだが名前が付いている訳でもなければ、観光地になっている訳でもない。僕はこれだけの桂の巨木を他で見たことがない。一声挨拶をして尾根に取り付く。

テント泊だから荷物は重いし最初の急登が堪える。僕は10日前に右ふくらはぎに肉離れを負っていて、一応痛みは引いたとは言え不安もある。まあ、再び痛くなっても歩き通すけどね。結果的には快調に歩き通す事が出来た。友人から教えてもらった治療法が効いたようだ。北原さんありがとう。

一輪だけ見かけたシラネアオイ

この尾根道は10年ほど前からよく使われるようになった。それまでは毛勝山には登山道はないとされ、前述の阿部木谷を残雪期に登るのが一般的だった。阿部木谷と猫又谷は隠れた大雪渓でその標高差に於いてはおそらく日本一ではないかと思う。上部は40度の傾斜が数百メートル続き、おまけにそこは落石の巣だ。テント場はなく登り切らないと宿泊場所にも恵まれない。今はのんびり尾根道をゆき、適当なところでテントを張る。

今年は1時間ほど登った辺りで豊富な残雪が現れた。今までなかったことだ。残雪はその年のその時期その場所によって多めだったり、少なめだったりまちまちだ。一律に日本全国雪が多いとか少ないとか言うのではないし、同じ山域の標高の低いところは少なくて高いところだけ多いとかもある。だからお客さんに「今年は雪が多いんでしょ?」と聞かれると「はい」と素直に言えず答えに困ってしまうことがある。またそのからくりを説明するのはかなり面倒くさい。なぜなら半年分の気象の変遷まで話さなくてはならないから。(笑)

さて、雪は今年は多めだ。かなり下でアイゼンを履きキックステップで高度をかせぐ。秋口に登る時とは勝手が違って、船窪状湿原のあるモモアセという場所はすっかり雪に埋まっている。北又谷の対岸には僧ヶ岳と越中駒ヶ岳が迫る。

後方は僧ヶ岳と越中駒ヶ岳

左が毛勝山、右は南峰 明日辿る稜線だ

登り始めてから7時間で標高2,150mのテント場ピークに到着。ここは毛勝山を目の前に広々とした大展望台でもある。東には後ろ立山連峰から栂海新道までが見えるし、富山平野の向こうには富山湾、そして能登半島。空は蒼く風は穏やかだ。

僕は富山の山が大好きだ。それは、なんといってもその伸びやかさだ。たとえ1,600mの僧ヶ岳に登ったとしても、足下には0メートルの海岸線まで見えるので、標高差は1,600mとなりその高度感は奥穂からから上高地を臨むのと変わらない。それが立山や剣ともなれば標高差は3,000mとなるからスケールの大きさのレベルが違う。見る物の視線の先が遙かに遠いのだ。おまけに魚は美味いし、米も美味い。釣りは山でも海でもいけるし、いい人多いし、富山弁は可愛いし。特に女性はね。長野県の山はなんかごちゃごちゃしているし、なんかみみっちい。(笑)

エスパース7人用テント(超快適なこのテント)と山座同定中のお客様

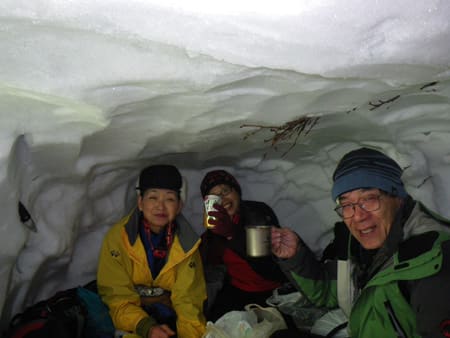

広々快適、いっぱいやりながら水を作る、夕食はジンギスカンと麻婆春雨、色悪いけどテントの色です。

この日の夕景は素晴らしかった。茜の太陽が海とこの時期水の張られた田に反射して地球のサイズまでも感じる様な夕暮れだった。これも富山の山の魅力だろう。隠居したらハワイへ移住するのはやめて富山に住もうかな。

シルエットの能登半島

朝五時半に出発してまずは毛勝山への雪壁を登る。一部急なところがあるのでハーネスは朝からつけてもらった。雪は締まってアイゼンが気持ちよく決まる。1時間強で毛勝山頂上だ。剣岳北面が姿を現した。

頂上自体は雪もなく土が露出している。だが、そこから東側は吹き飛ばされた雪が積もって巨大な吹きだまりとなっていて実際の頂上よりもさらに高い疑似頂上が出来ている。2000年3月5日に大日岳で起きた文部省登山研修所の事故もこの手の巨大雪庇の崩壊による。ここから猫又岳にかけては稜線上の雪庇が尋常なく発達して実際の稜線より20メートルもはりだした部分が至る所に現れるから充分気をつけなくてはいけないのだ。

釜谷山への登り 例年なら雪庇がバキバキに割れてそれを縫うように登るのだが今年はほぼべったりで楽!

釜谷山から剣岳北面

大分夏毛に変わったね カップルで幸せそう

剣岳も目前として左にブナクラ谷を見ていよいよ美しい猫又谷へ下る。僕はこの谷が好きだ。まっすぐ伸びたこの谷は上部は40度近い傾斜があって、谷は飽くまでも真っすぐ伸びやかでその末端までを一目で見渡せるし、阿部木谷とは対照的で落石も少なく何度見てもほれぼれとさせてくれる。スキーが有ればこの時期でも小石に惑わされることもなく一気に滑降できる。だが、今日はぼつぼつ歩くのだ。

美しい!隠された名雪渓だ

便秘気味の熊の糞 大概べったりしているのだが

富山の山にとってはこの時期は特別なのだ。豊富な残雪をまとって、夏では余り目立たない山が、最高に魅力的になる。特に今年はほんと素晴らしかった。全てに恵まれて夢の様な毛勝三山縦走。

雪渓末端からは林道沿いに山菜を採りながら下った。フキノトウ、タラの芽、キャラフキ、コゴミ、コシアブラ。キクザキイチゲの咲き乱れる道だ。皆さんお土産を携えて、夕方までに自宅に帰れれば今日は新鮮山菜料理だね。午後3時魚津駅解散後、僕は一人いつもの「はじめ屋」でパンチの効いた豚骨醤油ラーメンを頂いて帰路についた。