ガレ展内覧会へのブロガー招待イベントに参加してきました。

目黒区美術館では初の試みだそうです。

今後も継続して行われるかは我々の記事の反響次第ということで責任重大w

というわけで、いつもより気合を入れてお届けします。

# 画像は全てクリックで拡大します

◆イントロ

これまでもガレの展覧会はあちこちで頻繁に行われてきましたが、今回の展覧会の特徴は、

ガレの「アール・ヌーボー以前」にも焦点を当ているところ、だそうです。

ガレが何から影響を受け、どのようにそのスタイルを成長させてきたか、それを辿ることが出来るよう

彼の若いころの作品とともに、同時代のガラス作品、家具などの調度品、彫像、タペストリーなどを

あわせて展示しています。

このため、ただ作品を横並びに並べるだけでなく

こちらの写真のように、家具・調度品を組み合わせて

当時の部屋の様子を再現して見せるようなコーナーも

ありました。

会場では是非、作品を通じて「ガレの生きた時代」を感じてみてください。

◆ロココとガレ

ガレの作風を語る上で、外せないものが2つあります。

ひとつは西洋の伝統、もうひとつはジャポニスム。

まずは「西洋の伝統」から。

会場でまず目に飛び込んでくるのが

ロココ調の陶器・ガラス器の数々。

これは置時計の部分ですが、

まるでフラゴナールの絵から飛び出してきたようなデザイン。

こちらは19世紀の食器棚の部分です。

ザ・ロココ!な装飾画ですが、枠のデザインにも注目。

このような有機的な曲線美の感覚が、

アール・ヌーボーにも受け継がれていったのです。

そうそう、家具といえば、足元も見てみましょう。

ケモノやネコみたいな足を持つ家具が幾つかあるはずです。

これはガレが若いころに流行った、ロココ調の家具の特徴で

「カブリオール・レッグ」というそうです。

カブリオールとはダンスなどで

ジャンプのとき足を開く様子を表す言葉です。

・・・学芸員のかたは「ガニマタ」と表現されてましたがw

目を転じて、ガレのデザインした家具も見てみましょう。

足回りに装飾はなくシンプルになっているものの、

ガニマタで踏ん張ってるようなカタチは同じです。

これもロココからの影響のひとつだそうです。

調べてみたら、18世紀にチッペンデールという人が

始めた様式なのだとか。

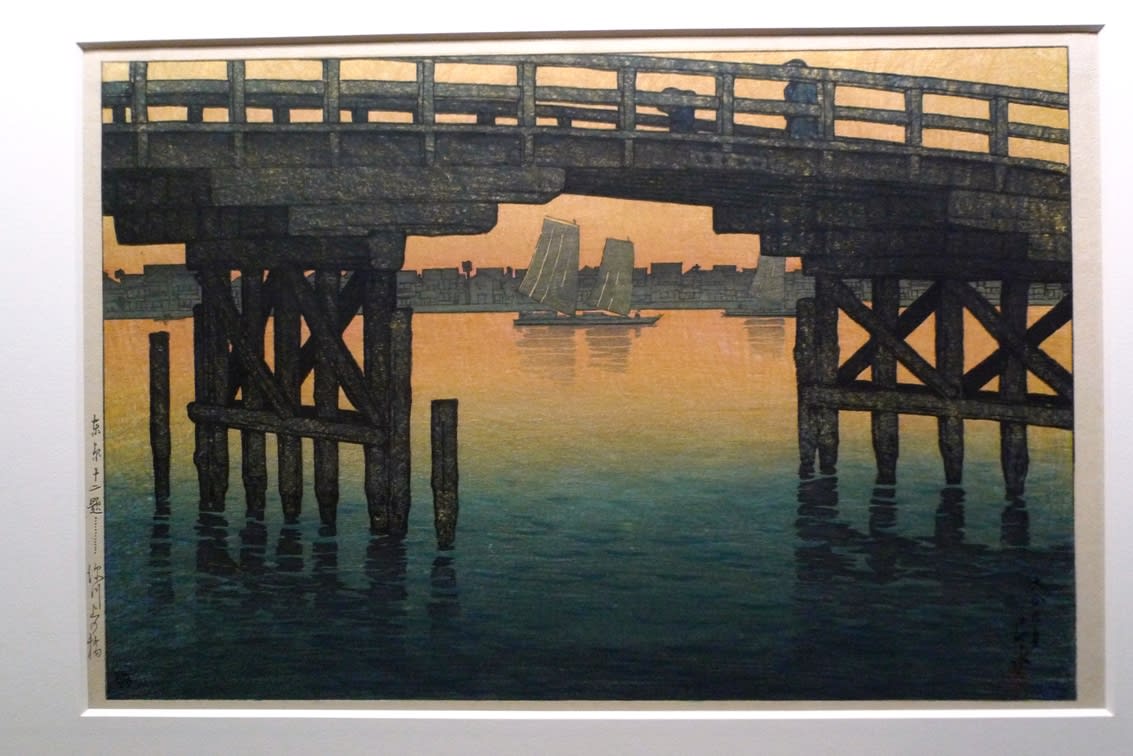

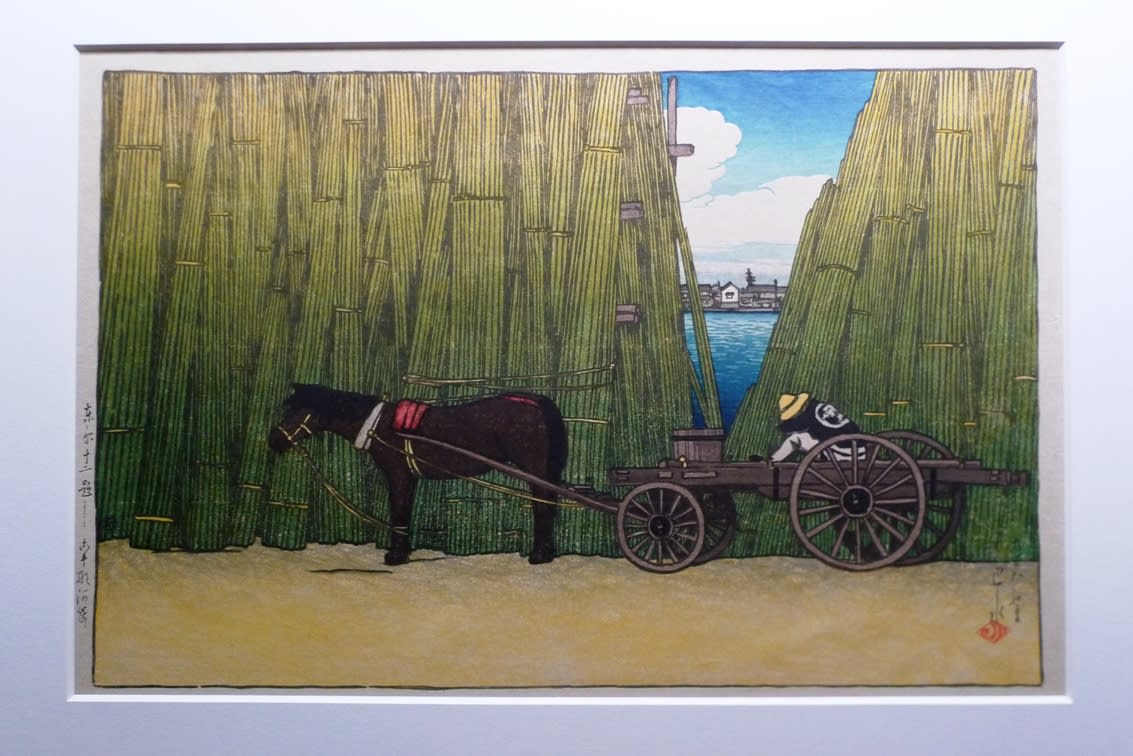

◆ジャポニスムとガレ

続いて、ジャポニスムの影響について。

ガレの家具にあしらわれたデザインを見てみましょう。

これなど、まるで日本の花鳥画のようです。

ジャポニスム(日本趣味)ブームが吹き荒れた

19世紀末のヨーロッパ。

でも当初は表面的にそのデザインを真似るだけでした。

ガレもそれは同じで、たとえばこのカエルは

北斎漫画の絵柄を書き写したものです。

(「北斎漫画」は葛飾北斎による絵のお手本帖です)

しかし彼は後に、

足元の草むらにつつましくも強く生きる小さな生き物を敬い慈しむ、

そんな日本の自然観そのものを理解し

独自の世界を作り上げていくことになるのです。

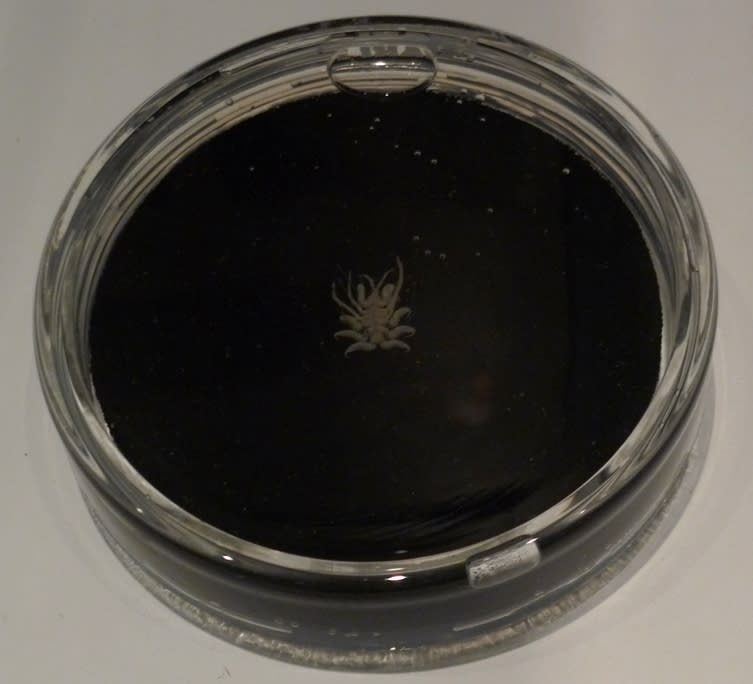

たとえばこの作品。

巣を張り息を潜めて獲物を待ち構えるクモ。

そうとは知らず巣の上で葉を食む虫たち。

しかしその両者の命に区別は無く、

葉むらの薄闇のなか、平等に色とりどりの光を放っています。

ちなみにこの作品、正面から見るだけだと気づかないのですが

そこかしこに虫がいるので、左から右から眺めて探してみてください。

個人的には、今回、一番楽しい作品でした。

◆家具x陶器xガラス

ガラスで有名なガレですが、

彼の工房ではガラス器以外の調度品も製作していたそうです。

先ほどは家具をご紹介しましたが、このような陶器も作っていました。

このため、彼は家具や陶器の技法をガラスに転用することにより、独自の表現を切り開くことに成功しました。

今も昔も、ブレイクスルーは既存技術にあり、です。

たとえば、「ジャポニスムとガレ」のところでご覧いただいた花鳥画風の装飾。

アレは、いろいろな木肌の木材のカケラを地の板にはめ込んで作られています。

この技法を「象眼(ぞうがん)」と呼ぶのですが・・・

その「象眼」をガラスに転用したのがこちら。

板状のガラスのカケラを、まだ軟らかいうちに

地のガラスに貼り付けて模様をつくってます。

「マルケトリー」と呼ばれる技法で、

ガレはこれで特許をとりました。

一方こちらは、従来は陶器に用いられていた

「エナメル装飾」をガラスに施したものです。

そして、そんなガレの技術の粋を極めた一品がこれ!

チラシにも載っている、今回の展覧会の目玉作品です。

会場では鏡で裏側も鑑賞できるようになってますので

彫りの多彩さなどもじっくりご覧ください。

◆ガレのライバル

ドーム兄弟、ティファニー、レッツ・ヴィトヴェ工房・・・

ガレと同時代を生きたライバルたちの作品も多数展示されています。

こちらはレッツ・ヴィトヴェ工房のテーブルランプ。

マーブル模様を切り裂く亀裂が

日本の茶器の金継ぎを連想させて面白いです。

ドーム兄弟は森や木立をデザインした作品が多いのですが

少ししゃがんで下から見上げて鑑賞するのがお勧めです。

こちらは上から見たところ。

で、こちらが下から見上げたところ。

なんていうか、上から見るよりも

より「大地と空の広がり」を感じられませんか?

しゃがんで見るのは、ちょっと恥ずかしいですが

よろしければ、ほかの作品でもお試しください。

◆おまけ: 黒壁美術館 & 黒壁スクエア

今回は、滋賀県・長浜の黒壁美術館から作品を多数お借りしたそうです。

同館では普段倉庫に眠っているものも、多く出展されているそうです(特に家具類)。

黒壁美の館長さんがオープニングで「黒壁スクエア」の宣伝を熱心にされてましたが

東京ではあまり知られていないんでしょうか。

中部・東海・近畿あたりだと認知度高いと思うのですが・・・

「黒壁スクエア」は、古い土蔵の町並みが売りの観光地で、

倉敷・函館・尾道なんかが好きな人はハマると思います。

まあ基本、買い物や食べ歩きが楽しいところなので、女性向けの観光地かも知れません。

黒壁スクエアの近くには「成田美術館」というラリック専門の美術館もあります。

昨年、新美でやってたラリック展にも沢山出展していました。

入館者が少ないときは、学芸員のかたが熱心に説明してくださいます。

というわけで、黒壁はガラス好きなら一度は訪れるべき「聖地」のひとつですw

会場に観光案内コーナーもありましたので、気になる方はぜひご覧ください。

以上、学芸員さんによるツアー・ガイドの内容をベースにお届けしました。

より詳しくお知りになりたい方は、黒壁美の鈴木潔館長による講演が4月24日(土)に開催されるそうですので

そちらにご参加されてはいかがでしょうか(予約制です)。

最後になりましたが、目黒美術館の関係者のみなさま、

この度はこのような楽しいイベントにお誘い頂きまして、ありがとうございました!