曇り空ですが、風は5〜7mの絶好のセーリング日和。あちこち整備したいところはありましたが、まずはセーリング練習を。

ということでシングルにて出航します。

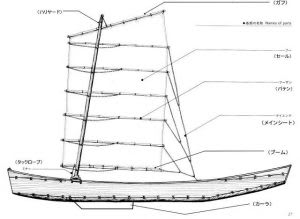

このリベッチオには、インナーフォアステイがあって、タッキングのたびに引っ掛かりがあるのが悩みだったのですが、ステイに水道ホースを通し(当初エンビパイプの予定だったのですが、径が合わずやむなく水道ホースにしましたが、材質は一考の余地あります)で、多少引っ掛かりが改善したようです。

このリベッチオには、インナーフォアステイがあって、タッキングのたびに引っ掛かりがあるのが悩みだったのですが、ステイに水道ホースを通し(当初エンビパイプの予定だったのですが、径が合わずやむなく水道ホースにしましたが、材質は一考の余地あります)で、多少引っ掛かりが改善したようです。

エクステンション・ティラーは普段はあまり使わないのですが、今日は使ってみました。しかし、取手のゴムが劣化していたのか、ゴムが当たったFRPの箇所が黒く汚れる結果に。これはなんとかせにゃいかんですね。

デッドランの観音開きは、ワイルド・ジャイブが怖いですね。ハンターのときはブームが高くて安全でしたが、リベッチオは立った時は頭にブームパンチの可能性があるので、よほど注意が必要です。風のある時はクォーターまでとしましょう。(この時は、本船を避けるためやむなく観音開きとした瞬間なのです。)

32f艇のときはなかなか出来なかったシングルハンドでの出航でしたが、

26fにダウンサイズしたおかげで、気軽に出航できるようになりました。

少なくとも還暦過ぎの私的にはダウンサイジング成功かな?と思っています。