船の大敵「フジツボ」について、調べてみました。

海水に浮かべた状態で保管(係留)しておくと、海藻や貝類が付着し、船のスピードが落ちてしまいます。だから、そんなものはなるべく付いてない方が良いのです。

海藻は、比較的水質の良いところで育つ気がします。

水質の悪い所では、蠣(カキ)やイガイ(ムール貝)が多い気がします。

フジツボはその中間といったところでしょうか?

取り除き難い点では、フジツボが一番手強いです。

海藻は、比較的水質の良いところで育つ気がします。

水質の悪い所では、蠣(カキ)やイガイ(ムール貝)が多い気がします。

フジツボはその中間といったところでしょうか?

取り除き難い点では、フジツボが一番手強いです。

取り除いても、フジツボ の”根”(白いポツポツ)が残ってしまうのが厄介なのです。

ところで「フジツボ」は貝ではないのだそうです。エビやカニと同じ甲殻類なのだそうです。

関東圏ではフジツボは1~2cmくらいのものですが、青森の方に行くともっと大き

くなって、食べる習慣もあるのだそうです。

味はカニのようで、甲殻類であることが実感できるようです。

ところで「フジツボ」は貝ではないのだそうです。エビやカニと同じ甲殻類なのだそうです。

関東圏ではフジツボは1~2cmくらいのものですが、青森の方に行くともっと大き

くなって、食べる習慣もあるのだそうです。

味はカニのようで、甲殻類であることが実感できるようです。

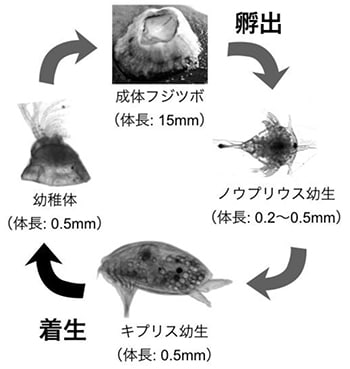

フジツボの生態というのは、なかなか面白いもので、甲殻類ですから卵から孵化します。

孵化すると、:ノウプリウス幼生 というミジンコ大の生き物として海中を浮遊して5回ほど脱皮を繰り返すそうです。

ノウプリウス幼生が大きくなると、今度はキプリス幼生という2本の触角と6本の脚をもつ姿に変わるのだそうです。

このキプリス幼生の寿命は2カ月で、その間に「くっつく場所」を探し回るのだそうです。

くっついたら最後、もう二度と動き回ることはできないので、安住の地を探し回り、「ここだ!」と決めたら、触角でしっかりとくっつき、小さいとはいえ、あのフジツボの姿になります。6本の脚は「蔓脚」と呼ばれるプランクトンを捕まえる網になり、次第に成長していきます。

フジツボは動物ですから子孫繁栄のために生殖活動をしなければなりませんが、その場を動けないので、近くに仲間が多いほうが生殖活動には便利ですよね。だから、フジツボはある種のたんぱく質を分泌して仲間を「おいでおいで」しているらしいです。フジツボがついた船底は、仲間を呼び寄せるので、ますますフジツボが付くのです。

「とかくフジツボは群れたがる。」・・・うーむ、やはり私の嫌いなタイプだなぁ!

意外でした。北の国に行ったおりは、一度食べて見たもの

です。やっぱり鍋にするのでしょうか(笑)、とは言え殻を

除くと食べる所は僅かと想像します。世の中広いですから、

世界の何処かでは大変な珍味で、高級な食べ物なんて事が

有ると面白いですね。

青森では珍味なのだそうです。

カニの味ということなら美味しいでしょうね。

でも、船底塗料のついたフジツボ は絶対食べたくないです(笑)

同じく 屋久島の亀の手も高級品になりました

何方も美味しいですよ~~

そうでしたか、高級品ですか!

一度は食べて見たいですね〜。

屋久島の亀の手も・・・