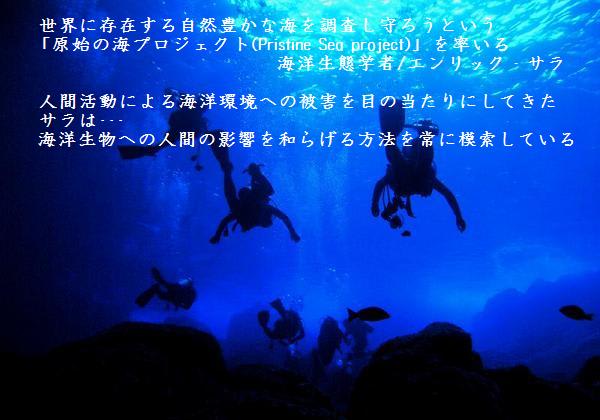

現代の探検家 = エンリック・サラ 海洋生態学者 =

~手つかずの美しい海を守るために~

クリスマス島: 見慣れたサンゴ礁

人が住んだことがないキングマン・リーフとの比較対象として、サラはクリスマス島を詳しく調査した。 周辺のサンゴ礁には、リーフシャークやレッドスナッパーはごくわずかしか見られなかった。キングマン・リーフに比べると、サンゴ自体もまばらで、藻が大量に繁殖していた。

「トップに立つ捕食者がいなくなると、サンゴ礁の生態系全体のサイクルが速くなる」とサラは話す。

正確なメカニズムはまだ明らかでないが、結果として微生物が大量発生し、サンゴが死に追いやられる可能性もあるという。 クリスマス島周辺では、キングマン・リーフの10倍の微生物が生息していた。

調査に参加した微生物学者によると、キングマン・リーフを消毒済みのプールとすれば、クリスマス島周辺は下水管のようなものだという。

条件の違いが人間の存在なのは明らかだ。 5000人の人口を多いと見るか少ないと見るかは基準しだいだが、その生活と産業による排水と大型魚の乱獲がサンゴ礁の海を劣化させている。

サンゴ礁を危機に追いやっているのはそれだけではない。 大気中の二酸化炭素の一部は海に吸収されているが、排出量にともなって吸収される二酸化炭素が増えると海水の酸性化が進み、サンゴの組織をむしばんでゆく。

温室効果ガスの影響による海水温の上昇のために、白化して死に至るサンゴも増えている。 水質汚染と乱獲は、そこへ追い討ちをかけることになる。

多くのダイバーが見ているサンゴ礁は、ほとんどがこのように劣化が進んでおり、それが“自然の”サンゴ礁だと思われがちだ。 しかし、そうしたサンゴ礁でも100年かそこら遡れば、別の姿をしていたと考えられる。

1777年にキャプテン・クックが初めてクリスマス島に上陸したとき、ボートで浜辺に漕ぎつけるまでの間に、舵板やオールに噛みつく膨大な数のサメのことを記している。 人口がわずかで漁業も住人の食生活の範囲内だった20世紀初頭までは、おそらくそのような“本来の”環境が維持されていただろう。

クリスマス島の付近と上空では1957年から1962年まで、イギリスとアメリカが計20回以上の核実験を行っている。ただし、その影響が海の生物にどれだけの影響を与えたのかは明らかになっていない。

(ヴォストック島で観測したレッドスナッパーの群れ。Photograph by Enric Sala)

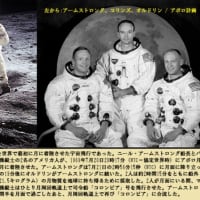

憧れはジャック・クストー

サラはスペインの地中海岸、フランス国境に近いジローナで生まれ育った。 スペインの地中海沿岸で過ごすことが多く、海が自然と身近な存在だった。 そのため自らの目で海洋生物を観測する機会も多かった。

「スペインで過ごした子供時代、ジャック・クストーがすべてだった。 私のヒーローであり、将来像であり、発想の根源だった。 『クストーの海底世界』が放映される日曜日が待ち遠しくてしかたがなかった。 カリプソ号の乗組員になって、次々と新しい発見をすることを夢見ていた。

友達は部屋にサッカー選手のポスターを貼っていたが、私の部屋はサンゴ礁に潜るダイバーや南極の氷山を登る探検家の写真だった。 友達が車やバイクに憧れている頃、私が夢見ていたのはカリプソ号の二段ベッドで寝起きすることだった」。

海への憧れと情熱を持ち続けたサラは生物学の道に進み、フランスのエクス・マルセイユ第2大学で海洋生物学の博士号を取得。 その後アメリカへ渡り、スクリップス海洋研究所で10年ほど教授を務める。 2006年スペインに帰国し、2008年にはナショナルジオグラフィック協会の探検家となった。

※; パルミラ環礁 (Palmyra Atoll) は中部太平洋北緯5度53分 西経162度5分にある環礁。 ハワイ諸島の南南西およそ 1600キロメートルに位置し、北ライン諸島に属する。

環礁の周囲はおよそ14.5キロメートルで、ウェストラグーン (West Lagoon) と呼ばれる礁湖は唯一停泊が可能である。 広大な暗礁、二つの浅い礁湖、および50あまりの砂やリーフの小島や砂洲から成り、そのほとんどはココヤシ(外来種)、スカエボラ、ピソニアなどの植生に覆われている。

西端のサンド島と東端のバレン島を除き、全ての小島は繋がっている。最大の島は北側のクーパー島で、南側のカウラ島がそれに次ぐ。 年間降水量は4445ミリメートル、日中の平均気温は年間を通じて摂氏29.4度ある。

(キングマンリーフの状態の良いサンゴ礁に群生するオオシャコガイ。 Photograph by Enric Sala, National Geographic)

南ライン諸島

北ライン諸島の調査プロジェクト後、サラたちは2009年春に再び中部太平洋に向かった。

今度は赤道の南側にある南ライン諸島が調査対象だった。 南ライン諸島も環礁でできた5島からなり、こちらはずべて無人島だ。世界でも最も人里離れた孤立した環礁の一つと言われる。

調査チームは約6週間かけて南ライン諸島のフリント島、ヴォストック島、ミレニアム島、スターバック島とマルデン島を巡り、水質調査、魚の個体数調査、捕食魚の個体数調査、そしてサンゴ礁の状態と多様性を調査した。

プロジェクトには、アフリカ・コンゴ盆地の生態系調査を目的として約3,200キロに及ぶ距離を徒歩によって横断した「メガトランゼクト」プロジェクトを率いたナショナルジオグラフィック探検家マイケル・フェイも加わり、海の環境に留まらず陸地の調査もつぶさに行われた。

「同行していた生態学者が地理座標の表記された衛星地図を調べ、1キロおきに調査するダイビングポイントをプロットしていったんだ。

できる限り生態系の真の姿を正確にとらえるため、広い島ではより多くの潜水を行った。例えば、マルデン島では27の潜水スポットが予定されていたのに対し、それより小さなフリント島では14カ所しか潜水しなかった。

そして全チームが調査地の座標が表記されたGPSを携帯していて、毎朝各チームに調査地を割り振ってそれぞれ調査にあたっていたよ」。

サラたちが訪れた111の調査地では、1000回を超す潜水、1100時間にも及ぶ海底での調査が行われた。 そこでは325種の魚類を観察し、22万匹を超える魚を計測した。写真は1000枚以上撮影され、分析のために持ち帰られた。

「私たちの想像をはるかに超える、最上位の捕食者たちと見事なサンゴ礁群を発見することができた。 さらに、収集されたデータからは、サンゴ礁の状態に影響を与える最大の要素は人間であることが証明された。

サンゴ礁の生態系を破壊しているのは、自然現象や海洋学ではなく、漁業や海洋汚染など人間活動によるローカルな影響と、人間に起因する地球温暖化によるグローバルな影響が複合的に組み合わさっていることだとわかった。

もう一つ私たちが学んだことは、海が温暖化現象や乱獲などから再生するための機能と回復力を持つためには、サメやその他の最上位捕食者を含む、あらゆる要素がすべて整っている必要があるということだ」。

しかし、人間活動からは無縁と思われる南ライン諸島も、その影響から完全に守られているわけではない。 実際、ヴォストック島、ミレニアム島、スターバック島では地球上で最も美しいと思われるサンゴ礁に出会えた一方で、フリント島やマルデン島では釣り針が口に掛かったサメや漁網などが見られたという。

※; ≪水色文字をクリックにて詳細説明≫

ジェームズ・クック(James Cook, 1728年10月27日 - 1779年2月14日)は、英国の海軍士官、海洋探検家、海図製作者。通称キャプテン・クック(Captain Cook)。

一介の水兵から、英国海軍の勅任艦長 (Post Captain) に昇りつめた。

太平洋に3回の航海を行い、オーストラリア東海岸に到達、ハワイ諸島を発見し、自筆原稿による世界周航の航海日誌を残し(第2回航海)、ニューファンドランド島とニュージーランドの海図を作製した。 史上初めて壊血病による死者を出さずに世界周航を成し遂げた(第1回航海)。

10代を石炭運搬の商船船員として過ごした後、1755年に英国海軍に水兵として志願し、七年戦争に加わった。

船員としての能力を認められたクックは1757年に士官待遇の航海長に昇進し 、英国軍艦Solebay号の航海長として、セントローレンス川の河口域を綿密に測量し海図を作成した。

クックの作成した海図はウルフ将軍のケベック奇襲上陸作戦(1759年)の成功を導き、クックの存在は英国海軍本部と英国王立協会に注目されることとなった。 クックは南方大陸探索の命を受けて、英国軍艦エンデバー号を指揮し、1766年に第1回航海に出帆した。

クックは多数の地域を正確に測量し、いくつかの島や海岸線をヨーロッパに初めて報告した。

クックの幾多の偉大な功績をもたらしたのは、卓越した航海術、すぐれた調査と地図作成技術、真実を確かめるためには危険な地域も探検する勇気(南極圏への突入、グレートバリアリーフ周辺の探検など)、逆境での統率力、海軍省の指令の枠に納まらない探検範囲と気宇の壮大さ、これらのすべてであったと言えよう。

また壊血病の予防に尽力し表彰されている。

第3回航海の途上、ハワイ島で先住民との争いによって1779年に落命した。

【 We are the WORLD 】

https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport

※上記をクリック賜ればバック・グランド・ミュージックが楽しめます

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【壺公栴檀;ニュース・情報】http://blogs.yahoo.co.jp/bothukemon

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます