太陽系の外にある惑星はどんなところなのか そして、生命は存在するのだろうか

私たちは孤独なのか それとも、地球外に仲間はいるのだろうか

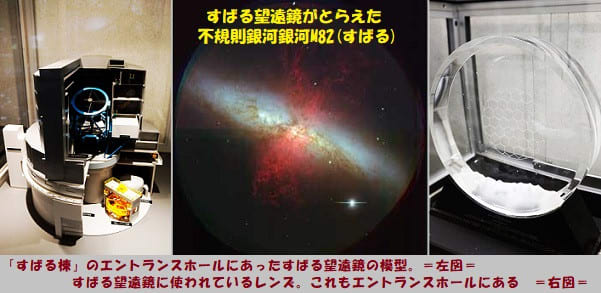

国立天文台のすばる望遠鏡を使って挑む

太陽系外惑星探査プロジェクト室 田村元秀

【この企画はWebナショジオ_“日本のエキスプローラ”/研究室にいって来た”を基調に編纂】

(文=川端裕人/写真=藤谷清美(国立天文台) & イラスト・史料編纂=涯 如水)

◇◆ 田村元秀 : 第一回 系外惑星候補の撮影に成功! =2/2= ◆◇

ビジュアル的には拍子抜け?

とんでもない。田村さんが語ってくれた、系外惑星をめぐるすばる望遠鏡の成果は、冒頭に書いたように、視覚的なイメージ喚起力を伴ったものだった。

なにしろ、すばる望遠鏡による系外惑星探査のウリは「直接観測」なのだ。後述するある工夫によって、太陽系から遠くはなれた別の恒星のまわりの惑星を「直接」見ることができる。

ちょっと回り道になるが、田村さんに「間接」から「直接」への流れを語ってもらおう。それをしておかないと、すばる望遠鏡の発見の意味も凄みも分かりにくい。

「1995年、スイスのジュネーブ天文台のグループが、ペガスス座51番星に木星クラスの質量を持った惑星があるのを見つけました。それがマイルストーンだったんです。惑星自身を直接見るのは難しいので、ドップラー法での間接的な観測です」

主星のまわりを木星クラスの天体が回っていると、主星もそれに引っ張られて振動する。その振動のせいで、地球からみて主星の光の波長が微妙に変化する(つまり、色が変わる)。周期や振動の大きさを示すことで惑星の存在や質量、公転周期などが推定できる。

この発見によって、天文学者の共通認識が変わった。

「系外惑星探査が科学として成り立つとわかって、すごい勢いで研究が進み始めたんです。それからまだ15~16年なので、科学としては本当に新しい。天文学自体は非常に古い、それこそ医学と同じぐらい古い学問だといわれているんですが、その中では、飛び抜けて若い分野です」

若いなりに、いや、若いがゆえに、観測の方法の洗練もどんどん進み、成果もあがっている。2010年までにみつかった系外惑星は500を超えた。そして、21世紀になってからの新展開として、間接的にではなく、直接的に系外惑星を「見る」方法が工夫されるようになった。田村さんが、当たり前のように「これが惑星です」と画像を指させるようになった背景には、「若い科学」の急速な発展がある。

「わたしたちの直接観測の成果で、太陽から海王星と天王星くらい離れた距離に、木星質量の10倍ほどの惑星候補が見つかりました。これまで比較的多く見つかってきた主星に近く熱いホットジュピターと呼ばれるタイプの巨大惑星ではなく、表面温度は摂氏330度と相対的に低いです。G型の主星のまわりでこれだけはっきりと惑星候補が写し出されたのは初めてでした。温度が低いというのは、ハビタブル(居住可能)な惑星に近いというのも重要な点です」

我々の太陽と似たG型恒星のまわりに、はっきりと惑星候補を捉えたという点で、そして、「生命が居住可能」な環境に近いという点で、学術的にも、一般にも、インパクトのある研究になったという。米TIME誌が選定する「2009年の重大な科学発見トップ10」にも選ばれた。

では、このような「直接観測」のためには、どのような工夫が必要だったのか。

答えは、「コロナグラフ」と「補償光学装置」だ。これらについては、次回。

次回は“第2回 世界最高の性能を誇るすばる望遠鏡”に続く・・・・

■□参考資料: 大型光学赤外線望遠鏡 (2/2) □■

大型光学赤外線望遠鏡の直径8.2mに対して厚さが20cmしかない反射鏡の精度を維持するために、動的支持装置 (Active Support) を搭載している。この支持装置は、鏡面精度を常に 100 nmの桁に保つための装置である。コンピュータで制御された261本のアクチュエータにより主鏡を裏面から支持することで、望遠鏡の姿勢変化による主鏡の変形を0.1秒に1回の頻度で自動的に微調整している。

地球大気の乱流などもっと速い変動に起因する星像の揺れを実時間で直す装置(補償光学: Adaptive Optics)は2000年12月よりカセグレン焦点に設置されている。これにより近赤外線では回折限界 (Diffraction limit) に迫る星像が得られている。さらに赤外ナスミス焦点に人工星(レーザーガイド星)を使った更に高精度な補償光学系を開発し、2006年10月にファーストライト(初観測)に成功した。

これらの技術によって天体の解像度の高い画像を得るとともに、遠方にある微かな光を放つ銀河や星雲などの観測性能を大幅に向上させる。

◆ 隣の星に生命を探せ! 系外惑星とブレイクスルー・イニシアチブ ◆

・・・https://youtu.be/hn5wVUpQj98・・・

性能

◎方式:光学式リッチー・クレチアン式望遠鏡/ナスミス式望遠鏡

◎望遠鏡設置場所 / 緯度 北緯 19度49分43秒 経度 西経155度28分50秒 海抜 4,139m

◎架台 / 架台形式 経緯台式

◎望遠鏡本体 / 高さ:22.2m 最大幅:27.2m 重量:555t

◎主反射鏡 / 有効直径:8.2m 厚さ:20cm 重量:22.8t 素材:ULE(超低膨張ガラス) 平均表面研磨誤差:14nm 焦点距離:15m

◎焦点 / 主焦点F値:2.0(収差補正光学系を含む)=焦点距離16,400mm カセグレン焦点F値:12.2=焦点距離100,000mm ナスミス焦点F値:12.6(望遠鏡本体の左右に2つ)=焦点距離103,320mm

◎ドーム / 望遠鏡連動円筒型エンクロージャ 高さ:43m 基本直径:40m 重量:2,000t 全体はアルミニウムパネルで覆われている。

◆ 研究室の扉「第二の地球探しのための新観測装置が稼働」田村元秀教授 ◆

・・・https://youtu.be/g1cj2MYw5v8・・・

・・・・・・・・・・☆・・・・・・・・・・・

=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/f40ca549fc4edc2e90f539a142adc3a9 後節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/352b886e1ab0ffdb05db83d483730b1c ----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい-------------- 【壺公夢想;如水総覧】 :http://thubokou.wordpress.com 【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/ 【疑心暗鬼;如水創作】 :http://bogoda.jugem.jp/ 下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行 ================================================ ・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・ 森のなかえ ================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます