ぼたんを診てもらっている動物病院は

けっこう人気のようで、いつも混んでいます。

ネット予約して、順番が近づいてから行くにも関わらず

だいたい1〜2時間待つ。

なので、待合室用の本を持っていきます。

いまは通院2〜3回で1冊読むペース。

今回読んだのは『文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒』。

けっこう人気のようで、いつも混んでいます。

ネット予約して、順番が近づいてから行くにも関わらず

だいたい1〜2時間待つ。

なので、待合室用の本を持っていきます。

いまは通院2〜3回で1冊読むペース。

今回読んだのは『文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒』。

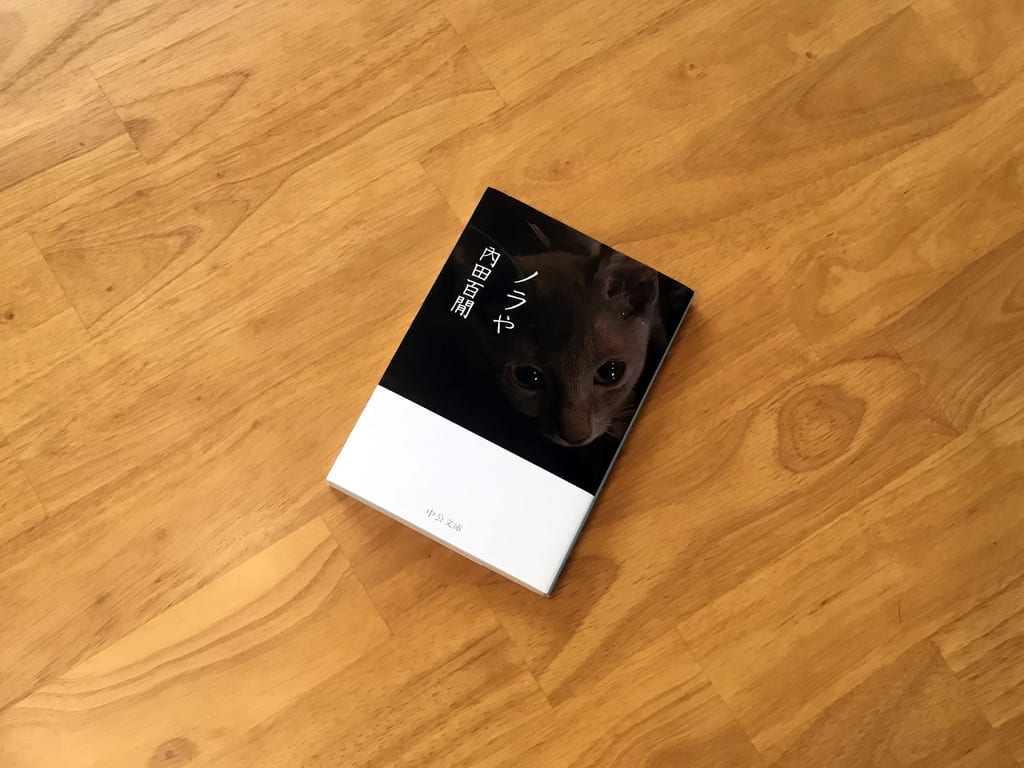

読書日記[46]で書いた、『ノラや』が良かったのですが

内田百閒先生の本って読んだことないな〜、と思って

手っ取り早くアンソロジーを読んでみました。

『ノラや』は旧仮名・旧字体で、昭和初期の雰囲気があって好きですが

こちらは新仮名になっていて、ふりがなもついて読みやすい。

(『ノラや』も改訂版がでているのでこちらは新仮名かも)

最近の本は内容の展開が早く、どんどん進んでいくものが多いせいか

大正〜昭和初期のこの本の文章は、

とってもゆっくり時間が進んでいく気がします。

「由比駅」という話の最後(P279)

↓

耳許(みみもと)ががんとして、耳鳴りがする。松も鳴っている。ボイの白い顔と白い上衣が、境目がなくなった。

この一文が、なんだかこの本の全てを表している気がする。

今は昼なのか夜なのか、夢なのか現実なのか、話し相手は知人なのか別人か、

ここにいる自分は果たして生きているのか死んでいるのか。。。

いつのまにかあらゆる境界がなくなって、ぬる〜っとした感覚が残る。

そんな感じの本でした。

なんとなく、この時代の感じが良くて続けて読んだ同じシリーズ、

『文豪怪奇コレクション 耽美と憧憬の泉鏡花〈小説篇〉』。

こちらは、また少し内容が変わって

「向こう側」の世界に足を踏みれてしまったところから始まる話が多かった。

明らかに夢ではない、何かがおかしい世界。

そして自分に深く関わっていて、本能が逃げたいと告げるのに逃げられない。

あまりこういう感じの本を読んだことがありませんでした。

なんだか怖い夢を見てうなされている気分になります。

個人的に好きなのは、読後にじわじわとくる『恐怖と哀愁の内田百閒』。

このシリーズ、他の作家さんもちょっと読んでみたいです。

この2冊を読んでいたら、

とある漫画を読みたくなりまして。

『鬼を飼う』(吉川景都)

(画像は購入したebookから拝借)

ちょっと方向性はかわるのですが、昭和初期の奇獣もの。

絵も綺麗だし、話もまとまっていて、7巻で完結するのも良い。

久しぶりに読みました。

明治から昭和初期は、こういう話が合います。

異界とか、異能とか、奇獣とか。