さて。アンチエイジングってあまりにも広義なので、切り口をちょっと限定してみてみますと、「細胞を若く保つ術」と「身体機能を衰えさせない物理的な術」

に大別されるようです。

(よくある「気の若さ」や「見かけを若く保つ術」はおいといてですね…。)

さてその一つ目、「細胞を若く保つ術」。これには「細胞分裂時の染色体の老化」を阻害する方法と、「アポトーシスのプログラムを変更する方法」があるようです…。

細胞はアポトーシスで意味ある自殺がプログラミングされているというのが知られていますけど、もうひとつ、テロメアと言うキーワードも注目を集めていますね。

染色体の末端に存在し、線状ゲノムDNAの末端部分にあたるのがテロメアです。

細胞分裂の回数は予め決まっている…これは古くから言われていた仮説でしたが、現在は染色体の末端部分に存在するこの「テロメア」が、分裂のたびに短くなり、ある程度の短さになると分裂が停止する…(つまり組織が代謝しなくなる)ということがここ10年ほどで理論的に解明されてきました。(クローン動物はこのテロメアがそもそも短く、プログラムされた細胞分裂回数が著しく少なかったことがわかり、テロメアの存在が広く知られることになりました。)例外的にがん細胞はこのテロメアが分裂のたびに伸長するといわれており、先のアポトーシスと拮抗関係を形成します。(さまざまな細胞のミュータント…変異細胞は常にわたしたちの体の中で生まれ続けていますが、アポトーシスが正常に機能することによって自殺し、体外に老廃物として排出されています。(アポトーシスは正常に老化・壊死して細胞が死滅するネクローシスとは区別されます。)

…しかし、がん細胞でのテロメアは厄介なことにテロメラーゼという逆転写酵素の作用により伸長しますが、この機能をまたまた逆に取ってテロメアを延ばすことはできないかという研究が進んでおり、この考え方が現在のアンチエイジング研究の最先鋒といってよいでしょう。

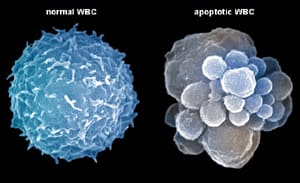

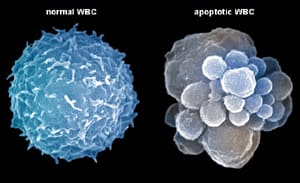

…写真は右がアポトーシスを起こした瞬間の細胞。自ら崩れ落ちます。

マイアミ大学の画像アーカイブスから。

http://www.bio.miami.edu/

このような「人知の力づく」ともいえる染色体レベルでのアンチエイジング論も興味深いですが、身近に(なかには経口で)採れるホルモン類での治療もあります。

DHED(デヒドロエピアンドステロン硫酸塩)という副腎で作られるホルモンの摂取がアメリカでは盛んです。そもそもは月経障害のお薬として使用されていましたが、最近は新陳代謝や性ホルモン、インシュリンの分泌も助けるといわれはじめ、HGH(ヒト成長ホルモン)とともに長期のブームを形成しています。日本で言うと一時のコエンザイムQ10やαリポ酸くらい人気…といえばわかりやすいでしょうか。DHEDやHGH、エストロゲン、プロゲステロン、甲状腺ホルモンといった各種ホルモンの投与はHRT(ホルモン療法)と言われ、老化に伴う障害…たとえば免疫力の低下、肥満、骨粗鬆症、酵素の生成、更年期障害、記憶力の低下など、様々な生体コントロール機能を補助するとして、臨床でも採用されています。

これら「補う」方法のほかに「除去する」方法というのもあります。キレーションという言葉をお聞きになったことがあるでしょう。体内に蓄積された有害金属や化学物質を取り除く治療です。血液は常に浄化されて体内を循環していますが、たとえば何かの拍子に血液中にはいってしまった水銀やカドミウム、鉛などの処理ノウハウを人間は持っていません。動脈硬化や原因不明の慢性疲労や胃腸障害の治療として行われていましたが、最近は関節リウマチや成人のアトピーなどの改善報告もあり、アンチエイジング治療のひとつとして脚光を浴びてきました。

また当然肝臓や腎臓への負担も減ることなども注目されています。具体的治療は、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)を点滴し、異物を尿にして排出するというきわめてシンプルなもの。Ca-EDTAという金属除去そのものを目的としたものと、Mg-EDTAといって動脈を同時に柔軟にする方法があり、年代や体質により使い分けられています。

最後に物理的ケアについて少し。

人が自身で老化を意識するのは「視力の低下」を感じたときが一番だというデータが出ていますが、起きている間は常に意識させられる「視力」の問題。「そろそろ年かな」を感じない生活というのも、精神的アンチエイジングには貢献するでしょう。…そこで、「レーシック」。まずマイクロケラトームという削り器で角膜を削って蓋状になったその膜をめくり、角膜の内部にレーザーをあてて厚みを作ったり減らしたり、形状の調整をしたりします。最後にめくった角膜をぺたっと貼っておわり。両目で20分程度というこの治療は、視力障害が軽度な場合に有効です。障害が複雑だったり、左右の収差が大きかったり、暗いところで瞳孔の開きが通常より大きくなりがちな人には「ウェーブフロントレーシック」というさらに精度の高い技術が用いられます。

遠視への特効スキームとしては、現在はコンダクティブケラトプラスティー(ck)があります。2004年3月にFDAに老眼の治療方法として認可されたばかりの新しい治療です。

角膜周辺にぐるりと取り巻くようにラジオ波を照射してコラーゲンを収縮させます。すると角膜の屈曲が強くなり、近いところがはっきり見えるようになるというものです。

…一部ご紹介しましたが、このようにアンチエイジングのためのさまざまな研究は、多方面で行われています。個人的にはこれを「アンチエイジング療法」と呼ばず、QOL療法とでも称してほしいのですけどね。…「アンチエイジング」という言葉にはクレオパトラや楊貴妃のたとえからか、どうしても一部富裕層を対象としたケア、というイメージがあるからでしょうか。…そのイメージが高級クリニックでの特別な治療という印象になり、そしてこれらのケアは高価なもの、という先入観を人々に植え付け、そして実際も高価な治療費を許容している市場になっています。勿論日本国内ではまだ保険の利かない治療も多いのですが、逆を見ると日本では入手困難なホルモンでも、米国では食材店で購入できるサプリメント程度であるというようなことも多々あります(これはこれで濫用につながるのでまた歓迎できませんが…)。

普通の人が普通にOTCまたは臨床で適切なアドバイスと注意を受け、日々の生活の質を向上させるためのアンチエイジングへのアドバイスを、セルフメンテナンスの一環として気楽に受けられる市場として成長してほしいなぁと思うのです。

…おばあちゃんになったら一般外来の「抗加齢科」なんてところに自転車で颯爽と乗り付けたいと思うワタシなのでしたw。

に大別されるようです。

(よくある「気の若さ」や「見かけを若く保つ術」はおいといてですね…。)

さてその一つ目、「細胞を若く保つ術」。これには「細胞分裂時の染色体の老化」を阻害する方法と、「アポトーシスのプログラムを変更する方法」があるようです…。

細胞はアポトーシスで意味ある自殺がプログラミングされているというのが知られていますけど、もうひとつ、テロメアと言うキーワードも注目を集めていますね。

染色体の末端に存在し、線状ゲノムDNAの末端部分にあたるのがテロメアです。

細胞分裂の回数は予め決まっている…これは古くから言われていた仮説でしたが、現在は染色体の末端部分に存在するこの「テロメア」が、分裂のたびに短くなり、ある程度の短さになると分裂が停止する…(つまり組織が代謝しなくなる)ということがここ10年ほどで理論的に解明されてきました。(クローン動物はこのテロメアがそもそも短く、プログラムされた細胞分裂回数が著しく少なかったことがわかり、テロメアの存在が広く知られることになりました。)例外的にがん細胞はこのテロメアが分裂のたびに伸長するといわれており、先のアポトーシスと拮抗関係を形成します。(さまざまな細胞のミュータント…変異細胞は常にわたしたちの体の中で生まれ続けていますが、アポトーシスが正常に機能することによって自殺し、体外に老廃物として排出されています。(アポトーシスは正常に老化・壊死して細胞が死滅するネクローシスとは区別されます。)

…しかし、がん細胞でのテロメアは厄介なことにテロメラーゼという逆転写酵素の作用により伸長しますが、この機能をまたまた逆に取ってテロメアを延ばすことはできないかという研究が進んでおり、この考え方が現在のアンチエイジング研究の最先鋒といってよいでしょう。

…写真は右がアポトーシスを起こした瞬間の細胞。自ら崩れ落ちます。

マイアミ大学の画像アーカイブスから。

http://www.bio.miami.edu/

このような「人知の力づく」ともいえる染色体レベルでのアンチエイジング論も興味深いですが、身近に(なかには経口で)採れるホルモン類での治療もあります。

DHED(デヒドロエピアンドステロン硫酸塩)という副腎で作られるホルモンの摂取がアメリカでは盛んです。そもそもは月経障害のお薬として使用されていましたが、最近は新陳代謝や性ホルモン、インシュリンの分泌も助けるといわれはじめ、HGH(ヒト成長ホルモン)とともに長期のブームを形成しています。日本で言うと一時のコエンザイムQ10やαリポ酸くらい人気…といえばわかりやすいでしょうか。DHEDやHGH、エストロゲン、プロゲステロン、甲状腺ホルモンといった各種ホルモンの投与はHRT(ホルモン療法)と言われ、老化に伴う障害…たとえば免疫力の低下、肥満、骨粗鬆症、酵素の生成、更年期障害、記憶力の低下など、様々な生体コントロール機能を補助するとして、臨床でも採用されています。

これら「補う」方法のほかに「除去する」方法というのもあります。キレーションという言葉をお聞きになったことがあるでしょう。体内に蓄積された有害金属や化学物質を取り除く治療です。血液は常に浄化されて体内を循環していますが、たとえば何かの拍子に血液中にはいってしまった水銀やカドミウム、鉛などの処理ノウハウを人間は持っていません。動脈硬化や原因不明の慢性疲労や胃腸障害の治療として行われていましたが、最近は関節リウマチや成人のアトピーなどの改善報告もあり、アンチエイジング治療のひとつとして脚光を浴びてきました。

また当然肝臓や腎臓への負担も減ることなども注目されています。具体的治療は、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)を点滴し、異物を尿にして排出するというきわめてシンプルなもの。Ca-EDTAという金属除去そのものを目的としたものと、Mg-EDTAといって動脈を同時に柔軟にする方法があり、年代や体質により使い分けられています。

最後に物理的ケアについて少し。

人が自身で老化を意識するのは「視力の低下」を感じたときが一番だというデータが出ていますが、起きている間は常に意識させられる「視力」の問題。「そろそろ年かな」を感じない生活というのも、精神的アンチエイジングには貢献するでしょう。…そこで、「レーシック」。まずマイクロケラトームという削り器で角膜を削って蓋状になったその膜をめくり、角膜の内部にレーザーをあてて厚みを作ったり減らしたり、形状の調整をしたりします。最後にめくった角膜をぺたっと貼っておわり。両目で20分程度というこの治療は、視力障害が軽度な場合に有効です。障害が複雑だったり、左右の収差が大きかったり、暗いところで瞳孔の開きが通常より大きくなりがちな人には「ウェーブフロントレーシック」というさらに精度の高い技術が用いられます。

遠視への特効スキームとしては、現在はコンダクティブケラトプラスティー(ck)があります。2004年3月にFDAに老眼の治療方法として認可されたばかりの新しい治療です。

角膜周辺にぐるりと取り巻くようにラジオ波を照射してコラーゲンを収縮させます。すると角膜の屈曲が強くなり、近いところがはっきり見えるようになるというものです。

…一部ご紹介しましたが、このようにアンチエイジングのためのさまざまな研究は、多方面で行われています。個人的にはこれを「アンチエイジング療法」と呼ばず、QOL療法とでも称してほしいのですけどね。…「アンチエイジング」という言葉にはクレオパトラや楊貴妃のたとえからか、どうしても一部富裕層を対象としたケア、というイメージがあるからでしょうか。…そのイメージが高級クリニックでの特別な治療という印象になり、そしてこれらのケアは高価なもの、という先入観を人々に植え付け、そして実際も高価な治療費を許容している市場になっています。勿論日本国内ではまだ保険の利かない治療も多いのですが、逆を見ると日本では入手困難なホルモンでも、米国では食材店で購入できるサプリメント程度であるというようなことも多々あります(これはこれで濫用につながるのでまた歓迎できませんが…)。

普通の人が普通にOTCまたは臨床で適切なアドバイスと注意を受け、日々の生活の質を向上させるためのアンチエイジングへのアドバイスを、セルフメンテナンスの一環として気楽に受けられる市場として成長してほしいなぁと思うのです。

…おばあちゃんになったら一般外来の「抗加齢科」なんてところに自転車で颯爽と乗り付けたいと思うワタシなのでしたw。