紫式部には分かっていました。故定子が亡くなられてもう十年の歳月が流れるのに、一条天皇だけでなく誰もが定子を忘れず、いつまでも懐かしむのか。故定子があれほどまでに悲劇的な境遇にあったにもかかわらず、なぜあの方の後宮には、楽しい印象ばかりが残っているのか。故定子がこの世に恨みを遺すような亡くなり方をしたのに、定子の怨霊については、なぜ誰も想像すらしないのか。

それは『枕草子』の力です。清少納言は定子の死後、『枕草子』に定子懐古の章段を次々と書き加えては、世に流しました。優しかった定子、才気煥発だった定子、よく笑われた定子、『枕草子』を読むたびに、人々は生きていた時そのままの定子に会うことができます。いや、生きていた時以上に素晴らしい定子に会うことができるのです。

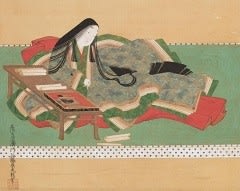

次のような『枕草子』の段を読んでみましょう。

― 雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子まゐりて、炭櫃に火おこして、物語などしてあつまりさぶらふに、「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ」と仰せらるれば、御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせたまふ。

人々も、「さることは知り、歌などにさへうたへど、思ひこそよらざりつれ。なほこの宮の人にはさべきなめり」と言ふ。

[現代語訳

雪がずいぶん沢山降った日のこと、いつになく無粋にも蔀戸を下していた。寒いので戸を閉め切り火鉢に火をおこし、周りに集まっておしゃべりなどに興じていたのです。

するとその時、定子が「少納言よ、香炉峰の雪はどんなかしら」と、清少納言に仰せになりました。そこで、蔀戸を上げさせ御簾を自分の手で高く上げて、定子に外の雪景色をお見せすると、定子はにっこり笑って下さった。

その場にいた同僚女房たちも「『香炉峰の雪は』と来れば、詩の一節で、続きは『御簾をかかげて見る』でしょう?そんな文句ならもとから知っているし、節をつけて歌にまで歌っているくらいだわ。でも、清少納言のようにしようとは思いつきもしなかった。やはり、この定子の女房としてお仕えする人は、ああでないといけないわね」と言ってくれた。]

まず書き出しからして、定子の後宮では雪の日には大方雪見を欠かせなかったかのように、後宮の風流ぶりをほのめかしています。ですがこの時はたまたま女房たちが寒がったか、例に無く風流を怠けていたのですが、それでも定子は叱責しません。雪が見たいことを清少納言に婉曲に伝え、あくまでもやんわりと格子を開けさせて、女房たちが自ら反省するようにもってゆきます。しかもその、清少納言への伝え方が「香炉峰の雪」、白居易の詩の一節です。

清少納言がこの段で主張しているのは、女房仕えの心得です。清少納言はいつも定子の意向を一番に考えていたのです。

風流を好む定子、思いやりのある定子、微笑む定子、定子の心を汲む清少納言、そして知的であることが当たり前の女房たち。心地よい緊張感が流れる、実に魅力的な後宮です。こうした後宮がかつてあったことを、誰もが生き生きと思い出し懐かしむ。これが『枕草子』の力です。何とあっぱれな作品ではありませんか。ですが、だからこそ『枕草子』は、中宮彰子と紫式部たちの前に立ちはだかる壁でもあるのです。

紫式部は世の人に言いたくなります。『枕草子』に引きずられないでほしいと。清少納言が必ずしも正しくはないことを、紫式部は世間の人々にきちんと分かってほしいのです。

例えば先の『香炉峰の雪は』の引用元は白居易が江州に左遷された時の詩です。彼は長安で「新楽府」のような政策的な詩を作り、煙たがられていました。そのため、足をすくわれます。ある事件をめぐって天子に文書を送ったことが越権行為と見做されて、降格の上、田舎に追いやられてしまいます。国と民のためを思ってしたことが処罰の対象になり、白居易は深く悩みました。悩んだ末、一つの答えにたどり着きます。孟子の教えによる理、「窮すれば則ち独り其の身を善くし、達すれば則ち兼ねて天下を救う」。不遇の時は粛々と、独りで自分を磨けばよい。高い地位を得た時にこそ、天下をなべて救済せよ、という意味です。白居易はこれを「独善」と「兼済」と呼びます。「身」が心のままにならない時は「独善」、つまり一人で修養するしかない。あの詩で彼が香炉峰の麓に草堂を作り、そこでぬくぬくと暖まり床から出ないなどと言うのは、彼流の「独善」なのです。無理してでも閉居を楽しもう、そうして自己を回復しようと。それは結局、都で働きたくてたまらない本心の裏返しなのです。

あの詩のこうした深い意味に、清少納言は全く触れていません。故定子にとって、漢詩文は風流な装飾品でした。本来の儒学の精神など抜きにして、知的なおしゃれとして身にまとうだけのものでした。もちろんそんなやり方は男性も含めて当時の流行だったし、伊周、道長も今に至るまで似たり寄ったりの漢学感しか持っていません。

しかし一条天皇は違います。当時からずっと、国のための漢学、民のための政治を考え続けています。そして中宮彰子は、そんな一条天皇に心を寄せて「新楽府」を学んでいらっしゃる。中宮彰子がどれだけ国の母としてふさわしいか、明らかではありませんか。

『枕草子』の清少納言は、知識不足だったばかりではありません。個性的な風流を強調するがあまりに、定子がどんなすさまじい状況にあった段でも「をかし」「めでたし」を連発しています。ですがそれには首をかしげずにいられません。

参考 山本淳子著 紫式部ひとり語り

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます