琵琶湖は、楽器の琵琶に形が似ているので名付けられたと聞いたことがあります。

琵琶はシヤモジ型。杓子。

陰陽の片割れの勾玉のようであり、

私は逆子だったので、妹とはこんな感じだったのかな😂

富士山の近くに杓子山という山がありました。杓子のような、鋤のような、農具のような道具を国祖、国常立神が手にしていた絵を見た事があります。

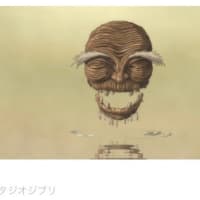

出口王仁三郎氏の描く国常立神

琵琶湖は淡路島とセットで陰陽だとすると、琵琶湖には陰のイメージがあり、イザナギとイザナミの国造りは淡路島から出来たとありますが、陰極まって陽転するなら、琵琶湖が最初なのではと思います。

その琵琶湖から流れ出る唯一の河川に淀川があります。

この淀川ですが、瀬田川→宇治川→淀川と名前を変えて大阪湾に流れ込みます。昨日書きました難波あたりを通ります。

ワニ氏のワニ🐊は、どこか龍蛇にも似ており、クネクネして土を練るイメージがあり、また瀬田川から大阪湾に注ぐ川は柄杓の形で北斗七星のような形にも見えてしまいます。

琵琶湖から流れる川周辺は、陰のエネルギーゆえなのか、太古から都があり争いが絶えない土地なのかもと逸話↓を知ると感じます。

まずは神話の時代、

神功皇后vs忍熊皇子の対立です。

忍熊皇子軍は退いて菟道(うじ:宇治)に陣立しましたが、武内宿禰と武振熊(和珥臣の祖)を将軍とする皇后軍側の武内宿禰の策略によって弓・刀を失います。

忍熊皇子は逃走した果てに、逢坂(現・滋賀県)にて敗れ、最期は瀬田川に身を投げ、その遺体は数日後に菟道河(うじがわ:宇治川)から発見されたという話がありました。

同じく宇治川で、次の世の仁徳天皇の時代にも、異母兄弟の菟道稚郎子が身を投げた話もあります。仁徳天皇の時代に疫病が流行り鎮めるために建てられのが難波八坂神社でした。

忍熊皇子は、瀬田川に身を投げて、宇治川で発見、菟道稚郎子が宇治川に投身。この川が名前を変えるにはそれなりの理由がありそうです。

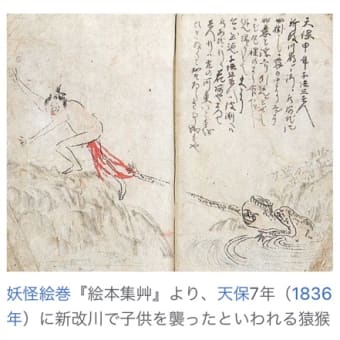

瀬田川については龍神伝説がありますので紹介します。

三上山(近江富士)の大ムカデ退治を、龍が藤原秀郷に依頼します。今、この地には勢田橋龍宮秀郷社があるようです。

室町時代に書かれました

「御伽草子(おとぎぞうし)」の「俵藤太物語」で語られる藤原秀郷は、大ムカデ(暗に平将門公)を討ちます。それをおとぎ話にしているようです。

俵は、大ムカデを退治して竜神から贈られた尽きることのない米俵から、藤太は、藤原の太郎(長男)として名乗り、相模、山城、近江のそれぞれにある田原の地名に由来するという説もあるようです。

実は、この龍神と共に祀られた藤原秀郷については、クリスマスイブに妹と富士山に行った際にも麓の道中に石碑を目にしました。どのような人かはその時は知りませんでした。

琵琶湖から唯一流れる瀬田川の龍神の名は跋難陀龍王(ばつなんだりゅおう)のようです。跋難陀龍王とは、雲を呼び雨を起こす蛇形の鬼類。

慈雨の龍、密教で雨乞いの時に拝まれる八大龍王の一柱で、善神の一柱です。近江富士近くにある勢田橋龍宮秀郷社には龍宮の扁額もあるようです。

大ムカデ伝説の平将門公については、福島の相馬に縁があり、相馬中村神社の馬追い神事を見て感動したことがあります。この物語藤原秀郷の話は、後世の創作とはいえ、敗者を大ムカデと蔑称にして呼ぶ感じがなんだかなぁ、、とは思います。土蜘蛛と同じですね。

人が勝者をまつりあげるストーリー、勝てば官軍、しかし、そこには敗者の悲しみが必ず残り、敗者を完全悪にするストーリーです。完全悪人など存在しないと思っています。

瀬田川の龍神様は瀬田の守り神で、川底に棲んでおり、瀬田橋(瀬田唐橋)を依代(よりしろ:神様が宿る場所)にしているといわれています。

琵琶湖を行きかう船は、龍神が宿るこの橋をくぐるのを畏れ多いとしていたようです。

また、瀬田唐橋の決戦とよばれる戦いがこの地には別件でもあります。皇族同士が戦った壬申の乱の決戦地でもあるようです。この地で繰り返される皇統を巡る戦いは、非常に因縁めいたものを感じてしまいます。

勝ち負けにより、地獄を味わう戦いがこの川の近くでいくつもあり、同じような歴史は繰り返されるんだなぁと、琵琶湖から滋賀県→京都→大阪をまたがり、名前を変えながら大阪湾に注ぐ川を地図でみながら感じました。

ところで、母の実家である津野山の龍神様が、瀬田川の龍神様と繋がりがあるとブログで書いてあるのを以前みかけました。

また、瀬田川の龍神様は関東では品川神社に縁があると知り、以前参拝した経緯もありました。階段を登るとすぐに富士講があったりと、富士山との縁もその時に感じました。

年末に参拝しました富士山🗻の写真をどうぞ!富士山は国常立神が坐す山❣️です。万歳❣️

石割山にて

つづく