平成18年民法第2問・再現答案

第1. 小問1

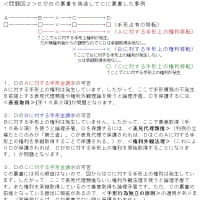

1. Bは本件建物を権限なくしてAに賃貸しており、AB間の賃貸借契約は他人物賃貸借(601条、559条、560条)として有効となるにすぎない。

したがって、AはCの本件建物の明渡請求を拒めないのが原則である。

2. しかし、この結論を貫くとAはBの登記名義を信頼してBから本件建物を賃借し本件建物で店舗を営んでいることから、Aに不測の損害が生じる。そこで、Aを保護する必要がある。

このため、AはCに対し110条の類推適用を主張してCの明渡請求を拒むことができないか。

(1) この点、無権代理と他人物賃貸借とは異なる。

しかし、110条は外観法理に基づく規定であり、無権代理と他人物賃貸借とは本人に対して有効な権限を有するような外観を伴う点で共通している。とすれば、他人物賃貸借にも110条を類推適用できると解する。

(2) それでは、Aは110条の類推適用によって保護されるか。

ア BはCから権限なくして本件建物を自己のものとしてAに賃貸しており、「権限」外の行為がある。

イ CはBに物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与しており、Bに「権限」がある。

ウ それでは、「正当の理由」があるか。

本問では、BがCに無断でB名義の登記をなすというBの行為を介して外観が作出されており、外観作出に対する本人Cの帰責性が小さい。そこで、保護要件である「正当の理由」を厳格に解すべきであり、「正当の理由」があるといえるには、相手方の善意、無過失が必要であると解する。

この点、AはBにに権限がないことにつき善意、無過失で賃借しているから、「正当の理由」がある。

エ したがって、Aは110条の類推適用により保護される。

(3) よって、AはCに対して110条の類推適用を主張してCの明渡請求を拒むことができる。

第2.小問2(1)

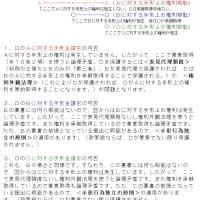

1.(1) AはBがCを単独で相続したことにより本人に対して適法な他人物賃貸借になると主張して、Bに対して本件建物の明渡を拒絶できないか。

(2) 思うに、相続制度(882条以下)は被相続人の生前の法律関係を相続人を通じて維持するにすぎないから、相続によって法律行為の瑕疵が治癒されるわけではなく、被相続人と相続人の法律関係が並存しているにすぎないと解する。

(3) したがって、本問でもBがCを単独相続したことでAB間の他人物賃貸借が本人に対して適法にはならない。

(4) よって、AはBに対し、BがCを単独相続したことを理由に明渡を拒絶できない。

第3.小問2(2)

1. 本問では、Cが生前にAに追認を拒絶しているから、本人に対して適法になる余地がなく、AはBに対して信義則上(1条1項)追認拒絶権を行使できないと主張して、本件建物の明渡を拒絶することはできない。

2. それでは、Aは敷金返還請求権との同時履行の抗弁権(533条)を主張して、Bへの本件建物の明渡を拒絶できないか。

思うに、敷金は建物の明渡までに生じうる賃借人の損害賠償債務など一切の債務を担保することが予定されている。とすれば、建物を明け渡さない限り敷金返還請求権は生じないと解する。

本問でも、Aは本件建物を返還しておらず、敷金返還請求権は生じていないから、上記主張を主張して本件建物の明渡を拒絶できない。

3. もっとも、BはCの単独相続によって本件建物所有権を取得するから、AはBに対する本件建物の他人物賃借権を主張してBへの本件建物の明渡を拒絶できる。

以上(3頁62行まで)

評:A

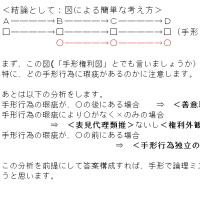

① 当初「無権代理」構成で答案構成をしていました。答案書き始める際に他人物賃貸借であると気がつき、当初の答案構成を修正したにすぎないため、ホントぎこちない言葉遣いになってしまいました。例えば、110条の類推適用のところ(類推と言っておきながら、同条の文言をそのまま使ったり)や、相続と他人物売買のところ(「本人に対して適法な他人物賃貸借」って言葉遣いは多少ヘン。他人物売買を本人に対しても主張できないか、といった言い回しのほうが良かったかも。)などですね。そういう意味で突っ込みどころ満載の答案です。

このような答案構成修正などによって、かなり時間不足。これはかなり厳しかった。例えば、小問2(2)の1.で、いきなり「信義則」を書き始めてますし(「Bが自ら賃借権限があることを前提に賃貸借をしていながら、後にこれと矛盾する追認拒絶行為をなすことは信義則に反するともおもえるが」と入れたほうがよかった。)3.の部分も多少言葉足らずですね。(Bが所有権を取得するから、他人物賃貸借ではなく、自己所有物の賃貸借となる。ということを言いたかったんですが。。。)

② でも、こんな答案でも最低Aは来るんじゃないかとおもってました。

問われていることのポイントは押さえていたこと、そして、条文解釈の形式を守ったこと、原理原則からの修正と言う構成を明示した答案にしたこと。この辺りがそこそこできたと思いますし、また、無権代理構成で書いた受験生が比較的多かったことで答案レベルが下がったことも影響したと思います。

③ 民法の答案を書く上で重要なポイントは、具体的妥当性をいかに示すかと言う点でしょう。民法の事例問題では、法律を形式的に適用して得られた結論では具体的妥当性が得られない場合が聞かれているとおもいます。この場合、条文の趣旨などを使って結論を修正し具体的妥当性のある結論を導き出せば、最低限A評価は付くのではないでしょうか。

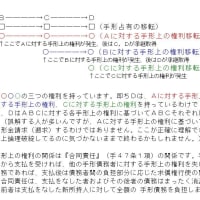

小問1では、他人物賃貸借であり形式的には(原則論では)建物明渡を拒絶できない。でも、Aは敷金・賃料もまじめに払って店舗営業している。この事情に着目すれば、先の結論は具体的妥当性にかける結論だとおもいます。そこで何とか条文の趣旨などから結論を修正できないか?ここから先が腕の見せ所で、答案では、110条の類推適用という形で結論を修正しました。(形式的な結論を110条の趣旨から論理を導いて修正したわけです。)もちろん、110条の類推適用だけが唯一の手段ではないと思います。例えば、「配偶者」という事実があるので、日常家事代理に関する法定代理権を基本代理権とする110条の趣旨の類推という手段も考えられます。ただ、無権代理でなく他人物賃貸借ですから上記判例法理を他人物賃貸借にアレンジする必要があること、そして、建物の賃貸がBC間の日常家事に当たるという事情がなく、結局、上記判例法理でも保護されないという結論となるため実益がないこと、この二つの点で、この手段は答案に書きませんでした。110条の類推適用だけで、具体的妥当性ある結論を論理的に導き出す能力があることを答案上示すことができたとおもうので、これで十分だったのではないかと思います。

④ 小問2についても、同じことが言えます。

小問2(1)は、他人物賃貸借の賃貸人が権限者を単独相続した場合での明渡の可否を聞いてますが、これは形式的な結論(原則論)をまず聞いたものだと思います。この結論は小問1と同じ事情を前提としており、Aの保護の必要性の点で具体的妥当性を欠いているといえます。そこで、結論に修正の必要があるが、どんな修正の方法があるのか?ということを聞いているのが小問2(2)です。(いわば修正の方法をAの反論という形で聞いているにすぎません。)最低限、敷金返還との同時履行の主張という修正の方法について検討することを求めているので、これについては最低限触れる必要はあります。(答案では、念のため、追認拒絶権行使の信義則違反の主張は問題にならないことに触れてあります。)

ただ悩ましいのは、判例法理では、敷金返還との同時履行の主張は認められないのが原則であることです。これを敷金返還請求権の趣旨からどう修正したらいいのか、見当がつきませんでした。おそらく、この趣旨からの修正ができれば、かなり評価が伸びただろうとおもいます。でも残念ながら、それはできませんでした。答案では敷金とは別の手段で結論を修正しています。

なお、小問2(1)は独立して形式的な結論(原則論)を聞いている形ですので、論理が重視されていると思います。そこで、答案では趣旨からしっかりと結論を導き出しました。

第1. 小問1

1. Bは本件建物を権限なくしてAに賃貸しており、AB間の賃貸借契約は他人物賃貸借(601条、559条、560条)として有効となるにすぎない。

したがって、AはCの本件建物の明渡請求を拒めないのが原則である。

2. しかし、この結論を貫くとAはBの登記名義を信頼してBから本件建物を賃借し本件建物で店舗を営んでいることから、Aに不測の損害が生じる。そこで、Aを保護する必要がある。

このため、AはCに対し110条の類推適用を主張してCの明渡請求を拒むことができないか。

(1) この点、無権代理と他人物賃貸借とは異なる。

しかし、110条は外観法理に基づく規定であり、無権代理と他人物賃貸借とは本人に対して有効な権限を有するような外観を伴う点で共通している。とすれば、他人物賃貸借にも110条を類推適用できると解する。

(2) それでは、Aは110条の類推適用によって保護されるか。

ア BはCから権限なくして本件建物を自己のものとしてAに賃貸しており、「権限」外の行為がある。

イ CはBに物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与しており、Bに「権限」がある。

ウ それでは、「正当の理由」があるか。

本問では、BがCに無断でB名義の登記をなすというBの行為を介して外観が作出されており、外観作出に対する本人Cの帰責性が小さい。そこで、保護要件である「正当の理由」を厳格に解すべきであり、「正当の理由」があるといえるには、相手方の善意、無過失が必要であると解する。

この点、AはBにに権限がないことにつき善意、無過失で賃借しているから、「正当の理由」がある。

エ したがって、Aは110条の類推適用により保護される。

(3) よって、AはCに対して110条の類推適用を主張してCの明渡請求を拒むことができる。

第2.小問2(1)

1.(1) AはBがCを単独で相続したことにより本人に対して適法な他人物賃貸借になると主張して、Bに対して本件建物の明渡を拒絶できないか。

(2) 思うに、相続制度(882条以下)は被相続人の生前の法律関係を相続人を通じて維持するにすぎないから、相続によって法律行為の瑕疵が治癒されるわけではなく、被相続人と相続人の法律関係が並存しているにすぎないと解する。

(3) したがって、本問でもBがCを単独相続したことでAB間の他人物賃貸借が本人に対して適法にはならない。

(4) よって、AはBに対し、BがCを単独相続したことを理由に明渡を拒絶できない。

第3.小問2(2)

1. 本問では、Cが生前にAに追認を拒絶しているから、本人に対して適法になる余地がなく、AはBに対して信義則上(1条1項)追認拒絶権を行使できないと主張して、本件建物の明渡を拒絶することはできない。

2. それでは、Aは敷金返還請求権との同時履行の抗弁権(533条)を主張して、Bへの本件建物の明渡を拒絶できないか。

思うに、敷金は建物の明渡までに生じうる賃借人の損害賠償債務など一切の債務を担保することが予定されている。とすれば、建物を明け渡さない限り敷金返還請求権は生じないと解する。

本問でも、Aは本件建物を返還しておらず、敷金返還請求権は生じていないから、上記主張を主張して本件建物の明渡を拒絶できない。

3. もっとも、BはCの単独相続によって本件建物所有権を取得するから、AはBに対する本件建物の他人物賃借権を主張してBへの本件建物の明渡を拒絶できる。

以上(3頁62行まで)

評:A

① 当初「無権代理」構成で答案構成をしていました。答案書き始める際に他人物賃貸借であると気がつき、当初の答案構成を修正したにすぎないため、ホントぎこちない言葉遣いになってしまいました。例えば、110条の類推適用のところ(類推と言っておきながら、同条の文言をそのまま使ったり)や、相続と他人物売買のところ(「本人に対して適法な他人物賃貸借」って言葉遣いは多少ヘン。他人物売買を本人に対しても主張できないか、といった言い回しのほうが良かったかも。)などですね。そういう意味で突っ込みどころ満載の答案です。

このような答案構成修正などによって、かなり時間不足。これはかなり厳しかった。例えば、小問2(2)の1.で、いきなり「信義則」を書き始めてますし(「Bが自ら賃借権限があることを前提に賃貸借をしていながら、後にこれと矛盾する追認拒絶行為をなすことは信義則に反するともおもえるが」と入れたほうがよかった。)3.の部分も多少言葉足らずですね。(Bが所有権を取得するから、他人物賃貸借ではなく、自己所有物の賃貸借となる。ということを言いたかったんですが。。。)

② でも、こんな答案でも最低Aは来るんじゃないかとおもってました。

問われていることのポイントは押さえていたこと、そして、条文解釈の形式を守ったこと、原理原則からの修正と言う構成を明示した答案にしたこと。この辺りがそこそこできたと思いますし、また、無権代理構成で書いた受験生が比較的多かったことで答案レベルが下がったことも影響したと思います。

③ 民法の答案を書く上で重要なポイントは、具体的妥当性をいかに示すかと言う点でしょう。民法の事例問題では、法律を形式的に適用して得られた結論では具体的妥当性が得られない場合が聞かれているとおもいます。この場合、条文の趣旨などを使って結論を修正し具体的妥当性のある結論を導き出せば、最低限A評価は付くのではないでしょうか。

小問1では、他人物賃貸借であり形式的には(原則論では)建物明渡を拒絶できない。でも、Aは敷金・賃料もまじめに払って店舗営業している。この事情に着目すれば、先の結論は具体的妥当性にかける結論だとおもいます。そこで何とか条文の趣旨などから結論を修正できないか?ここから先が腕の見せ所で、答案では、110条の類推適用という形で結論を修正しました。(形式的な結論を110条の趣旨から論理を導いて修正したわけです。)もちろん、110条の類推適用だけが唯一の手段ではないと思います。例えば、「配偶者」という事実があるので、日常家事代理に関する法定代理権を基本代理権とする110条の趣旨の類推という手段も考えられます。ただ、無権代理でなく他人物賃貸借ですから上記判例法理を他人物賃貸借にアレンジする必要があること、そして、建物の賃貸がBC間の日常家事に当たるという事情がなく、結局、上記判例法理でも保護されないという結論となるため実益がないこと、この二つの点で、この手段は答案に書きませんでした。110条の類推適用だけで、具体的妥当性ある結論を論理的に導き出す能力があることを答案上示すことができたとおもうので、これで十分だったのではないかと思います。

④ 小問2についても、同じことが言えます。

小問2(1)は、他人物賃貸借の賃貸人が権限者を単独相続した場合での明渡の可否を聞いてますが、これは形式的な結論(原則論)をまず聞いたものだと思います。この結論は小問1と同じ事情を前提としており、Aの保護の必要性の点で具体的妥当性を欠いているといえます。そこで、結論に修正の必要があるが、どんな修正の方法があるのか?ということを聞いているのが小問2(2)です。(いわば修正の方法をAの反論という形で聞いているにすぎません。)最低限、敷金返還との同時履行の主張という修正の方法について検討することを求めているので、これについては最低限触れる必要はあります。(答案では、念のため、追認拒絶権行使の信義則違反の主張は問題にならないことに触れてあります。)

ただ悩ましいのは、判例法理では、敷金返還との同時履行の主張は認められないのが原則であることです。これを敷金返還請求権の趣旨からどう修正したらいいのか、見当がつきませんでした。おそらく、この趣旨からの修正ができれば、かなり評価が伸びただろうとおもいます。でも残念ながら、それはできませんでした。答案では敷金とは別の手段で結論を修正しています。

なお、小問2(1)は独立して形式的な結論(原則論)を聞いている形ですので、論理が重視されていると思います。そこで、答案では趣旨からしっかりと結論を導き出しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます