平成18年民法第1問・再現答案

第1. 小問1(1)

1. Aの詐欺取消(96条1項)によってAB間の売買契約は遡及的に無効となり(121条本文)、Bは甲につき無権利者となるから、Bからの譲受人Cも甲につき無権利者となる。

したがって、AのCに対する甲の返還請求は認められるのが原則である。

2. しかし、Bの詐欺は外部からは不明確であり、この結論を貫けばCが不測の損害を被るおそれがある。そこで、取引安全保護の見地からCを保護できないか。

この点、Cは詐欺取消後の第三者であるから96条3項で保護できない。

もっとも、Cを保護する法律構成として①即時取得(192条)による場合と②178条による場合とが考えられる。そこで、以下、それぞれについて検討する。

(1) ①即時取得(192条)について

ア CはBとの売買契約という「取引行為によって」「平穏かつ公然と」甲という「動産」の引渡を受けて「占有を始め」ている。ただ、Cの主観について明らかではなく、CがBの無権利について「善意」「無過失」であれば、192条により保護され(所有権を取得す)る。

イ したがって、この場合であれば、AはCに対する甲の返還請求は認められない。

(2) ②178条による場合について

まず、178条が適用できないか。

この点、詐欺取消(96条1項)は表意者保護のための法律的な擬制にすぎず、詐欺取消によって全体としてみれば一旦有効に移転した所有権が復帰することから、これは復帰的物権変動と評価できる。とすれば、AとCとはBを起点とした二重譲渡類似の関係にあるといえ対抗関係に立つから、178条を適用することができると解する。

イ 本問では、先にCが甲の引渡を受けているから178条によりCが保護される。

ウ したがって、AのCに対する返還請求が認めれない。

(3) ①と異なり②の場合では、Cが悪意の場合でも保護される。AとCが対抗関係に立つ場合、自由競争の原理からはCが悪意であってもなお取引安全上保護に値するといえるから、不当とまではいえない。

第二.小問1(2)

1. Aの詐欺取消(96条1項)によってAB間の売買契約(555条)は遡及的に無効となる。このため、BC間の売買契約は他人物売買として有効となるにすぎない(560条)。

2. そして、Cは契約の目的を達成することができないから、561条本文によってBC間の契約を解除することができる。

3. もっとも、Cが甲をAに返還しなければならないことから(192条で保護されない場合といえ)CはBの無権利につき悪意であったと考えられるので、561条但書によりCはBに損害賠償を請求できない。しかし、Bには甲を引き渡すことができなかった点につき債務不履行があるから415条後段によりBはCに損害賠償を請求できる。

第三.小問2

1. Aの詐欺取消(96条1項)によりAB間の売買契約は遡及的に無効となる(121条本文)。このため、Bは無権利者となりCも甲につき無権利者となる。

したがって、AのBに対する甲の返還請求は認められるのが原則である。

2. しかし、この結論を貫けば、Cは不測の損害を被る。そこで、取引安全保護の見地からCを保護することができないか。

この点、Cを保護する法律構成として(イ)96条3項による場合と(ロ)192条の即時取得による場合とが考えられる。そこで、以下それぞれにつき検討する。

(1) (イ)96条3項について

ア Cが96条3項の「第三者」にあたるか。

思うに、96条3項の趣旨は詐欺取消の遡及効から転得者を保護する点にあることから、「第三者」とは詐欺取消前に取引関係に入った第三者をいうと解する。

本問CはAの詐欺取消前にBと甲の売買契約を締結して甲を譲り受け取引関係に入っているから「第三者」にあたる。

イ もっとも、Cの主観面については不明であるから、CがBの詐欺の事実につき「善意」であれば、Cは96条3項により保護される。

ウ したがって、この場合であれば、AのCに対する甲の返還請求は認められない。

(2) (ロ)192条の即時取得について

ア 前述したようにCはBとの「取引行為によって」「平穏かつ公然と」甲という「動産」の「占有を始め」ている。

イ ただ、Cの主観面について不明であるから、CがBの無権利につき「善意」「無過失」であれば、Cは192条により保護される。

ウ したがって、この場合であればAのCに対する甲の返還請求は認められない。

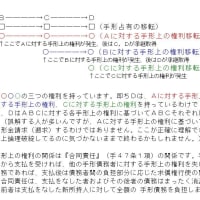

(3) (イ)(ロ)それぞれの方法は取引安全保護のための別個独立の制度であり互いに排斥する関係になりから、Cが有利な方法を選択して主張できる。

以上(4頁77行まで)

<( )内の語句は読みやすくするための事後的な加筆です>

評:A

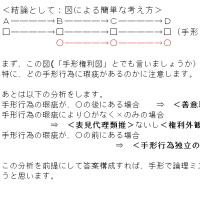

① 去年の民法2問目と同じく、基本的な知識を前提に論理的帰結を導き出す問題と思います。ただ、去年と違うところがあるとすれば取消後の第三者についての既存の学説を多少前提としているところでしょうか。(おそらく基本的知識にあたるのでしょう。)

基本的知識からの論理的帰結に配点があるとおもうので、そこはしっかりと答案上読んでわかるようにしておきました。(例えば、原則:取消の遡及的無効から請求不可、例外:192条、178条という構成。そして、取消後の第三者を対抗問題として処理する理論構成を明示しました。)

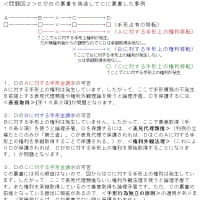

② 小問1(1)、小問2は「考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ論ぜよ。」と比較を要求しているので、短文ですが両者を比較し、形式的に問いに答えました。

小問1(1)では取消後の第三者が問題。基本書では、取消後の第三者保護の法律構成として、判例の177条で処理する構成と、94条2項類推適用による構成とがあげられています。でも、本問では<動産>ですので、上記構成を修正。177条ではなく178条によるべきですし、94条2項類推ではなく192条によるべきです。(登記に公信力がない便法としての94条2項類推適用ですから。)比較の視点としては、オーソドックスに、保護は善意者に限るべきかという差異について論じました。(簡単な形ですけど。)また手数(法律手段)は多いほど配点に触れるので、一応96条3項にも触れました。

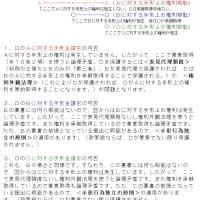

小問2では、取消前の第三者が問題。二つの法律構成が何を指しているのかが判りにくかった。一つは、96条3項。もう一つが何か? 178条を持ち出せばアウト。94条2項類推なのか、192条なのか、それとも他に何かあるのか考えましたが、結局192条にしました。差異についてはあまり深く考えたことがなかったので、あまり展開せずに「排斥しない関係」としてごまかしました。

③ 「法律関係はどうなるか。」という問いには、物の引渡請求の可否と、金銭請求の可否の二つを検討すれば十分だと思います。小問1(1)と2では、金銭請求は不当利得によっても問題とならないので、物(甲)の引渡請求の可否だけを論じました。他方、小問1(2)では、物(甲)の引渡請求は問題とならないので、金銭請求(損害賠償)について論じ、加えて担保責任に基づく解除権に触れました。(CのBに対する300万円の代金返還請求についても触れるべきでした。)

④ 本番では、答案構成に多少時間を食いました。(20分くらい。)というのは、小問2の法律構成を思いつきましたが、本当にそうれが求められている法律構成なのか、決断するのに時間がかかったこと、そして、問題文中に「時価300万円」「200万円で売却」という具体的な価格の提示があり、これをどう使えばいいのかわからず、かなり焦ったのを覚えています。結局、思いついた法律構成で書くこと、具体的な価格については答案で使わないことを決めて書きました。

⑤ 価格の点について。Bは300万円で転売し、あとで取消されてCが返還に応じている。Cが解除すれば、BはCに300万円の返還義務を負い、得られた利益である原価200万円との差額100万円について損害が生じる。ただこの損害賠償請求はBがAに対して行うから、小問1(2)では使えない。「200万円」の使い道がイマイチわかりません。

⑥ 構成について。他の受験生も似たようなことを書くとおもったので、いきなり192条と178条を取り上げて比較することはせずに(たしかスタンダード100民法のH5年第1問の参考答案がそういう形式でした)、事例問題である点に着目し、まず192条・178条が本事案で適用できるのかについて検討した上で、両者を比較する形をとりました。このほうが事案に法律を適用する形を示せるので、他の答案と差がつけられると思います。適用できるか検討する際に条文の文言を逐一示せるので、この点ではうまくいったと思います。

全体として、なんとか守りきったかなと思います。

第1. 小問1(1)

1. Aの詐欺取消(96条1項)によってAB間の売買契約は遡及的に無効となり(121条本文)、Bは甲につき無権利者となるから、Bからの譲受人Cも甲につき無権利者となる。

したがって、AのCに対する甲の返還請求は認められるのが原則である。

2. しかし、Bの詐欺は外部からは不明確であり、この結論を貫けばCが不測の損害を被るおそれがある。そこで、取引安全保護の見地からCを保護できないか。

この点、Cは詐欺取消後の第三者であるから96条3項で保護できない。

もっとも、Cを保護する法律構成として①即時取得(192条)による場合と②178条による場合とが考えられる。そこで、以下、それぞれについて検討する。

(1) ①即時取得(192条)について

ア CはBとの売買契約という「取引行為によって」「平穏かつ公然と」甲という「動産」の引渡を受けて「占有を始め」ている。ただ、Cの主観について明らかではなく、CがBの無権利について「善意」「無過失」であれば、192条により保護され(所有権を取得す)る。

イ したがって、この場合であれば、AはCに対する甲の返還請求は認められない。

(2) ②178条による場合について

まず、178条が適用できないか。

この点、詐欺取消(96条1項)は表意者保護のための法律的な擬制にすぎず、詐欺取消によって全体としてみれば一旦有効に移転した所有権が復帰することから、これは復帰的物権変動と評価できる。とすれば、AとCとはBを起点とした二重譲渡類似の関係にあるといえ対抗関係に立つから、178条を適用することができると解する。

イ 本問では、先にCが甲の引渡を受けているから178条によりCが保護される。

ウ したがって、AのCに対する返還請求が認めれない。

(3) ①と異なり②の場合では、Cが悪意の場合でも保護される。AとCが対抗関係に立つ場合、自由競争の原理からはCが悪意であってもなお取引安全上保護に値するといえるから、不当とまではいえない。

第二.小問1(2)

1. Aの詐欺取消(96条1項)によってAB間の売買契約(555条)は遡及的に無効となる。このため、BC間の売買契約は他人物売買として有効となるにすぎない(560条)。

2. そして、Cは契約の目的を達成することができないから、561条本文によってBC間の契約を解除することができる。

3. もっとも、Cが甲をAに返還しなければならないことから(192条で保護されない場合といえ)CはBの無権利につき悪意であったと考えられるので、561条但書によりCはBに損害賠償を請求できない。しかし、Bには甲を引き渡すことができなかった点につき債務不履行があるから415条後段によりBはCに損害賠償を請求できる。

第三.小問2

1. Aの詐欺取消(96条1項)によりAB間の売買契約は遡及的に無効となる(121条本文)。このため、Bは無権利者となりCも甲につき無権利者となる。

したがって、AのBに対する甲の返還請求は認められるのが原則である。

2. しかし、この結論を貫けば、Cは不測の損害を被る。そこで、取引安全保護の見地からCを保護することができないか。

この点、Cを保護する法律構成として(イ)96条3項による場合と(ロ)192条の即時取得による場合とが考えられる。そこで、以下それぞれにつき検討する。

(1) (イ)96条3項について

ア Cが96条3項の「第三者」にあたるか。

思うに、96条3項の趣旨は詐欺取消の遡及効から転得者を保護する点にあることから、「第三者」とは詐欺取消前に取引関係に入った第三者をいうと解する。

本問CはAの詐欺取消前にBと甲の売買契約を締結して甲を譲り受け取引関係に入っているから「第三者」にあたる。

イ もっとも、Cの主観面については不明であるから、CがBの詐欺の事実につき「善意」であれば、Cは96条3項により保護される。

ウ したがって、この場合であれば、AのCに対する甲の返還請求は認められない。

(2) (ロ)192条の即時取得について

ア 前述したようにCはBとの「取引行為によって」「平穏かつ公然と」甲という「動産」の「占有を始め」ている。

イ ただ、Cの主観面について不明であるから、CがBの無権利につき「善意」「無過失」であれば、Cは192条により保護される。

ウ したがって、この場合であればAのCに対する甲の返還請求は認められない。

(3) (イ)(ロ)それぞれの方法は取引安全保護のための別個独立の制度であり互いに排斥する関係になりから、Cが有利な方法を選択して主張できる。

以上(4頁77行まで)

<( )内の語句は読みやすくするための事後的な加筆です>

評:A

① 去年の民法2問目と同じく、基本的な知識を前提に論理的帰結を導き出す問題と思います。ただ、去年と違うところがあるとすれば取消後の第三者についての既存の学説を多少前提としているところでしょうか。(おそらく基本的知識にあたるのでしょう。)

基本的知識からの論理的帰結に配点があるとおもうので、そこはしっかりと答案上読んでわかるようにしておきました。(例えば、原則:取消の遡及的無効から請求不可、例外:192条、178条という構成。そして、取消後の第三者を対抗問題として処理する理論構成を明示しました。)

② 小問1(1)、小問2は「考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ論ぜよ。」と比較を要求しているので、短文ですが両者を比較し、形式的に問いに答えました。

小問1(1)では取消後の第三者が問題。基本書では、取消後の第三者保護の法律構成として、判例の177条で処理する構成と、94条2項類推適用による構成とがあげられています。でも、本問では<動産>ですので、上記構成を修正。177条ではなく178条によるべきですし、94条2項類推ではなく192条によるべきです。(登記に公信力がない便法としての94条2項類推適用ですから。)比較の視点としては、オーソドックスに、保護は善意者に限るべきかという差異について論じました。(簡単な形ですけど。)また手数(法律手段)は多いほど配点に触れるので、一応96条3項にも触れました。

小問2では、取消前の第三者が問題。二つの法律構成が何を指しているのかが判りにくかった。一つは、96条3項。もう一つが何か? 178条を持ち出せばアウト。94条2項類推なのか、192条なのか、それとも他に何かあるのか考えましたが、結局192条にしました。差異についてはあまり深く考えたことがなかったので、あまり展開せずに「排斥しない関係」としてごまかしました。

③ 「法律関係はどうなるか。」という問いには、物の引渡請求の可否と、金銭請求の可否の二つを検討すれば十分だと思います。小問1(1)と2では、金銭請求は不当利得によっても問題とならないので、物(甲)の引渡請求の可否だけを論じました。他方、小問1(2)では、物(甲)の引渡請求は問題とならないので、金銭請求(損害賠償)について論じ、加えて担保責任に基づく解除権に触れました。(CのBに対する300万円の代金返還請求についても触れるべきでした。)

④ 本番では、答案構成に多少時間を食いました。(20分くらい。)というのは、小問2の法律構成を思いつきましたが、本当にそうれが求められている法律構成なのか、決断するのに時間がかかったこと、そして、問題文中に「時価300万円」「200万円で売却」という具体的な価格の提示があり、これをどう使えばいいのかわからず、かなり焦ったのを覚えています。結局、思いついた法律構成で書くこと、具体的な価格については答案で使わないことを決めて書きました。

⑤ 価格の点について。Bは300万円で転売し、あとで取消されてCが返還に応じている。Cが解除すれば、BはCに300万円の返還義務を負い、得られた利益である原価200万円との差額100万円について損害が生じる。ただこの損害賠償請求はBがAに対して行うから、小問1(2)では使えない。「200万円」の使い道がイマイチわかりません。

⑥ 構成について。他の受験生も似たようなことを書くとおもったので、いきなり192条と178条を取り上げて比較することはせずに(たしかスタンダード100民法のH5年第1問の参考答案がそういう形式でした)、事例問題である点に着目し、まず192条・178条が本事案で適用できるのかについて検討した上で、両者を比較する形をとりました。このほうが事案に法律を適用する形を示せるので、他の答案と差がつけられると思います。適用できるか検討する際に条文の文言を逐一示せるので、この点ではうまくいったと思います。

全体として、なんとか守りきったかなと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます