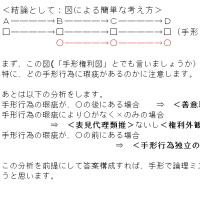

ちょっと、手形の論理的整合性を説明した図を作ってみました。(追加で訂正しました。記事最終部分を参照ください)

この図は手形の質問を受けた際に作る図で、これを示して説明すると、たいていの方は手形の論理的整合性を間違えなくなるので、そこそこ効果があるのかなとおもいます。興味のある方はどうぞ見てみてください。

(ただ、ブログ上でテキスト文字で図を書くとスペースがうまくとれず、図がズレるので、JPEG画像に加工しました。多少見にくいときは、画像をコピーして拡大してみてください。おぎどんの拙い技術力ではこれが限界なんで、すいません。m(__)m)

なお、図に書き入れるのを忘れましたが、「AはBに手形を振出し、BはCに手形を裏書し、CはDに手形を裏書した」という事案です。

まずは、基本図です。

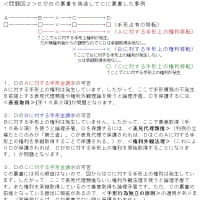

次は、問題図1です。

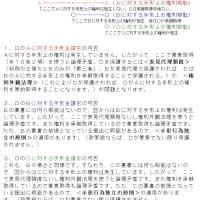

さらに、問題図2です。

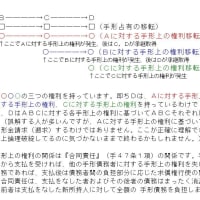

最後に、結論図です。

*追加補足です。(H19.2.27記)

以下は、問題図1に関する追加説明です。(掲示板コメントを流用してます)

「「Dの承継取得の余地なし」は多少言葉足らずだったかもしれません。少しばかり正確に説明していきましょう。

Dが保護されるには手形上の権利を取得していることが必要です。そして権利の取得には、前者の権利を承継取得するか、自ら原始取得するか、このいずれかしかありません。

で、問題図1のDについて「承継取得の余地がない」としていますが、これはBの下でAに対する手形上の権利が発生しない以上、原則として承継取得しないという意味で捉えてください。例外的に承継取得する場合もありますから。というのは、Cが権利外観法理で保護された場合であれば、Cの下でAに対する手形上の権利が発生し(ちなみに、これはCの原始取得になります)これをDが承継取得することができます。で、Cの下でもAに対する手形上の権利が発生しない場合に、Dについて「承継取得の余地がない」ということになります。あとは、Dの下での原始取得の余地を検討(権利外観法理の検討ですね)していくことになります。

こういう感じで承継取得と原始取得を考えています。所持人の前者が権利外観理論で保護される場合は原始取得のあとに承継取得を論じていきますから多少複雑になりますが、これも前者の権利を承継していることに変わりありませんから、承継取得の一類型と考えています。」

この図は手形の質問を受けた際に作る図で、これを示して説明すると、たいていの方は手形の論理的整合性を間違えなくなるので、そこそこ効果があるのかなとおもいます。興味のある方はどうぞ見てみてください。

(ただ、ブログ上でテキスト文字で図を書くとスペースがうまくとれず、図がズレるので、JPEG画像に加工しました。多少見にくいときは、画像をコピーして拡大してみてください。おぎどんの拙い技術力ではこれが限界なんで、すいません。m(__)m)

なお、図に書き入れるのを忘れましたが、「AはBに手形を振出し、BはCに手形を裏書し、CはDに手形を裏書した」という事案です。

まずは、基本図です。

次は、問題図1です。

さらに、問題図2です。

最後に、結論図です。

*追加補足です。(H19.2.27記)

以下は、問題図1に関する追加説明です。(掲示板コメントを流用してます)

「「Dの承継取得の余地なし」は多少言葉足らずだったかもしれません。少しばかり正確に説明していきましょう。

Dが保護されるには手形上の権利を取得していることが必要です。そして権利の取得には、前者の権利を承継取得するか、自ら原始取得するか、このいずれかしかありません。

で、問題図1のDについて「承継取得の余地がない」としていますが、これはBの下でAに対する手形上の権利が発生しない以上、原則として承継取得しないという意味で捉えてください。例外的に承継取得する場合もありますから。というのは、Cが権利外観法理で保護された場合であれば、Cの下でAに対する手形上の権利が発生し(ちなみに、これはCの原始取得になります)これをDが承継取得することができます。で、Cの下でもAに対する手形上の権利が発生しない場合に、Dについて「承継取得の余地がない」ということになります。あとは、Dの下での原始取得の余地を検討(権利外観法理の検討ですね)していくことになります。

こういう感じで承継取得と原始取得を考えています。所持人の前者が権利外観理論で保護される場合は原始取得のあとに承継取得を論じていきますから多少複雑になりますが、これも前者の権利を承継していることに変わりありませんから、承継取得の一類型と考えています。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます