今回は、近隣にある『新宿御苑』について書き留めました。この春は蔓延防止で人数制限が有り、事前申し込みの人のみの入場です。

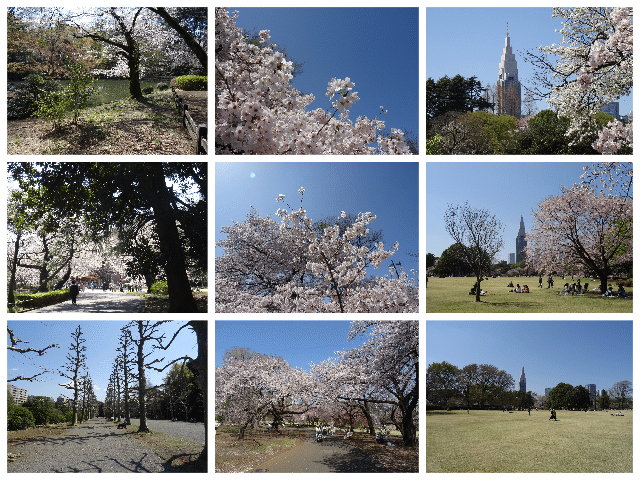

毎年、桜や紅葉の季節に多くの人々で賑わう新宿御苑。桜が満開の季節。人数制限がある中で多少の制約はありますが、人が少なく写真を撮るには楽でもありました。

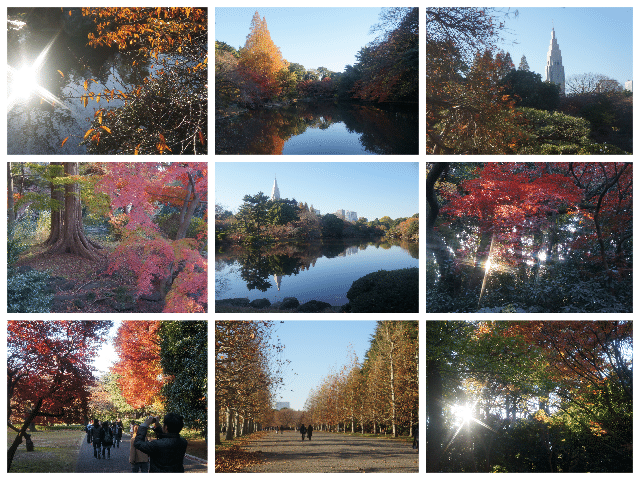

しかし紅葉の季節11月1日以降は人数制限なども解除され、自由に入場できるようです。今年の秋は一掃に込み合いそうですね。あとはマスクを外して楽しめる日々の来ることが待ち遠しいです。

新宿御苑情報

新宿駅南口。目の前の甲州街道を新宿四丁目交差点方面を目指し、明治通りを超えて行くと新宿御苑の新宿門が見えてきます。ちなみに桜や紅葉の季節などはチケット売り場が大変に混雑しています。

【一般財団法人国民公園協会新宿御苑】

〒160-0014 東京都新宿区内藤町11番地

TEL 03-3341-1461 / FAX 03-3341-1528

E-mail:info-shinjuku@fng.or.jp

【開園時間】

10/1〜3/14 開園時間:9:00AM〜4:00PM 閉園時間:4:30PM

3/15〜6/30 開園時間:9:00AM〜5:30PM 閉園時間:6:00PM

7/1〜8/20 開園時間:9:00AM〜6:30PM 閉園時間:7:00PM

8/21〜9/30 開園時間:9:00AM〜5:30PM 閉園時間:6:00PM

【入園料】

一般:500円 / 65歳以上:250円

学生 (高校生以上):250円 / 小人 (中学生以下):無料

・65歳以上の方は年齢確認できる証明書を提示。

・学生(高校生以上)の方は学生証を提示。

・身体障がい者手帳、療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳持参の方

本人と介助者1名の入園は無料

現在、「アソビュー」の新宿御苑サイトで前売り電子チケットも購入出来るようです。入場チケット売り場はいつも混んでいるので、利用すると便利そうです。

https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000003430/

入場券を購入し入場すれば、素晴らしい庭園が目の前に広がります。

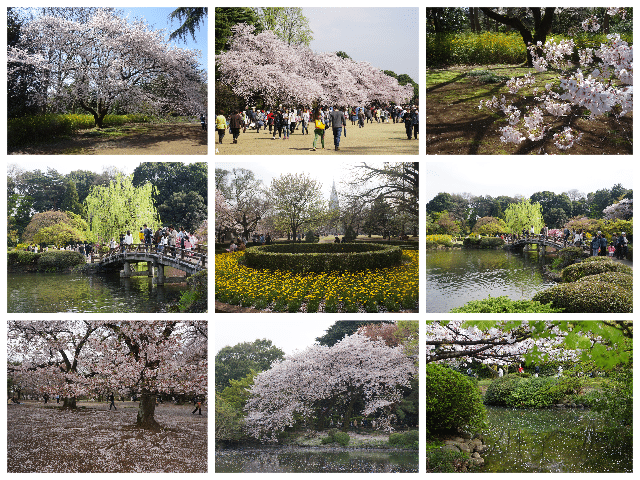

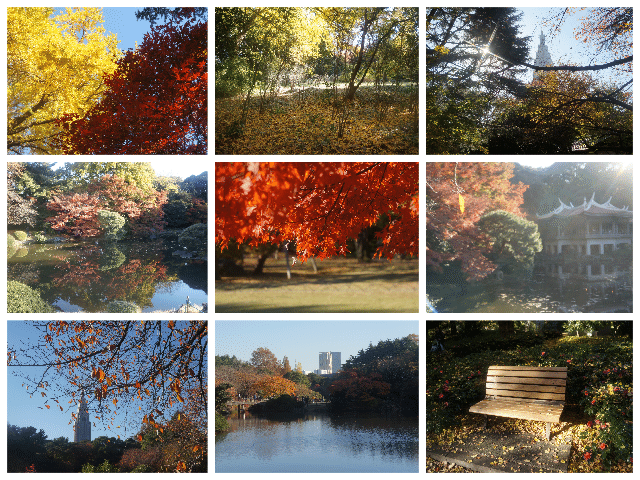

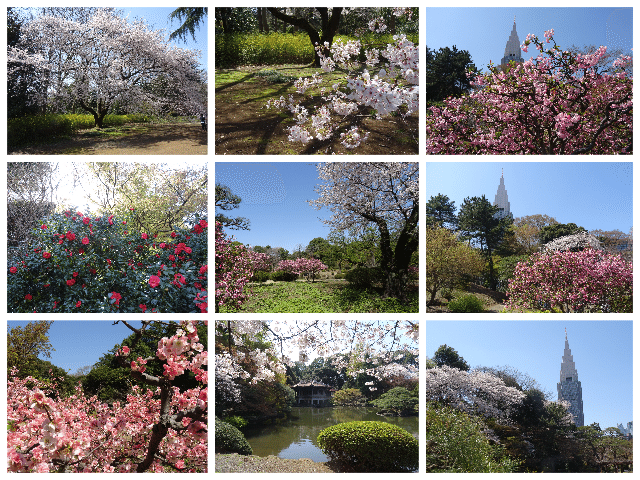

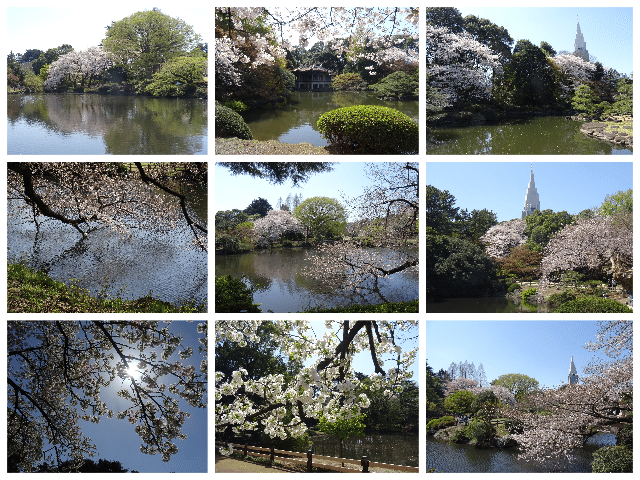

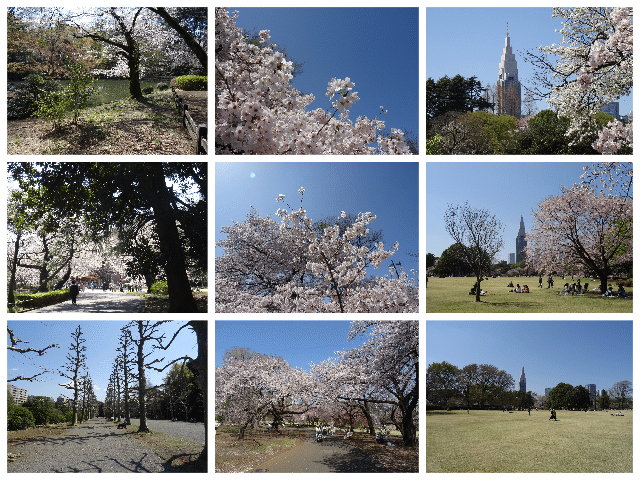

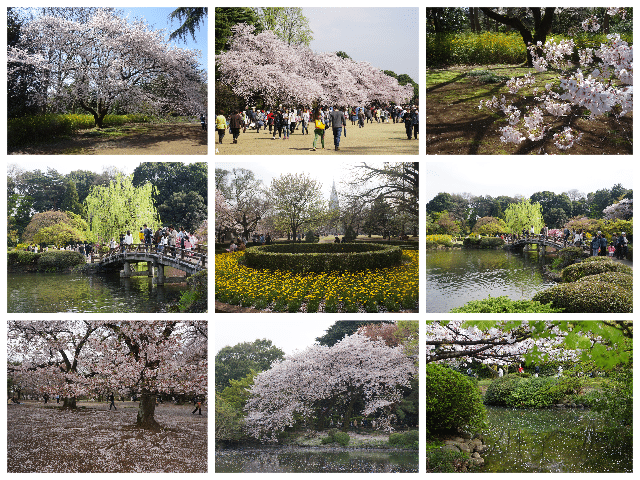

下記に今年2021年春、2019年春。2018年秋と緊急事態宣言や蔓延防止を避けて撮り貯めた写真を掲載させて頂きます。

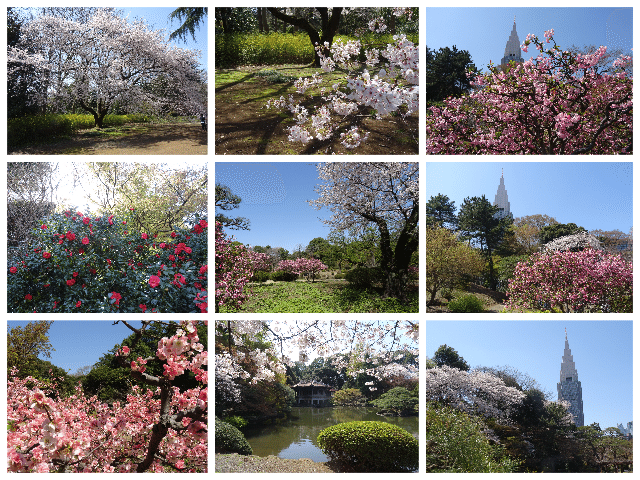

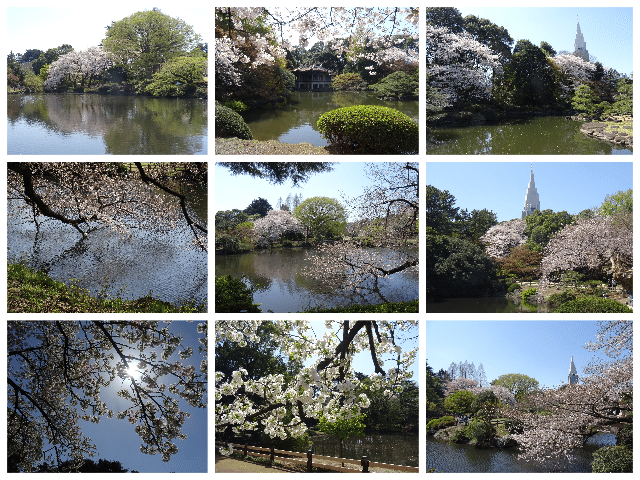

2021年春

2019年春

この頃は多くの人々が新宿御苑に訪れ、撮影ポイントを探すだけでも大変でした。しかし不思議な事にこの頃はマスクも無く気持ちよく写真が撮れていたような気がします。

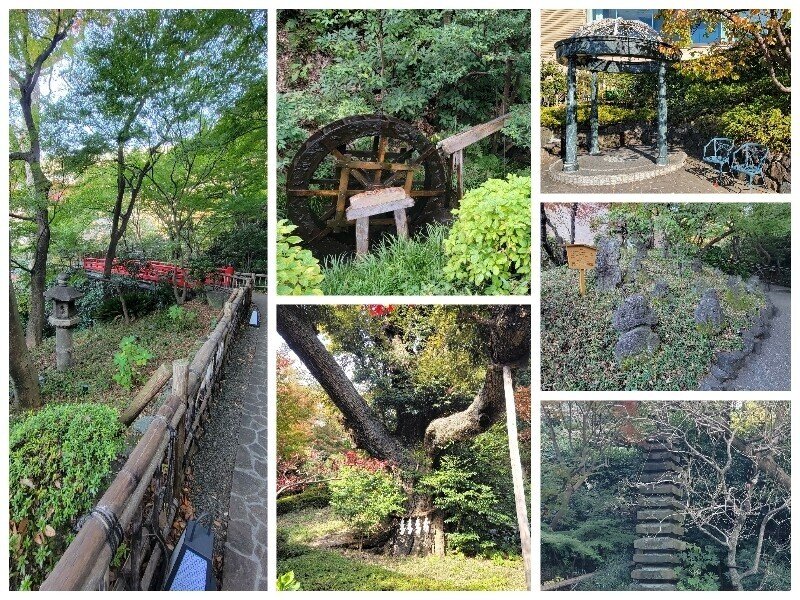

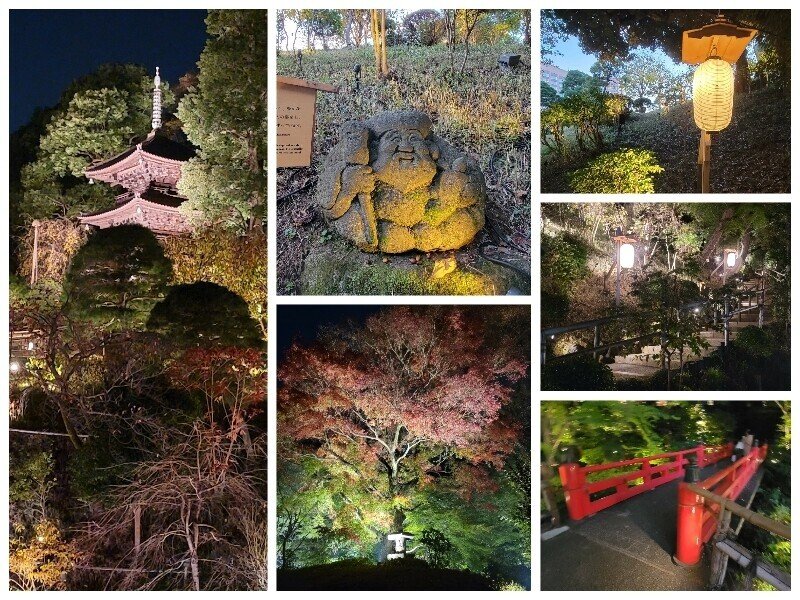

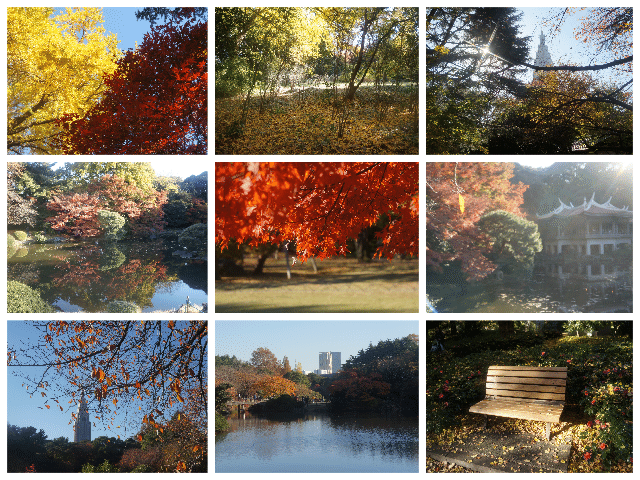

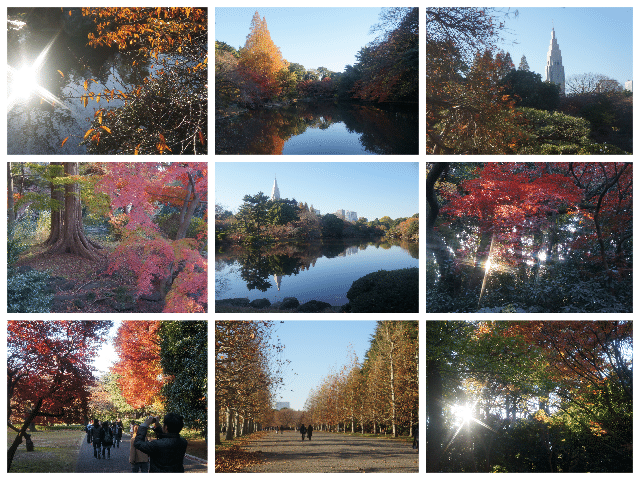

2018年秋

2019年秋と2020年秋は写真を撮りに行けず最近の新宿御苑は2018年でした。なんか懐かしい感じもします。

※下記に新宿御苑の最新情報を載せさせて頂きます。

新宿御苑の歴史

※下記は新宿御苑の歴史です。

新宿御苑のWebサイトより引用させて頂きました。

内藤新宿四谷荘

新宿御苑の歴史が始まるのは、徳川家康が江戸に入った翌年の天正19年(1591)にさかのぼります。譜代の家臣内藤家2代目の清成は、多年の功労と江戸城西門警固の功績を認められ、現在の新宿に屋敷地を拝領しました。

家康は、清成に馬を走らせて回れるだけの土地を授けると言い、その結果、東は四谷、西は代々木、南は千駄ヶ谷、北は大久保にまでおよぶ広大な土地を賜ったと伝えられています。 これが新宿御苑のルーツです。

石高3万石余りの大名としてはもとより、江戸の中でも非常に大規模な賜邸であったことから、その所在の地名が「内藤町」と命名されました。

その後、7代内藤清枚の時に、領地を信濃に移され、3万3千石の高遠城主となりました。この時上屋敷を神田小川町に賜り、御苑の地は下屋敷となり、いつのころからか「四谷荘」とよばれるようになりました。

高遠藩主内藤家の下屋敷は、のどかな田園風景そのままの庭園で、華麗な建造物などはありませんでしたが、地域の住民とともに楽しむ憩いの庭として親しまれていたようです。なかでも玉川園(現在の玉藻池)は、江戸の名園のひとつに数えられていました。元禄11年(1698)に、幕府は内藤氏の広大な下屋敷の一部を返還させて、町屋とともに馬継ぎの施設を設けて宿駅としました。これが甲州街道最初の宿駅で、内藤家の屋敷跡に新設された宿駅のため「内藤新宿」と呼ばれるようになりました。

近代農業技術のあけぼの

明治に入り、江戸時代以来の内藤家の邸宅地と周辺地計17万8千坪(59ヘクタール)を購入した大蔵省は、明治5年(1872)に牧畜園芸の改良を目的として「内藤新宿試験場」を設けました。 明治6年、新宿試験場の業務は、大久保利通を内務卿とする内務省の勧業寮に引き継がれました。場内には、牧畜掛、樹芸掛、農事修学所、製茶掛、農具掛、農学掛などが発足し、勧業寮新宿支庁が置かれました。「広く内外の植物を集めて、その効用、栽培の良否適否、害虫駆除の方法などを研究し、良種子を輸入し、各府県に分って試験させ、民間にも希望があれば分ける」ことを目的として、国家規模での農業技術行政の取り組みが行われました。

当時は、欧米から種子や苗を買い入れるほか、ウイーン万国博から持ち帰ったもの、中国まで出張して探してきたものなど、さまざまな方法で植物を集めていました。明治7年に試験場内に農業博物館が完成し、種子や材木の見本、肥料、紙、骨格標本、鉱物、土壌、また、農業や動植物などに関する書籍や辞書のほかに、音楽書など幅広く収集しました。場内には2000種以上もの植物が生育し、分類見本園も計画されていたということです。

明治8年には試作した外国果樹が結実し、選抜した優良品種を各地に送りました。当時の試験場の畑は、水田、穀物畑、蔬菜園などの7園に分かれていましたが、さらに桑畑、茶園などが加わり、明治10年には栽培植物数も3000種を超えました。同年、110平方メートルの西洋式温室が完成し、明治4年に設置された開拓使青山試験場の温室とともに、日本の西洋温室の先駆けとなりました。

場内では植物栽培だけでなく、鳥などの畜産の飼育や、養蚕、製紙、製茶の試験研究も行われ、試作が始められた缶詰は、のちに製品として払い下げられるようになりました。

近代園芸の発展

明治10年(1877)、試験場内に獣医学、農学、農芸化学、農芸予科の4科を置いた本格的な農事修学場(のちに農学校に改名)が開校しました。ヨーロッパから講師を招き、指導者の育成が行われ、翌年には駒場に校舎を移し、駒場農学校が設立されました。これは後の東京大学農学部と、東京農工大学農学部の前身となりました。

当時は西洋種の蔬菜や果樹を熱心に導入していましたが、観賞植物についてはまだわずかでした。なかでも洋式の花卉園芸については明治10年代まではほとんど発展がなく、農事試験場に園芸部が設けられたのは明治の末ちかくでした。

宮内省では、ヨーロッパの宮廷洋式園芸を開発しながら、菊栽培の技術の発展に業績を重ね、大正時代には、桜の研究と改良に大いに力をそそぎました。明治12年(1879)に、新宿試験場の業務が三田育種場に移ると、新宿の土地は皇室に献納され、宮内省の所管となりました。この時、名称を「植物御苑」と改めました。

植物御苑が庭園へと改造される明治39年(1906)までのうち、最初の7年間は、新宿試験場時代の引継ぎと、皇室の台所としての体制整備を行いました。続く14年間は、花卉園芸が急速に発展し、養蚕や林木、動物飼育など様々な試みが進められ、最後の8年間は、庭園への改造計画が練り上げられました。

福羽逸人の功績

新宿御苑の発展に欠くことのできない人物が、福羽逸人です。福羽は石見国(現在の島根県)に生まれ、明治5年(1872)、16才の時に国学者・福羽美静の養子となり、上京しました。明治8年に津田仙が創設した学農社で近代西洋農業を学び、明治10年に内藤新宿試験場の実習生となりました。新宿植物御苑の発足とともに職員となり、退官するまでの40年近くを御苑とともに歩みました。その間明治40年(1907)に爵位を、大正8年(1919)には農学博士の称号を受けました。

逸人の弟・恩蔵、息子・発三も、ともに新宿御苑に生き、とくに発三は太平洋戦争終戦後の困難な時代を乗り越え、国民公園としての御苑の発足に大いに尽力されました。

福羽逸人が御苑で手がけた事業のひとつに、無加温室での温室ブドウの栽培があります。これは国内初の試みであり、ほかにもメロンなどが作られました。また、オイルサーディン、羊肉、ウミガメ、野菜などの缶詰作りや、ジャム、ピクルス、ゼリーなどの試作も行われました。当時の御苑は宮中の御料農場でしたが、野菜や果樹、花卉の栽培研究を進め、民間への普及にも力を入れました。とくに明治31年(1898)には、現在のイチゴのルーツともなる「福羽苺」を作出し、高級品種として全国で広く栽培されるようになりました。

逸人は、御苑だけでなく全国の試験場の運営にも協力し、明治18年(1885)ごろには、フランスとドイツにブドウ研究のため留学しました。明治30年(1897)には4棟の温室が完成し、洋らんをはじめとする温室植物栽培が進められています。

また、ヒマラヤシーダーやプラタナス、ユリノキ、タイサンボクなど、洋種の樹木種子が多く取り入れられ、実生に成功しました。現在育っている大木はこの時代に植えられたものと考えられています。

鴨池(現在の日本庭園)では動物の飼育が始められ、「動物園」として狩猟局が管理を行いました。

大庭園への改革

明治31年(1898)、福羽逸人卿は新宿植物御苑の総指揮者となります。当時の日本では、欧米の建築や洋風庭園の様式が風靡されており、御苑も庭園として修築される機運に向かっていました。

明治33年(1900)、パリの万国博覧会へ園芸出品審査員として出張した卿は、菊の大作り3鉢を展示し高い評価を得ました。この時卿はヴェルサイユ園芸学校の造園教授アンリ・マルチネー(Henri Martine、 1867~1936)に、新宿植物御苑を庭園に改造する計画を依頼し、翌明治34年(1901)に植物御苑改造計画を宮内大臣に提出し、5ヵ年の改装計画事業が始まりました。

マルチネーの庭園完成予想鳥瞰図では、正門を入って正面にルネサンス様式の2階建ての宮殿、その前庭には大噴水が描かれています。宮殿の後ろ側の主庭は、のびのびとした風景式の様式で、特に奥行きを深めるように見せるためのビスタライン(見通し線)が効果的に設計されています。苑路は美しい曲線を描き、池は広くゆったりとした輪郭が特徴的です。

この鳥瞰図は、昭和20年(1945)の空襲で焼失してしまいましたが、現存する出版資料と比べても、細部は修正されたものの、ほぼ現在と同じ様式を保っています。

明治39年(1906)に、わが国唯一の大庭園「新宿御苑」が完成し、明治天皇ご臨席のもと、日露戦争の祝賀会をかねて華々しく開苑式が行われました。この庭園は、国をあげての一大事業であり、前例のない規模の大きさのみならず、庭園様式の特異性においても、日本の造園史上最大の庭園事業であったといえます。

皇室庭園の誕生

開苑後には、皇室の園遊の場として日本庭園内に茶室が創建され、昭和のはじめには、昭和天皇のご成婚を祝して台湾より「旧御凉亭」が贈られました。大正年間には広い芝生が9ホールのゴルフ場として利用され始め、明治29年(1896)に創設された「旧洋館御休所」は、クラブハウスとして利用されました。

また、宮中の御料生産も進められ、西洋種を中心に御料野菜や果樹の栽培も強化されました。観葉植物、とくに花卉は、宮中の御料として生産され、洋らんをはじめ温室植物の収集、研究、改良も盛んに行われ、温室の設備も拡充していきました。

桜や菊など、日本の代表的な花卉栽培にも力をそそぎ、浜離宮で行われていた観桜会が、大正6年(1918)から新宿御苑で催されることになりました。

また、赤坂御所を会場としていた観菊会については、明治37年(1904)から御苑で展示用の菊の栽培が始まり、大正14年(1925)にはすべての栽培が御苑に移されました。昭和4年(1929)からは観菊会の会場も御苑に移り、昭和8年(1933)以後、日本庭園で毎年催されることになりました。

皇室庭園時代には、アメリカの高官や満州国皇帝など、国際的な訪客も多く、パレスガーデンとして発展を遂げていきました。

国民公園の歩み

昭和20年(1945)の3度の空襲により、旧御凉亭と旧洋館御休所を残し、苑内はほぼ全焼してしまいます。事務所とともに、書籍やマルチネーの原図を含む図面などもみな焼失しましたが、洋書のランの栽培書だけは、地下ボイラー室に避難させてあったために、戦火を逃れ貴重な資料となりました。

戦争という厳しい状況の中では、御苑といえども庭園でありつづけることは不可能でした。

人員は削減され、最小人数できりもりすることになりました。温室では、御苑で作出したラン数鉢を、苑内で集めた薪を使ってようやく越冬させるほどでした。

食糧増産のために、芝生は開墾され農耕地となり、農兵隊がジャガイモやサツマイモ、麦などを栽培しました。

戦後昭和21年、東京都知事から、都の農業科学講習所用地として、新宿御苑を借用したいという依頼があり、一時東京都の所管となり、都立農業科学講習所高等部が発足しました。

日本国憲法発布後、昭和22年12月の閣議決定によって旧皇室庭園である新宿御苑は、皇居外苑、京都御苑とともに、「国民の慰楽、保健、教養等、国民福祉のために確保し、平和的文化国家の象徴」として運営していくことが決定し、大蔵省から厚生省に所管を移しました。

このように旧皇室園地であった新宿御苑は、国から初めて国民に与えられた国有財産であり、御苑の現状復帰への取り組みは、戦後復興とともに、国家一丸となって行われました。

未来にむけて

昭和24年(1949)3月、都立農業科学講習所は廃止され、4月1日から「国民公園新宿御苑」と名称をあらため、5月21日に正式に公開が始まりました。

最初の入園料は20円で、翌年3月までの10ヵ月間で105万人もの入園者数を記録しました。

その後まもなく入園者サービスの充実を目指し、財団法人新宿御苑保存会(現在の一般財団法人国民公園協会新宿御苑の前身)が発足し、福羽発三氏が初代理事を務めました。

中断されていた観菊会は、開苑から2年後の昭和26年(1951)に内閣総理大臣主催の「菊を見る会」として再開し、観桜会も、その翌年に「桜を見る会」としてふたたび催され、伝統の花々が初めて一般に公開されることになりました。

その後昭和33年(1958)に、当時としては東洋一の規模を誇るドーム型の大温室が完成し、その後増改築を経て、平成24年(2012)に絶滅危惧種の保存・展示を行う環境配慮型温室としてリニューアルオープンしました。

昭和46年(1971)の環境庁の発足にともない、全国の国立公園とともに所管を環境庁に移し、平成13年(2001)の省庁再編により環境省所管として現在に至ります。

皇室庭園時代の歴史建造物「旧洋館御休所」は、平成13年(2001)に国の重要文化財(建物)に指定され、平成16年(2004)には「旧御凉亭」が東京都歴史建造物に指定されました。

平成18年(2006)に皇室庭園開園100周年をむかえ、伝統の菊花は、平成19年(2007)にニューヨーク植物園、平成26年(2014)にベルサイユ宮殿に展示されました。

江戸の大名屋敷から皇室庭園、国民公園として、400年を超える時代の中で、さまざまな役割を担い、発展を遂げてきた新宿御苑は、日本における貴重な歴史文化と自然を継承する庭園として、時代を超えて人々に愛され続けています。

新宿御苑Web情報より

https://fng.or.jp/shinjuku/

まとめ

新宿御苑での見ごろは11月末ぐらいとのことです。まもなくですね。見ごろには写真を撮りに行きたいと思います。

撮影した写真は後日掲載したいと思います。

とても楽しみです。

a2pro