2015.11.23 生憎の雨の中、日本一のうだつの町「貞光」を訪問。

前回訪問は1997.12.31なので実に18年ぶり。

一部、前回の写真と比べながら見ていきましょう。

今回の使用カメラ:SONY α7、レンズ:OLYMPUS ZUIKO AUTO-SHIFT 35mm F2.8

*それ以外のカメラを使用した写真のみ使用カメラを表記

*前回写真のみ撮影年を表記

貞光駅

(不詳/T3/木1/文化財指定なし)

ここまで綺麗にサイデリアされていると、開業時の建物かどうか確信が持てません。

ただし、建て替えたという情報が無いので躯体は古いと判断しました。

駅前のうだつ町家2棟

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

トタン張りうだつ

旧医院?

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

旧S医院(昭和10年頃)か?という情報もありますが未確認です。

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

左二層うだつ右入母屋の町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

18年前に同じ建物を左から撮影

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

手前の食堂には単層うだつがあります。

貞光劇場入口西の町並

うだつはありませんが、袖壁は見えます。

貞光劇場

(不詳/S7/木2/文化財指定なし)

(使用カメラ:RICOH GR DIGITAL II)

*表題写真も貞光劇場(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)です

貞光劇場南側の町並

入母屋の町家にはうだつが付きません。

松尾神社裏の町家長屋

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

うだつは無くとも袖壁は付いています。

松尾神社拝殿

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

京都の松尾大社が総本社で大山咋神を祭神に祀り、酒造の守り神といわれています。

ここまで、貞光駅から県道126号線を東に来ました。

旧K医院

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

建築の造りからみて、大正くらいまで溯れるのではないかと思います。

裏通りにあります。現在、一宇街道沿いに鉄筋コンクリートの医院が建っています。

旧K医院病室棟

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

2代目が建てたということです。戦後の可能性が高いです。

枇杷ノ口バス停留所の町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

家の軒先にバス停の看板があります。もしかしたら、板戸の中は待合所だったのかもしれません。

ここより、うだつのメイン通り「一宇街道」を南から北上します。

うだつを伸ばして倉庫を増築した町家

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

伝建地区に指定されていないからこそ見ることが出来る風景です。

創建時の姿も立派かもしれませんが、建築改装の歴史も残す価値があるように思います。

町並ガイド地図の南限は道しるべになっていますが、更に南下するとこのような物件にめぐり逢えます。

以下2棟も、建築改装の歴史を色濃く残したうだつの町家です。

2階建て茅葺町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

茅葺の2階は屋根裏部屋であることが殆どですが、ちゃんとした二階家で茅葺ははじめて見たように思います。

単層二階切妻型うだつの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

長屋

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

近年、この手の超長い長屋は激減したように思います。

18年前に同じ建物を左から撮影

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

道しるべのある辻

ここよりガイドマップで紹介されているエリアに入ります。

前田商店

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

二層厨子上切妻下寄棟型うだつの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

擬似洋館の町並

元洋館があったからなのか、施主の趣味なのかは分りません。

嘉美屋・アンリール・阿佐商店(3軒とも現名称)

18年前

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

18年前、アンリールの屋根は桟瓦で葺き替えられていますが、現在は本瓦葺きになっています。

嘉美屋の二層厨子上切妻下寄棟型うだつ

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

1997年 アンリールと阿佐商店

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

1997年 阿佐商店・アンリール・嘉美屋

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

アンリール

1997年 アンリールと阿佐商店の間

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

1997年 阿佐商店の籠絵(亀)付きうだつ

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

アンリールと阿佐商店の向かい側町並

織本屋

(不詳/明和9(1772)-M4/木2/登録文化財)

18年前

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

正面

二層厨子上切妻下葺き下ろし型うだつ

二層厨子上下共切妻型うだつの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

松と鷹鏝絵うだつの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

1997年 門の瓦

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

1997年 松と鷹鏝絵うだつ

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

阿川酒造

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

18年前

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

ウィッティいむら

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

右側瓦飾り(鷹・尉)

左側瓦飾り(亀・姥)

福田商店

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

(使用カメラ:RICOH GR DIGITAL II)

二層二階上下共切妻型うだつで、下段は洗出し人造石になっています。

旧福島医院

(不詳/不詳/木2/現存せず)

(1997年撮影・使用カメラ:RICOH GR1)

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

一宇街道 唯一の洋館が無くなりました。

真鍋食料品店?

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

右側の空き地に旧福島医院がありました。

偽装・うだつの町家

景観保護のため最近造られたうだつの偽装町家。

手前の商店も瓦を付けて景観に配慮している様子。

本家宇山

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

左半分は昭和後期によくあった、ハリボテ改装現代風商店。

これも、建築の歴史として残しておきたいですね。

右に見えるトタン張りの町家に貞光最古のうだつがあるのですが、総トタン張りで全く気付かず、撮影せずに通過。残念!

飯田食堂

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

左側うだつ鏝繪(鯉の滝登り)

1997年 左側うだつ鏝繪(鯉の滝登り)

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

右側うだつ鏝繪(鯉の滝登り)

鏡のように左右対称で描かれています。

単層厨子切妻型うだつの町家

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

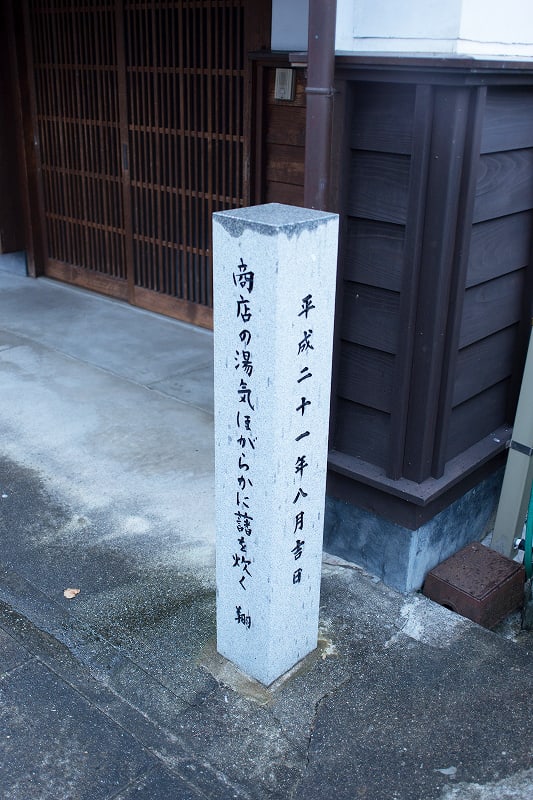

川柳の石碑があります

毎日新聞貞光専売所(奥)などの町並

袖壁さえ付いていない切妻の町家。

奥のハリボテ改装の町家が毎日新聞貞光専売所。右側に単層うだつがあるようですが隠れています。

まちなみ交流館

町家風に造られた観光施設。

旧永井家庄屋屋敷

(不詳/寛政3(1791)年~/木/町指定文化財)

18年前の 表門・母屋

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

母屋

母屋内部

藍の寝床

よく見るとうだつが上がっていますね。

かなざきや・あさひやなどの町並

白虎鏝絵うだつの町家と村田書店

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

1997年 右の白虎(阿形)と村田書店・銀杏のうだつ

(1997年撮影・使用カメラ:Nikon new FM2)

吉本時計店

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

このような改変があっても、日常の商店として現役であること、街が生きていることが素晴らしい。

阿川麹店

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

このように修景してしまうと、かえって味気なく感じるのは私だけだろうか?

しばた屋

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

ニシオカ

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

赤丸ポストのある風景が良いですね。

三共保険事務所

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

永尾病院奥のうだつ

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

病院長宅でしょうか?

「一宇街道」はここまで。再び県道126号線に戻ります。

御食事処にしむらと袖壁の町家

(使用カメラ:RICOH GR DIGITAL II)

県道126号線を貞光駅方向に戻っていくとこの食堂があります。

昼飯にカレーライスをいただきました。大変美味でした。

西浦通りの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

御食事処にしむらから南に入った通りが「西浦通り」です。通り一本外れるとまるで雰囲気が違います。

西浦通りの単層二階切妻型うだつの町家

(不詳/不詳/木2/文化財指定なし)

西浦通り唯一のうだつです。

庚申通りの町家

(不詳/不詳/木/文化財指定なし)

西浦通りから一宇街道に抜ける道です。

隣町の伝建地区より10倍くらい楽しい街歩きが出来ました。

雨が降っていても、もっと歩きたいと思わせる町並です。

(カメラ;RICOH GR Digital II・2013/10/27撮影)

(カメラ;RICOH GR Digital II・2013/10/27撮影)