シーボルトが持ち帰った北斎の肉筆西洋画6枚がオランダのライデン国立民族博物館で見つかったというニュースが先週流れた。飯島虚心の『葛飾北斎伝』には、“北斎は司馬江漢に西洋画を学んだ”と書かれているが、これは否定されているらしい。“司馬江漢に“というのが否定されているのか、”西洋画“が否定されているのか、その否定の根拠も不明であるが、今回の発見で、北斎が少なくとも西洋画を描いていたことは事実だったということになる。北斎は天才なので、人に学ばなくても西洋画の技法を模倣あるいは独学することはそれほど難しくはなかったように思う。

6枚の西洋画のうち日本橋と両国橋については富嶽三十六景があるので、以下に比較してみた。 西洋画は毎日新聞のWeb-site、富嶽三十六景はWikiより拝借した。

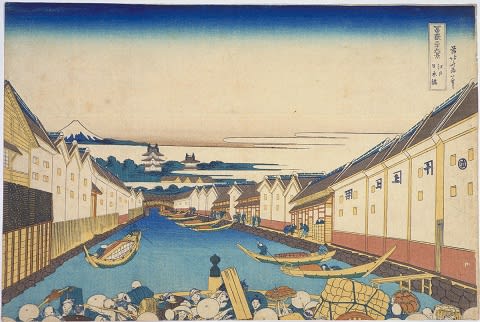

下は日本橋を描いた肉筆西洋画と富嶽三十六景で、西洋画は日本橋の背景に江戸城と富士山を描き、富嶽は日本橋の上から江戸城と富士山を描いている。双方の絵ともに川と蔵を遠近法で描くが、西洋画は写実的な単なる風景画にすぎない。一方、富嶽では、手前の橋の上で混雑する人々と川を圧迫するように蔵を並べた先に、江戸城と、さらに遠く高くそびえる富士山を配置する。富嶽三十六景といいながら富士山は控えめで、主役は街の雑踏であり、江戸日本橋界隈の賑わいや商業の盛んな様が強調されて伝わってくるようだ。

下の両国橋では視点は少し違うが橋の向こうに富士山が見える同じ構図になっている。しかし、富嶽では手前にデフォルメした川面に浮かぶ渡し舟とそれに乗客を大きく配置し、遠景の両国橋と富士山を写実的に描く。背景の静と船と人々の動を対比させることで、生き生きとした人間生活が強調されて見えるのは日本橋と同じである。富嶽三十六景は、日本橋も両国橋も、手前が歌舞伎の舞台で演ずる人々であり、江戸城や富士山や両国橋が舞台の背景のようにもみえる。北斎は単なる風景画ではなく、風景の中に主役の人間を描こうとしたことが、この比較からもわかる。

1826年、シーボルトは長崎から江戸に来て、商館長とともに北斎に絵を依頼している。北斎が66歳のときである。北斎は、”73歳にしてやっと鳥獣虫魚の心に通じる絵が描けるようになった。80歳、90歳と進歩し、100歳で神品を、110歳にして一点一格が生けるが如き絵を描きたい”と言っている。66歳の絵は凡人から見ればすでに神域の絵だが、本人は不満足で修行中ということになる。富嶽三十六景は、1823年頃から製作が始まり、1831年から35年にかけて刊行されたということなので、シーボルトに売った西洋画は富嶽三十六景と同時期の製作ということになる。同じ題材をこうも描き分けられる北斎はやはり天才である。

『葛飾北斎伝』に、江戸に来た和蘭(オランダ)の加比丹(カピタン=船長または商館長)と付属の医師が北斎のところにやってきて、日本の男女町人の様々な生活の絵をそれぞれ2巻ずつ描くことを依頼したとある。この加比丹付属の医師がシーボルトである。完成した絵を持参した北斎に加比丹は約束の150金を支払うが、シーボルトは、「予は加比丹と異なり薄給の身なれば、同等の謝礼はなし難し」と、半額にしてくれと値切ったという。北斎は怒って、”なぜ最初にそれを言わなかったのか、知っていれば同じ絵でも彩色その他を略すれば、半額でも画けたのに、もう描いてしまったのでどうしようもない”、続けて、”それを75金で売ることは加比丹に対し高価をむさぼったことになり心苦しい”と拒絶する。売らずに絵を持ち帰ったことを聞いた北斎の妻は、うちは貧乏で、絵は珍しく国内では売れないだろうから半額でも売ればよかったのにと諫めたという。北斎は、貧乏はわかっているが、約束を違えた外国人に対し、日本人は人によって売値を変えると嘲笑われたくなかったと答える。後日、このことを知った加比丹は感心し、残りの2巻を150金で買い取り本国に持ち帰ったという。北斎の絵はオランダ人の間で評判になり、毎年数百葉の注文が来るようになったが、幕府は国内の秘事が国外に漏れることをおそれ、これを禁止した。シーボルト事件を受けてのことだったのだろう。

シーボルトは北斎に会った2年後、禁制の伊能忠敬の日本地図を国外に持ち出そうとしたことが露見(シーボルト事件)したため国外追放となり1828年に離日する。

下は残りの4枚で、月の品川、富士山と永代橋、雪の赤羽橋と増上寺、それと場所不明である。