写経の功徳は、集中力と忍耐力がつき、心が清浄となり、極楽往生ができる。と、あるお寺のWeb-siteに書いてあった。字もうまくなるという。ブッダは極楽往生などとは一言も言ってないのだが、姿勢を正し精神統一して一字一字、般若心経を写経した。生来の悪筆なのでPC写経で許してもらおうというわけである。これでも功徳があるだろうか。ネタ本は、下の写真の中村元・紀野一義訳注の「般若心経・金剛般若経」である。そういえば、金剛般若経に、ブッダは”善行をすると意識して修行すべきでない。迷いも悟りも区別しない。我執を捨てよ。”と繰り返し繰り返し説いていた。だから、ブッダ本来の教えに従うなら功徳が得られるといった利益(りやく)期待で写経をしてはいけないはずだ。

ついでに、読み終わった中村元「原始仏典」も写しておく。この場合の”写す”は単に写真に撮ることで、原始仏典を写経した訳ではないので誤解のないように。

写経「般若心経」 2012年11月4日

観自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舎利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不浄不増不減。是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣儗。無罣儗故。無有恐怖。遠離一切顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。能除一切苦。眞實不虚故。説般若波羅蜜多咒。即説咒曰

掲帝 掲帝 般羅掲帝 般羅儈掲帝 菩提儈莎訶

般若波羅蜜多心経

般若心経は別名「般若波羅蜜多心経」ともいい、上のようにわずか257文字の仏典であるが、すぐに変換できない古い漢字が多くIMDパッドで探しながら写経した。それでも、最後から2行前の”掲帝”(ギャテイ)の”掲”と打った字は、本の活字とは少し違い、右下は”ヒ”ではなく”Lと人”である。本の字の右側は”楬”のとおりだが、木へんではなく手へんである。本来の”掲”は何度探しても見つからなかった。最後から2行目は、”智慧の完成を説く真言で、サンスクリット語では、”ガテー ガテー パーラガテー パーラサンガテー ボーディ スバーハー”と発音するらしい。漢文では、”ギャテイ ギャテイ ハラギャテイ ハラソウギャテイ ボジソワカ”と読むようだ。般若心経は、日本では浄土教以外の宗派で重視され読誦、講説されているので、お坊さんがお経を唱えるときはこのように発音しているに違いないので、次回機会があれば、しっかりと聞き分けたいと思う。般若心経はそのわずか257文字に仏教の真髄を表していると言われ、最澄は「摩訶般若心経釈」、空海は「般若心経秘鍵」という注釈書を残している。

中村元は、玄奘三蔵が訳した「般若心経」を漢訳ではなく、サンスクリット原典を参照ながら口語訳してるので、内容は容易に理解できるのではと期待したが、有名な”色即是空”(形あるものは空)ということばが見えるように、空の理念を述べていて難解だった。なんでも否定するものだから、般若心経の漢字には、やたらと不と無が多い。修行を積み、空の理念を悟ったあかつき、すなわち智慧(般若)が完成(波羅蜜多)したときには、生死の区別さえなくなるのだという。般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)はサンスクリット語で智慧の完成である。数字のゼロ”0”はインドで発明されたことは有名だが、数字のゼロと同じ意味の”空”もインド発祥である。

般若心経は、存在するものは5つの構成要素があり、その要素は実体がない、すなわち空だというのである。それを3段階で説明する。

- 色性是空 空性是色 (訳 物質的現象には実体がない、実体がないからこそ、物質的現象でありうる。) ⇒ 刻々変化する現象を見据えると、すべてのものが関係性の中で存在することが見えてくるだろう。すなわち縁起の世界が体得できる。(この部分は上の玄奘訳に記述がないが他の訳本に記されているので、ここに付け加える)

- 色不異空 空不異色 (訳 しかし、実体がないといっても物質的現象から離れていない。すなわち、物質的現象は、実体がないことから離れて物質的現象ではありえない。) ⇒ 一切のものは、絶えず自己と対立し、自己を否定するものによって限定されるという関係に立ち、限定されることによって自己を肯定していく働きを持っている。私という現象は、常に他のものによって規定され、私であって私でないものに成りつつあることが理解される。

- 色即是空 空即是色 (訳 このように、物質的現象というものは、すべて、実体がないことである。およそ実体がないということは、物質的現象なのである。) ⇒ 上段と同じ意味であるが、上段が観念であるのに比し、ここは実感の上で確実につかまれた世界である。上段の観念論とは一線を画する。

同じように、感覚も、表象も、意志も、知識もすべて実体がないのである。眼も耳も鼻も舌も身体も心もない(六根)。識すなわちクオリアもないのである。さとりも、迷いも、老いも死も苦しみもない。恐れがないから顛倒(理にそむく)した心から遠く離れ、永遠の平安に入っている。

- 乃至無老死 亦無老死盡 (訳 老いも死もなく、老いと死がなくなることもない。

- 無苦集滅道 (訳 苦、集、滅、道、すなわち四諦、苦しみも、苦しみの原因も、苦しみを制することも、苦しみを制する道もない。この場合、漢字は滅だが、中村によるとサンスクリット原典は滅ではなく制するの意で記されているのでそのように訳している。

- 無罣儗故 無有恐怖 (訳 心をおおうものがないから恐れがない

- 究竟涅槃 (訳 永遠の平安(涅槃)に入っている。

- 是大神咒(しゅ) (マハー・マントラ=真言、はじめブッダはこれを禁じたが、後に毒蛇、歯痛、腹痛を治癒させる呪文は使用を許可した。密教では翻訳せずそのまま口に誦(とな)えれば真理と合一することができると説かれる。

- gate gate paragate parasamgate bodhi svaha (真言のサンスクリット原文、正規のサンスクリットでなく俗語的だという。漢訳せずこのまま唱える。意味は”彼岸に往けるときにさとりあり”)

般若波羅蜜多心経 ここに智慧の完成の心が終った。

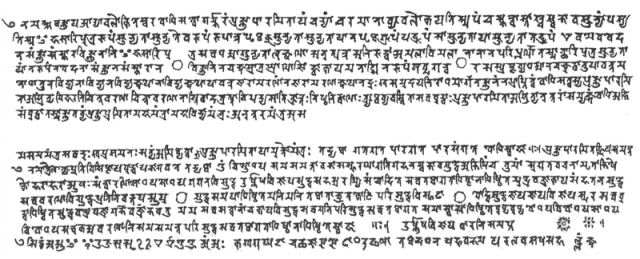

下(Wiki)は、法隆寺に伝わる般若心経の世界最古のサンスクリット語写本で、こんな古いものはインドにも存在しない。8世紀後半のものとされているが、609年小野妹子が持ち帰ったという説もあり、もしかしたら聖徳太子はこれを見ているかもしれない。2年前の法隆寺訪問時に無知だったため、これを見逃したことが悔しい。 おっと忘れるところだった。無智亦無得。以無所得故。知ることもなく、得るところもない。それ故に、得るというところがないから、心がおおわれることがなく平安で、悔しさもない。般若心経の教えを忘れるところだった。