5月16日(木)、晴。

風の強い一日でした。

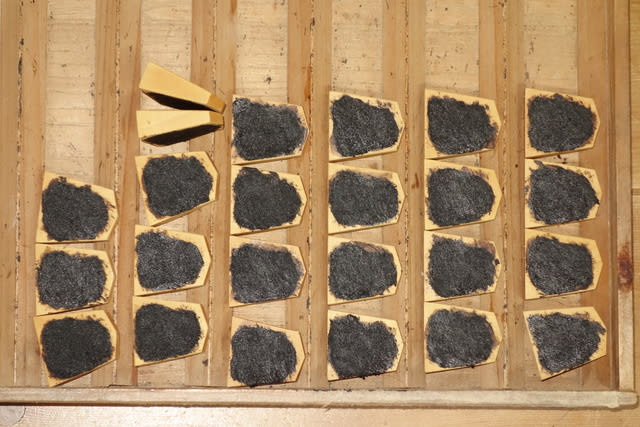

映像は、水無瀬兼成卿八十二才の駒をモデルに、秋の「水無瀬駒見学会」に向けて、制作中の「玉将の根付駒」。

盛り上げ駒の手法で彫り上げて、漆を埋めた途中の姿。

駒のサイズは本物に倣って分厚く、実測すると12ミリほど。

25枚作成するつもりでした1枚は脱落しての24枚。

只今の姿です。

このブログの人気記事

最新の画像[もっと見る]

5月16日(木)、晴。

風の強い一日でした。

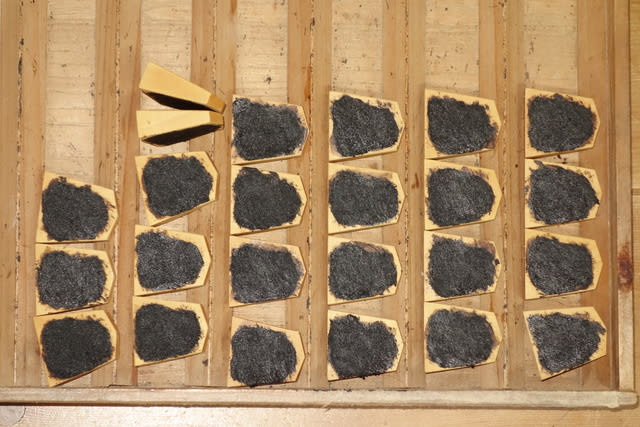

映像は、水無瀬兼成卿八十二才の駒をモデルに、秋の「水無瀬駒見学会」に向けて、制作中の「玉将の根付駒」。

盛り上げ駒の手法で彫り上げて、漆を埋めた途中の姿。

駒のサイズは本物に倣って分厚く、実測すると12ミリほど。

25枚作成するつもりでした1枚は脱落しての24枚。

只今の姿です。

12ミリが正です。

特別のモノでない限り、玉将は通常9ミリから9.5ミリ程度、歩兵の7.5ミリから8ミリ程度で作ることになります。

その1組ごとに、厚みは玉将から歩兵まで順次、少しずつ段階(差)をつけて、薄くしてゆきますが、別に「コレコレの寸法」と言うような数値を決めているわけではなく、あくまで自分の感覚で「これぐらい」と、その時の感覚に任せての厚みにします。

ただ、木地の段階と仕上がった段階では、微妙に厚みが変わりますから、その辺のことは仕上がり寸法を頭において、考慮しながら工程を進めることになります。

従って、同時に作った一組の場合は何ら問題になることは起こりませんが、違う時期(ロット)での駒が紛れ込むと、厚みや大きさのバランスが崩れてしまうこともあるわけで、注意しなければなりません。