人は理屈と感情で生きている。上品に言えば理性と感性で生きていて、その伝達方法には絵と音、言葉や歌や楽器がある。政治は言葉だと言われるが、言葉にはウソがあり、それも意図的なウソと思い込みのウソがある。理性と感性は分離できるものではなく、言葉のウソの裏には感性があると思う。

私は「ウソの信念の政治」が我々の生活と自由を奪うことを心配しているが、「自然との一体感」を木版画で伝えようとして、誰かが歩いた道ではなく人類未踏の頂に到達し、日本よりも海外で高く評価されている吉田博を知り、人生の誠を精一杯生き続けた姿に救われる思いがした。生きることには人それぞれの意味があるだろうが、「自然と一体」に生きることは自然の一員である人類共通の「理性と感性」の一体化した生き方の原点だと思うから。

木版画と言えば印鑑のように同じものを簡易に印刷する技術に過ぎないと思っていた私だが、独自の感性と手法で「自然との一体感」を吉田博は木版画で伝えてくれている。そのことをNHK「日曜美術館」木版画 未踏の頂へ~吉田博の挑戦~(2016.7.10)で知り衝撃を受けた。

日美旅 第14回 日本アルプスへ 吉田博 旅

(後半)部分はその技法を伝えてくれているので、著作権の問題もあるかも知れないが、とにかく素晴らしい番組なので皆様にお伝えしたい。

明治9年、久留米に生まれた吉田博は山に登り、絵を描いて遊ぶ子供だった。18歳で上京、当時西洋画を学べる国の学校はなく、私塾で自然を描くことが日課であったが、寝食以外の全てを自然を描くことに没頭し、「絵の鬼」と塾生から呼ばれていた。21歳の時の油彩画「雲叡深秋」は、冬を前にした渓谷にひんやりと漂う空気が巧みに描かれている。

「雲叡深秋」

「雲叡深秋」明治の後半に入ると日本の西洋化は急速に進んだが、洋画家への道は本場フランスへの留学が必要とされた。しかし貧しい吉田博にはかなわぬ夢だった。そんな時、アメリカの東洋美術収集家のチャールズ・フリーアに才能を見いだされアメリカの美術館への紹介状を書いてくれた。

23歳で片道の渡航費だけでアメリカに渡り、デトロイト美術館に持ち込んだ水彩画や油彩画が「伝統的な日本美術と違い、遠近法を用い大胆なタッチで私的な色の魅力にもあふれている。」と絶賛された。単なる伝統に依存したのではなく「繊細で詩的な感性によって自然を描き、日本や東アジア独特の「音の残響」のような自然の気配まで表している」と高く評価され話題になった。

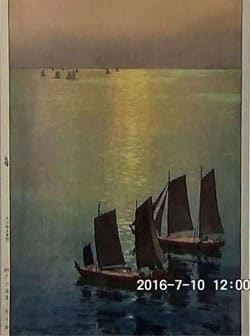

水彩・油彩で才能を発揮していた吉田博は、49歳で木版画を始める。水彩・油彩の表現より木版画のねずみ版を使用して何重にもぼかしを含めて刷ることにより、立体感や遠近感、水の冷気や動き、音まで聞こえてくる。木版画で水をここまで描ける、むしろ木版画の方が自然の雰囲気を描きやすい。誰も極めなかった独自の水彩・油彩の世界を木版画で表現する方法を極め、その木版画を観る人を自然と一体の世界に導いた。

「光る海」

「光る海」参考: 木版画 未踏の頂へ~吉田博の挑戦~|石井魁の部屋

参議院は党の議員の多数を競うものではなく、個人の良識の府 (2)だ。「戦後、新憲法のもとでうまれた衆議院、参議院の二院制。参議院は「チェック機能」を果たす良識の府としての役割を担う。新憲法が可決された1946年の衆議院の特別委員会でも「衆院と重複する機関となればその存在意義を没却するものである」(衆院憲法改正特別書・付帯決議)と参議院独自の役割が期待された。」

政治の世界も利害関係で多数を競うのではなく、吉田博のように人類と自然との一体を求め、ウルグアイのムヒカ前大統のように他者を愛して、身を犠牲にしてまで道を極める政治家は出て来ないものであろうか。

初稿 2016.7.11 動画更新 2018.2.17

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます